作者 | 肖瑶 发自昆明

编辑 | 黄茗婷

在打拐寻亲故事里,“宝贝回家”标志性的大红色背景,和一笔勾勒的黄色爱心,总不会缺席。

作为全国最大的寻子公益网站,“宝贝回家”成立于2007年,这18年来,从2个人到40万志愿者,一路见证着中国打拐事业在法律与技术上的探索与发展。

“宝贝回家”的创始人张宝艳是吉林通化人,20余年前,因为自己孩子的一次走失与找回,她意外走上了打拐寻亲之路。张宝艳告诉南风窗,截至2025年8月22日,网站累计帮助了14907个家庭团聚。

8月下旬,“宝贝回家”在昆明举办志愿者培训,我见到了张宝艳,她埋头回着微信,一面自顾往屋子里进,好几步才恍神过来,笑着说“抱歉,需要处理的信息实在太多了”。她展示给我看微信页面……足有84条未读信息,她把还没来得及回复的都置顶。看消息的时候,她会将手机拿远,将老花镜推到眼睑下方,抻着脖子读。

2025年8月,张宝艳(左)在一个募捐现场

我加上张宝艳的微信其实已经有好些年了,这几年,我几乎每天都会刷到她发在朋友圈里寻亲成功的视频。有的寻亲者甚至已经走丢几十年了,头发花白的“孩子”回到家乡,与所剩无几的亲人相认,热泪从他们的脸颊滚落,“宝贝回家”四个字,在这些不顾一切的拥抱里具象化了。

张宝艳今年63岁了,同龄人在家含饴弄孙的时候,她还在祖国天南地北奔走。我们见面的前一晚,她一夜没睡,忙着和志愿者们对接一起通化的走失案。次日,她又要马不停蹄穿越几乎整个中国,从云南赶往东北去处理。

工作人员、志愿者、寻亲父母、寻家孩子,以及认识张宝艳的社会各界,所有人都叫她“大姐”。在“宝贝回家”,“大姐”更像是一个情感上的枢纽,“天下无拐”,才是数十万人共同的精神图腾。

01

穿心的痛

数十年如一日地坚持,最终等到或找回自己的孩子,用张宝艳的话来说,这些家长是“领头羊”。

第一批在宝贝回家网站登记的寻子家长孙海洋,就是一个“领头羊”。2007年10月9日,孙海洋4岁的儿子孙卓在幼儿园门口玩耍时被人贩子抱走,并被带去了山东阳谷一户没有儿子的家庭,在那里生活到了18岁。

18年来,孙海洋带着孙卓的信息,走遍了中国几乎所有城市。逐渐地,他成了“打拐”圈的名人。除了自己家的孩子,他也与其他奔走呼喊的寻子家长建立了联系网络。

孙海洋

张宝艳至今仍然觉得,孙海洋是那个年代“最有意识的”家长。孙卓被拐的时候,“宝贝回家”刚开通不到半年,大部分寻亲者还只会口头奔走、贴海报,孙海洋却已经熟练使用网络与各地寻亲组织建立联系,并在平台登记了信息。而在此之前,网站登记的寻亲信息,几乎都是张宝艳主动到网上去搜罗的。

2008年11月,孙海洋带着一群寻子家长出现在寻亲节目《寻子兄弟连》现场,那是张宝艳第一次见到他,她当时心里五味杂陈:“他们那么年轻,如果不是丢了孩子,他们应该是很阳光,很勤劳,很有抱负,敢闯敢干的那种年轻人。”

拐卖对一个家庭的摧毁可能是终生的,在十数年的寻亲事业中,张宝艳见到了不少被痛苦击垮的家长。她自己,也曾差点被这种“穿心的痛”打败。

寻子14年,孙海洋一家终于团聚

1992年,张宝艳的儿子东东3岁,夏季的一天,张宝艳的母亲带着东东去商场买糕点,一不留神,孩子消失在了人群里。

在当时的吉林,听说过儿童拐卖的人不多,张宝艳也只从一些文学作品里有所耳闻。直到听到儿子走丢的消息,她感到“五雷轰顶”。四五个小时内,她一面在商场附近疯找,一面对自己说:“如果孩子找不回来,我也不想活了。”

好在,最后东东自己走回了姥爷家。

张宝艳是幸运的,但不是每个父母都如她这般幸运,也不是每个寻亲者都有像孙海洋一样刚硬的毅力和信念。近20年来,张宝艳见过太多在寻亲路上选择结束生命的父母。对他们而言,死亡成了一种解脱。

1991年,3岁的贵州男孩宋彦智被人贩子拐走。自此后,父母就持续寻找他。宋彦智走丢的第15年,父亲因承受不了悲痛和愧疚跳楼自杀了。在宋彦智走丢第25年,母亲找到了他。

宋彦智和母亲

新疆的一名母亲,在孩子被拐走后,到福利院领养了另一个走失的孩子。三年后,养子的亲生父母找回来了。“她相当于接连两次失去孩子”,张宝艳回忆,巨大的精神崩溃之下,那位母亲生了一场大病,没多久就病逝了。有家长对张宝艳表达,他们会羡慕那些自杀或病逝的寻亲者,“要是死了,疯了,我就没那么痛苦了”。

寻子15年的申军良一家是“梅姨案”的受害者。2005年,两个男人闯进申军良家里,将其妻子于晓丽控制住,抢走了年仅1岁的申聪。此后,申军良辞工,踏上了奔波寻子之路,一度负债近60万。

2016年的一天,半夜三点钟左右,张宝艳接到申军良的电话,他坐在黄河边上,哭腔明显:“大姐,你要是不接这个电话,我可能就跳下去了。”那时的申军良已经寻子11年了,他住在出租屋里,负债累累,夜不能寐,几乎坚持不下去。张宝艳不敢挂电话,直到申军良回到屋里。

湖北人彭高峰的儿子是在2008年3月25日被拐走的,一天晚上,张宝艳接到彭高峰的电话,后者站在楼顶,哽咽着对她说:“我是一个父亲,但我还是一个丈夫、一个儿子。孩子丢了,我也疼,可在老婆和妈妈面前,我不能哭。”巨大的精神和经济压力之下,他想自己跑到楼顶去哭一会儿,但一哭就崩溃了,“就感觉不想活了”。

跟彭高峰通话之后,除了在飞机上,张宝艳的手机再也没关机过。

每次听到寻亲者“不想活了”的故事,她就会想起1992年的自己。寻亲是一些家长活下去的动力,但也会成为选择死亡的原因。在这件事上,“幼吾幼以及人之幼”,是一种彼此体恤的痛感。

02

总得有人做

经历了儿子走失后,张宝艳一直想写个关于儿童拐卖的剧本。为了搜集素材,她去联系了一些寻子家长,发现大部分家长寻找孩子的方法都非常原始,多数寻亲者都处于信息闭塞的处境。一位家长对张宝艳说,他见到了100多个被拐卖的孩子,但完全不知道他们是谁、来自哪里,更无从谈起提供帮助。

张宝艳开始想“有没有可能建立一个不受时空限制的(寻亲)信息平台?”当时在师范学院网络中心工作的丈夫秦艳友十分支持她。2007年4月,夫妻俩凭借一台电脑、一部电话和一条网线,成立了公益网站“太阳城寻子联盟”。网站主页上有两块醒目的板块:“家寻宝贝”和“宝贝寻家”。没多久后,网站改名为“宝贝回家”。同年,国家制定了第一个反拐行动计划,部署开展反拐工作,公安部打拐办应运而生。

“宝贝回家”网站

张宝艳先从城市街头的乞讨者入手,“想着流浪的孩子是不是更大概率被拐走”,“宝贝回家”开始召集志愿者,登记录入街头流浪的孩子信息。

2007年6月的一天,内蒙古的一群大学生志愿者偶然在公园里发现一个老头儿带着一个小男孩在乞讨,经了解与报警,最终查明那孩子的确是十几天前被拐带的。那是“宝贝回家”找回来的第一个孩子,名字叫张东。

志愿者们在群里一起庆祝。张宝艳记得,当时的QQ还没什么生动的表情包,大家纷纷发“啤酒干杯”“送花”和“敲小鼓”。

一项注定要进行下去的长期事业起步了。

那两年,张宝艳觉得自己“像铁人一样”,几乎每天都要工作到凌晨两三点,亲自对接所有登记信息,寻家孩子的生日、丢失日期,她全靠脑袋记着。由于经常打长途漫游电话,一个月电话费最少都要2000多元,而那时候全国城镇单位在岗职工月平均工资不过800元左右。

张宝艳拆阅寻亲人来信

网站成立的第一年,张宝艳只帮忙找回了10个孩子,第二年一共找到了16个孩子,到了2009年则增加到了43个。

同年,全国展开了第五次反拐专项行动,并建立了全国联网的DNA库。寻亲变成了一件“想去做就能做”的事。

也是在2009年底,游戏公司“搜狐畅游”主动找到张宝艳,想为“宝贝回家”提供第一笔赞助。但张宝艳的第一反应是拒绝。“不拿(别人的)钱,就不怕被以为是骗钱的。”

网站诞生初期,即便各环节都不收费,也有不少人认为张宝艳“别有目的”。为自证清白,张宝艳起初不愿意主动拉投资,也不接受任何赞助,“希望这样能堵住别人的嘴”。但她很快发现,堵不上,网上很快开始传谣“我们贪污了好几千万了”。

赞助人劝张宝艳:“作为一项公益事业,咱们得考虑可持续性。”张宝艳被说服了。拿着搜狐给的第一桶金10万元,她开始招人。“宝贝回家”的第一批工作人员,每个月工资有1000多元。

如今,固定工作人员有20余名,志愿者则壮大到了40万名。有不少志愿者都从青年做到了中年,有人患了癌症,把花名改成了“余生”。有志愿者同时也是执法者,致力于打击拐卖犯罪多年。有志愿者只读过小学,第一次被拒绝后,自学一年再次进入志愿团队。

宝贝回家志愿者团队为找到的孩子举行欢迎仪式

不过,即便到了2025年,信任危机仍然是志愿者们偶尔不得不面对的。8月24日早上的培训会上,志愿者王勇强(网名“男人如山”)对全场200余名志愿者提问:“在座的有没有谁没被当做骗子过?”下面哄笑,然后齐声回答“没有”。

四川的一名志愿者为自证不是骗子,跟随寻亲者到派出所自查“犯罪记录”。云南一名志愿者对接的寻亲者,由于坚持不信“免费的好事”,到最后的采血关头,撤退了。有人因为志愿者让自己去买均价10元的采血卡,怀疑“宝贝回家”是“传销”。有人已经寻家成功很久了,还是忍不住反复向志愿者确认:“你们真不要钱吗?”王勇强自己曾根据网站上登记寻家的联系方式发短信过去,得到四个字回复:“去你妈的。”

寻亲者、寻家者的意愿强度和个体性格千差万别,但在张宝艳的鼓励和感染下,志愿者们牢牢守住一个原则:被怀疑、被放弃、被拉黑删除,这些都不重要,真正重要的是,对于那些想要寻亲、寻家的人,哪些是真实有效的信息?哪些是切实发生的进展?

张宝艳还知道,有其他寻亲平台的成员会卧底进“宝贝回家”的志愿群,获取案例信息并半路截走。但这些都不重要,“只要失散的家人最终能团聚,谁找回来的不重要”。

03

为了反击的托底

2015年,十二届全国人大常委会第十六次会议表决通过刑法修正案(九)。修订后的刑法,对收买被拐卖的妇女、儿童的行为一律追究刑事责任。

与法律完善以及打拐工作同步进行的,还有互联网科技向善的加入。

2021年,“宝贝回家”与抖音合作,对用户发布的寻亲视频实施“定向推送”。一个26岁的女孩将自己5岁那年被拐时对家乡和父母的记忆发布到网上,被大面积转发、推广,最终,她被老家的一个堂妹刷到并认出来了。

寻亲女孩名叫杨妞花,出生于贵州织金。1995年,她在贵阳被人贩子余华英拐走,卖到河北邯郸给一个聋哑人做养女。

被拐走后没多久,杨妞花的父母就先后病逝了,也因此,即便她早在2012年就在“宝贝回家”登记了信息,也进行了采血,但父母的离世,让杨妞花很难通过传统寻人方法找到家。

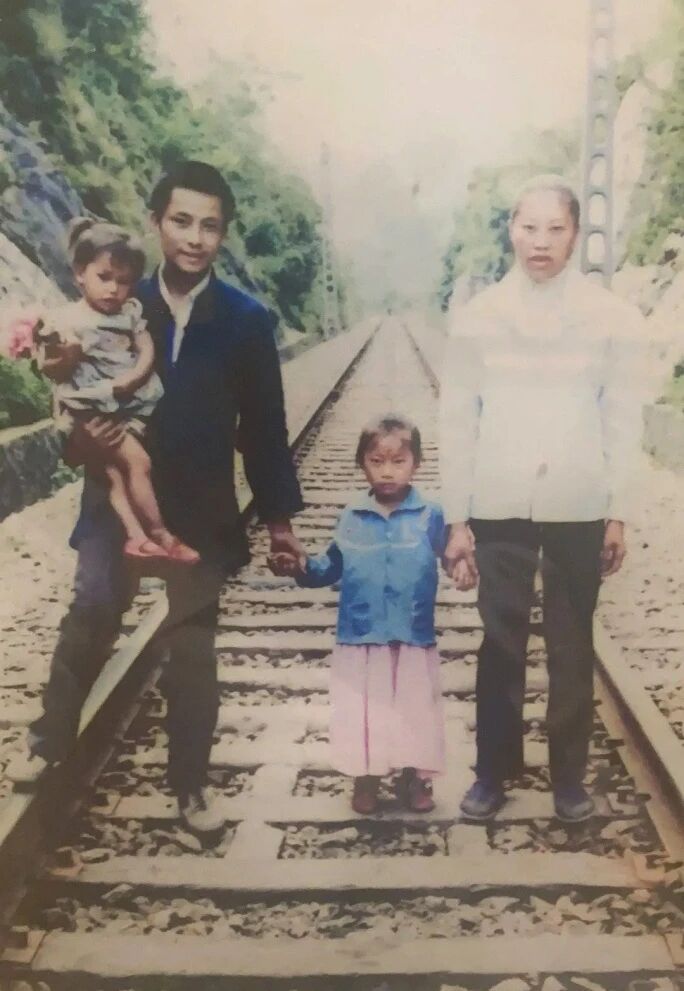

杨妞花(左一)和爸妈、姐姐唯一的合影

寻家的意愿并非一开始就这么强烈。和大部分被拐卖的孩子一样,在养父家,杨妞花被周围人告知她是被父母卖掉的。但她头脑里始终残留着小时候一家人其乐融融的画面,她还记得“我躺在床上,父母把鸡腿撕成一块一块地给我吃”。她不解,“这样的父母,会卖掉孩子吗?”

杨妞花认为,是“为了寻找一个答案”,自己最终坚定走上了寻亲之路。

站在被拐孩子的角度,寻家是一项比寻亲更为复杂的事。“有的孩子有记忆,知道自己是被卖的,有的不一定知道。”张宝艳说。而这份忐忑,会成为寻家之路上一个棘手的感情漩涡。

有孩子告诉张宝艳,记得自己是被父亲卖掉的,但实际上,是人贩子与买家在经年累月的教唆和洗脑之下,“孩子的记忆被篡改了”。有人贩子逼迫孩子叫自己爸爸,“不叫就打,打到你叫为止”。

还有一种容易出现在孩子们身上的情况,是哪怕知道自己被拐,也未必会去主动寻亲。

出生于湖南衡阳的一对姐弟万艳和万双健,是在1995年一起被人贩子拐走,但人贩子不想要女孩,便将姐姐万艳丢在了福利院。2015年寻亲成功后,张宝艳才知道,万艳一直知道自己是被拐走的,但这些年迟迟没能下定决心寻家。“有一次她都走到派出所门口了,还是没敢进去采血。她说她害怕。”

张宝艳说,害怕的原因可能有很多。“被拐孩子和家长不太一样,他们在一个新家庭生活多年,未必有勇气去颠覆现在的人生。”

曾经有个孩子在找回家后向张宝艳哭诉,他的养父母、生父母分别都离婚了,且都分别各自组建了新的家庭。“那孩子相当于有了四个爸四个妈”,因此他告诉张宝艳,“我是世界上爸爸妈妈最多的人”,但他却不知道自己真正的家在哪里。

2018年,张宝艳成为了全国人大代表,往后7年内,她陆续提交了《建议对拐卖妇女儿童犯罪终身追责》《关于加大打击拐卖妇女儿童力度的建议》等17项建议,分别呼吁修改拐卖犯罪诉讼的时效、加重对拐卖妇女儿童犯罪的量刑标准,等等。

2018年,张宝艳走上代表通道

目前,我国法律对拐卖儿童犯罪的最长诉讼时效为20年,但张宝艳注意到,在现实中,很多被拐儿童在被拐地一直生活到成年后,甚至离家二三十年才有意识和能力寻家,超过诉讼时效而无法追究,也会对当事人带来无法弥补的伤害。

“很多妇女与儿童被迫在被拐地长期生活,读书、工作,甚至生儿育女,建立家庭,这些生活事务都需要户口证明。”因此,张宝艳认为,当地基层、村委,也理应对拐卖现象负有察觉责任。

打拐的触角太多,只是寻亲,尚不足以从根源上撼动犯罪,社会与环境的动态配合机制,也至关重要。

04

路还很长

2023年10月13日,孙卓拐卖案在深圳市南山区人民法院一审开庭。被告人吴某龙、吴某光,分别以拐骗儿童罪和包庇罪,被判处有期徒刑5年与2年。对于这一刑期,孙海洋提出抗诉。24日,法院驳回了抗诉。

根据《中华人民共和国刑法》,“拐骗儿童罪”与“拐卖儿童罪”有别,后者指以贩卖牟利为目的,而拐骗儿童则指拐骗儿童使其脱离家庭或者监护人的行为。在张宝艳看来,由于年代久远,无法证实当年拐走孙卓的人参与了金钱交易,这也往往会成为司法判决上的难点。

打拐和寻亲,是一条船上的两条桨。寻亲者们用血泪计步,见证国家在司法、政策与技术上的曲折完善。

2024年12月19日,贵州省高级人民法院二审中,人贩子余华英被判处死刑。2025年2月28日,经最高人民法院核准,贵阳市中级人民法院依照法定程序,对余华英执行死刑。

余华英被判处死刑

这是这些年国内少见的仅凭贩卖儿童判处死刑的案子。1993年到2003年的十年间,余华英等人拐走了12个家庭的17个孩子。根据《中华人民共和国刑法》,拐卖3人以上就可以判10年以上有期徒刑,直至无期徒刑。杨妞花的代理律师王文广说,余华英自终审到判处死刑之间只隔了两个月,“也表明了我国司法部门对拐卖儿童案的态度”。

以拐卖儿童罪起诉余华英的,就是杨妞花。

被余华英拐走时,杨妞花5岁,已有孩童的记忆。成年后,父母的模样、姐姐名字的读音,包括将自己带去河北的人贩子的模样,她脑海里始终有印象。因此,即便过去了30年,在警方提供的十几张照片里,杨妞花仍然凭借着记忆,准确指认出了余华英。

杨妞花是张宝艳这十几年来见过的第一个成功将人贩子送进监狱的孩子,“这几乎是不可能做到的事”。在包括张宝艳在内身边多数人都不看好的时候,杨妞花自己去找当年被拐卖时认识的中间人套话,在不下50次的劝说和诱导下,最终让对方透露了余华英曾经的犯罪线索。

杨妞花回家

2022年,杨妞花在贵阳成功立案后,张宝艳给她发来消息,要替她报销住宿和路费。“我想让她没有后顾之忧地去做这个事。”张宝艳说。但杨妞花没好意思要,“这是我自己想去做的事”。

她也没告诉张宝艳,对自己而言,“大姐”更像是一个母亲。自5岁被拐以后,杨妞花的生命里就没有妈妈了。

如今,张宝艳的朋友圈里还有不少年迈的寻亲者。他们是真正的“少小离家老大回”,可不仅鬓毛已衰,乡音也早已忘却。年龄最大的一位寻亲者105岁,认亲成功10天后就去世了;一位96岁的老人年少时去抗美援朝,回来后找不着家了。又过了数十年,他通过家族里唯一还活着的亲人侄子验血,认亲成功;一位91岁的老太太,7岁那年上学时被拐去给别人家做丫鬟,离家一别就是84年,再次回到家后,还活着的亲人只有自己的亲妹妹了。

对这些老人而言,寻亲,是为了给自己找回一个根。

2011年,走失的杨婷婷通过“宝贝回家”与家人团聚

这几年,志愿者可以在地级市申请成立寻亲登记站,方便当地寻亲者线下登记信息。2025年5月,贵州织金的一名志愿者在当地申请设立了一个登记站。从成立到8月底,短短3个月内,就已有100余个家庭前来登记。而每次在地方成立登记站,志愿者们都会举办一次“祝登记站早日关门大吉”的仪式。

张宝艳深知,因寻亲成功而雀跃的另一面,是希望下一次不要再有人寻亲。这也是“宝贝回家”作为一个公益组织的特殊性——“天下无拐”,是张宝艳和志愿者们共同的愿望。

本文首发于《南风窗》杂志第19期

值班主编 | 吴擎

排版 | 阿车