广州日报新花城民生频道

或许,志愿服务的下一个突破口,并不是讨论“时长好不好”“时长要不要留”。

真正的关键,或许是在过去的理论和技术已经没办法回应更深层次的目标时,有没有人跳出过去的争论,向前研究更丰富的体系,去回应青年们提出的问题。

青年,需要启蒙者,但——

公共意识的涵养从来没法靠“流水线式生产”,但怎样的机制才可以推动人们真的“一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂”。

青年需要理想主义,但——

同样的,也需要有人研究,一个怎样的立体机制,才能让人们跳出现有简单的指标工作,去研究志愿服务完成大规模推广后,建立一个怎样的立体评价体系。

它是人文,也是科学,需要有人研究。

接下来,民生工作室将推出系列探讨志愿服务的文章,这篇是第一篇。

“我的志愿时长给多少”

“这个服务有证书吗”

……

如今,志愿服务正继续以迅猛之势融入每个人的生活。在拥有2.38亿名实名注册志愿者的中国,许多青少年都会在假期里寻找“合适”的志愿服务,奔走于各种公益活动,以积累志愿服务经历。而推动不少学生走近志愿服务的其实是背后的一道指挥棒——志愿服务时长。

初中综合素质评价要求完成24小时志愿服务;

高中三年要完成不少于40小时的志愿服务;

部分大学社会实践课堂要求至少1次志愿服务;

部分大学综合测评志愿服务时数可获加分;

……

人们越发发现,在寻找怎么激发青少年公共精神并参与社会服务的路上,“志愿时长”已经在不知不觉中成为了一种拥有巨大动员能力的管理工具。在其嵌入到青年的评价体系后,“志愿服务”便迅速地成为了学生家长们最关心的话题之一。同时,这张“时长成绩单”也在竞争环境中悄然形塑出新的评价体系。

志愿服务通过成为“必修课”实现了有效推广;志愿服务“好不好”的 问题,通过“服务时数”直接量化了标准。时长背后的公共意识,谁 来启蒙?

志愿服务通过成为“必修课”实现了有效推广;志愿服务“好不好”的 问题,通过“服务时数”直接量化了标准。时长背后的公共意识,谁 来启蒙?

当时长达标才过关,一些奇怪的现象出现了。

为了不在竞争中落下来,很多人在不同的人生阶段都会努力完成那个阶段出现的志愿服务时长要求。与此同时,“时长多少似乎比内容是什么更重要”“短平快服务火爆长期志愿服务却冷清”“时长达标后就不再碰志愿了”的想法也在悄然显现。当工具理性与价值理性间产生张力,一些逐利行为也悄然出现。

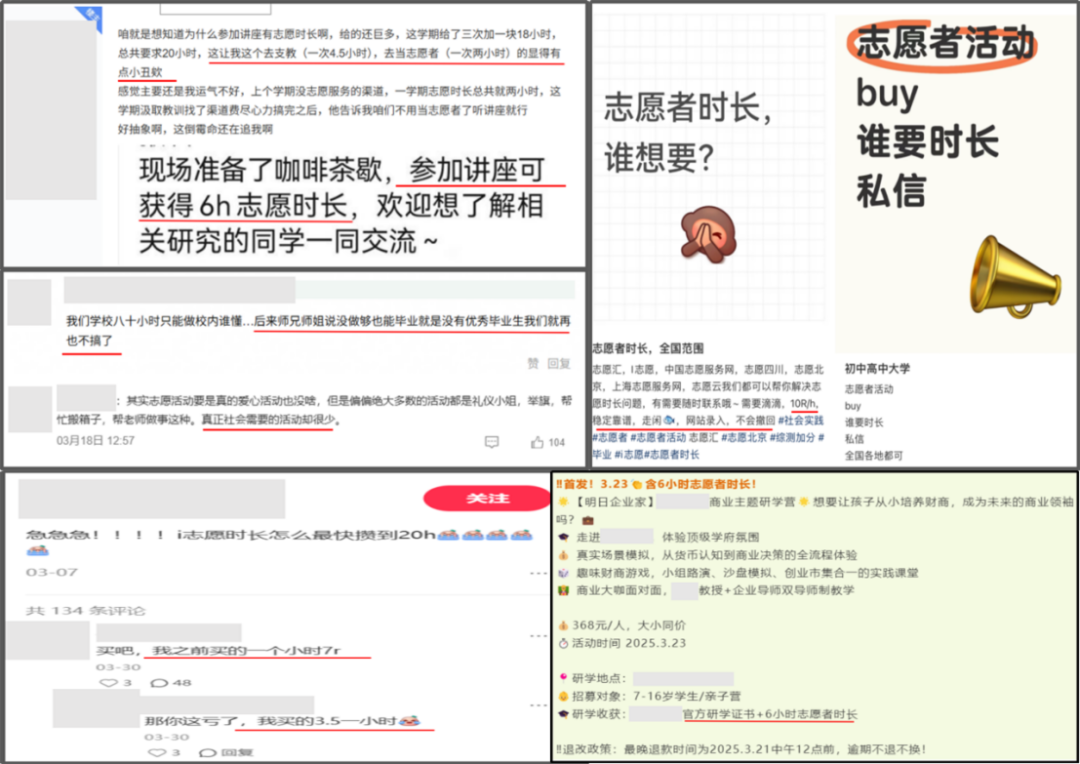

在互联网平台,有的人挑“轻松省事”的志愿服务来做;有人会把志愿服务和研学等看似不相关的内容捆绑起来;有人则把时长做成商品,也的确有学生家长用钱换时长。不少公益人士开始担心:当本该激活个体的公共意识,塑造社会韧性的志愿服务也变成了商品和名誉,志愿服务会不会反倒在消耗公共性。

互联网上开始出现一些“应付式”甚至“商品化”的刷志愿服务时长服务。有需求就会有市场,这时要思考的或许不仅仅是怎么打压逐利行为。

去年年底,持续参与公益实践的江南大学大学生张蕾在中国基金会发展论坛2024年会闪电发言环节上抛出了“公益志愿时长达标,叫停了多少大学生”的问题,道出志愿服务中一些“数字游戏”失衡背后的真实困惑——靠单一的量化评价体系真能培养学生的公共意识吗?

一时间,这个话题引起社会多方关注。

在那之后,广州日报民生工作室记者与张蕾进行了将近一个小时的交流,聊到她在那个问题背后的困惑、学生对个体公共性的理解以及青年的理想主义到底遇到怎样的瓶颈。她坦诚“自己作为问题提出者”,实际上并不知道答案何在。但抛出真问题,让大家接力寻找答案,往往才是推动公共议题的关键第一步。

张蕾闪电发言的分享视频(中国基金会发展论坛提供)

距离张蕾在行业平台上抛出这个问题已经过去半年多时间,但真正重要的,并不是深究于问题提出者有没有答案,而是当越来越多人发现志愿服务时长的不妥后,有没有人正在进一步探索问题的答案。

今天,民生工作室将分享与张蕾的对话,希望有更多行动者开始看到并思考青年公益参与者的困惑,跳出“时长好不好”的二元对立,去做回应真实问题的基础研究,去搭建培养公共意识的评价体系。

#时长,是什么时候开始从指标变成目的#

广州日报:从你在中国基金会发展论坛2024年会的闪电发言中可以感受到,你对志愿服务有很强烈的情感,好像是既认同但是又感觉到不妥,一定要说出来。为什么会对志愿服务有这种复杂的情感?

张蕾:我一直都对“志愿时长”有种说不清的感觉。我的第一次志愿服务是在高考后,当时我们作为预备大学生,计划以口述的形式讲电影给视障朋友听。那一次志愿服务从筹备到执行,整整花了两三个星期的时间,那时我们没有任何功利想法,就是特别希望可以帮助视障朋友探索更广阔的世界。

除了给视障朋友口述电影,我们还会在视障朋友不方便时主动帮忙。那是一次很有“服务感”的志愿服务,在这种志愿服务中,除了感知到他人的困难,我更多感受到了一种真实的温度和细腻。

张蕾的第一次志愿服务,是为视障朋友开展口述影像服务。

张蕾的第一次志愿服务,是为视障朋友开展口述影像服务。

那时我觉得,评价自己很重要的一点,是自己能不能看到这世界真实的另一面,并且共情以及建立关系的连接。

我在这种人与人的互动中特别受触动。但也是第一次志愿服务活动后,我才听说,原来志愿服务还有志愿时长这个东西。一位学长告诉我,注册志愿者后记得每次志愿服务录入志愿时长,以后会有用处的。

当时我就很困惑了——时长的累计会让人更好地参与到志愿服务里吗?后来我一直参与各类公益实践,也是这个过程中越来越多感受到志愿服务时长在推进志愿服务中产生的副作用。

广州日报:在现实中,包括学生和家长在内的很多人其实都对志愿服务时长的设立有不同的意见,但你说的副作用具体指的是什么?

张蕾:我并不觉得志愿服务时长的设立是完全不好的,也不是说为了时长去做志愿服务就是不纯粹,就是要批判,因为现实中确实会有从未接触过志愿服务的人,他们需要在志愿服务时长的要求引导下参与第一次志愿服务,进而开始了解志愿服务。我的问题是——为什么志愿服务只有一个单一的量化衡量标准,我们参与的所有志愿服务都要被框到这个评价体系里,然后走向极端。

2024年11月24日,张蕾在中国基金会发展论坛2024年会发表“闪电发言”。

2024年11月24日,张蕾在中国基金会发展论坛2024年会发表“闪电发言”。

这种单一衡量标准带来的其中一个影响,其实就是“公益志愿时长达标,叫停了多少学生”。像我们自己,在大一的时候往往对社会充满好奇,个人压力也不大,而志愿服务时长的要求可以很好地引导我们去接触志愿服务,但很快你就会陷入一种选择困境里——接着你会选择一个即便满足时长了,但依旧要花费更多时间才能做好的事情,还是很简单就能填满时长的事情?

当只有一种固定量的评价体系,而且只有被列入评价体系内的志愿服务才有对应的志愿服务时,这时你会发现,无论你是选择更深度、更复杂,需要投入超过时长要求的公益志愿服务,还是你去做一个很有意思,但也充满草根性和自发性,暂时认证不了服务时长的公益行动时——你都没办法在现有的评价体系和环境里得到反馈和认可,你的热情也很容易受到打压。

广州日报:志愿服务时长本身就不是参与志愿服务的目的。但现在听起来,如果志愿服务要培养的公共意识和志愿服务精神没办法在评价指标和引导里体现,这时对你们来说,本来应该是获得引导,培养自己的公共意识,很可能反倒会变成反倒是挑战自己的使命感。但一个指标会产生这么大影响吗?

张蕾:志愿时长的初衷应该是引导大家参与志愿服务。而现在可以看到,志愿时长在一些阶段已经被列入到一个人的评价体系里。而我们从小到大其实都力求在每一项评价自己的指标里做到“完美”,成为大家都在鼓励成为的“六边形战士”。这时候你会发现,大家更在意的往往不是志愿服务的内容,而是怎么尽快完成时数,然后为下一个指标去做准备。不在意时长的人,反而很为难。

张蕾和伙伴们驻村。她说,自己和伙伴们都选择了无视指标化的评价体系去做社会实践。

张蕾和伙伴们驻村。她说,自己和伙伴们都选择了无视指标化的评价体系去做社会实践。

当志愿服务时长从一种引导变成了目标,就有可能忽略志愿服务背后的精神,把志愿服务变成时数的简单交换。之前有一位公益机构的老师在讨论志愿服务时长也提到,公益组织在招募志愿者时其实已经能感觉到,一些学生被“训练”出“商业交换”的思维——能不能拿到时长成为做志愿服务的先决条件,而服务过程中需要投入相同时间但做更复杂的事时,就超出了时长所能兑换的价值。

某种程度上,大家也觉得自己是免费劳动力,志愿时长的背后看不到更多的公共性。

广州日报:这样的话相当于没有培养出公共性,反倒培养了精致的利己思维。

张蕾:我身边不乏坚持长期深度参与志愿服务的人,但你会发现,大家在做这些事的时候必须跳出已有体系。人都是希望被认可支持的,但跳出时长,你会担心自己会不会被评价体系抛弃,被抛弃了之后还有没有未来?大家是不知道答案的。所以我的困惑是,我们为什么不能有更多元的评价,时长之外,我们还需要补充什么支持。

在学术中有一个理论,说的是当一个测量变成目标时,它就不再是一个好的测量。而这个问题的解决方案,往往要么是隐藏指标,要么是设立一个更能反映背后理念的指标。

在学术中有一个理论,说的是当一个测量变成目标时,它就不再是一个好的测量。而这个问题的解决方案,往往要么是隐藏指标,要么是设立一个更能反映背后理念的指标。

#青年已经无法创造真实的价值了吗#

广州日报:和你在闪电发言里说的一样,其实有的人也会在各种因素影响下,对大学生带有偏见,觉得大学生在志愿服务中只能扮演一种廉价劳动力的角色,一没经验二没阅历,很难深度参与公共议题。但这会不会也是一个客观的挑战?

张蕾:这个问题我也思考过。我会思考——让青年志愿者深度参与一个公益议题,这个事情本身会不会就是一个伪命题,因为也许在志愿者参与到一个公益行动之前,不同的公益议题里面就已经有一些固定的或是长期参与的人,只有这些人才能更熟悉、更了解、更有深度地去推动一些公共议题,志愿者的设立本来就只是填补一个公益行动或一个议题里出现的短期的劳动力缺口?

但后来,我觉得志愿服务的角色定位不是这样的。也许很多东西就是“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,志愿者以一个旁观者的角度去看,以共情去思考时,有时也可以看到长期身处某个议题里的人看不到的问题。我身边有许多伙伴,他们在志愿活动中确实会产生很多的想法和建议,但是因为没有角色身份和渠道,他们无法说出自己的见解,或者说出来的时候大家也不以为然。

广州日报:这时应该怎么办?

张蕾:志愿者能不能发挥深度的作用,很多时候缺的是一种引导。我们很需要获得鼓励、引导和支持,能够在相互信任的氛围里讲述自己想到的点子。

在互相不信任,缺乏共同的使命愿景感的时候,大家可能会觉得一个大学生不过是来参加一场活动,那表达或者不表达,其实对公益服务或志愿服务都不会产生什么影响。但公益其实很需要这种发现不对劲的能力。

张蕾等人在团队公号推广有意思的乡村活动。即便自己的实践中,这位大学生也没有只是“做项目”,而是结合自己的观察和问题探索乡村运营的可能,在她看来,这才是青年投身实践的生命力所在。

张蕾等人在团队公号推广有意思的乡村活动。即便自己的实践中,这位大学生也没有只是“做项目”,而是结合自己的观察和问题探索乡村运营的可能,在她看来,这才是青年投身实践的生命力所在。

志愿服务和公共意识都是需要热情的,但如果一个青年在一次次的服务中不断被泼冷水,不断受挫,那这个人的热情也终有一天会被浇灭。所以,我觉得我们可以思考的是,当一个大学生真的愿意追求深度,关注某个垂直议题并积极提出自己的想法,我们是否可以有一个机制引导这样的青年,有没有人去支持和引导一个青年扎进去思考和行动。

广州日报:但其实青年大学生在参与志愿服务时,大学时间有限,本身也同样存在无法长期深耕的现象。

张蕾:这个现象也的确存在。之前有一位学长和我交流了同样了的问题。他说,大学里无论是社团还是学生组织,大都是大一当干事,大二做部长,大三当前辈,因为大学有太多的事情,如果这个学生团体没办法作为一个共同体不断深入一个具体的公共议题,就会导致大家对于一个公共议题的认知、思考、解决问题能力始终停留在大二的阶段,没办法,因为你大三有更多别的事了。

例如,一个学生团队去做一个社会实践项目,很多时候,蛮多团队的确和服务实践的地方产生情感连接了,也想未来贡献点什么,但大家都不敢,因为大一的时候特别小没经验,大二好不容易调研出一些头绪,写了一份报告,觉得可以怎么做,但到了大三,你可能要考研、考公、就业,那股热情一下就被现实冲散了,你也没办法检验那个解决方案。但青年社团的延续,可以回应这个问题。

广州日报:如果把志愿服务框在大学的四年里,这个问题的确无解,但如果跳出大学的视角,其实,一个青年不一定只能把志愿服务留给大学短短的四年。

在这四年后,依旧可以继续成为一个志愿者,去做自己觉得有价值的公益行动。如果换成这种视角,或许会产生一些更多的可能性。

不久前,张蕾还和多名大学生一起组织了一场从乡建角度切入,讨论青年及大学生社团如何扎根乡村,做真实、持久而有意义的事情的线上交流,并邀请了多位具有深刻的实务经验,充满人文感染力的前辈分享过去、当下和未来。在那场交流会上,依然能感觉到人文精神的传递,以及保持追问的青年意气。公共意识的培养,靠的是什么?

不久前,张蕾还和多名大学生一起组织了一场从乡建角度切入,讨论青年及大学生社团如何扎根乡村,做真实、持久而有意义的事情的线上交流,并邀请了多位具有深刻的实务经验,充满人文感染力的前辈分享过去、当下和未来。在那场交流会上,依然能感觉到人文精神的传递,以及保持追问的青年意气。公共意识的培养,靠的是什么?

#公共意识的培养,靠的是什么?#

广州日报:虽然说了很多很难长期参与一个公共议题的原因,你也已经大三,即将大四,你自己对于志愿服务的态度和选择又是怎样的?

张蕾:其实在第一次参加为视障朋友提供口述影像的志愿服务后,第二年,我就开始把我的学弟学妹还有我身边玩的好的一些同学拉进来继续一起做志愿服务了,不是因为时长,而是觉得真的有价值。后来,我们又持续参与校外组织的乡村振兴公益项目,在暑假去到村里面调研服务,没想过会不会有志愿服务时长,别人认不认可,就是希望投身其中,发现痛点,探索更多新的可能。

在我们看来,公益绝不是单纯地时长堆积,而是一个发现问题,解决问题的过程。同步的,我们搭建“Spring青年派”,定位是帮助大学生实现“预备社会化”的社群,关注在现有体系和规则下,那些想要跳出传统评价体系的人如何寻找内心追求的价值感和使命感,去解决真实的那些问题。

张蕾等人在乡村实践时,与村民们一起点燃的七月篝火。这是她和伙伴们在公众号分享的一张照片,照片下写道:做一件事,只是因为那件事本身值得,而非其他任何附加条件!

张蕾等人在乡村实践时,与村民们一起点燃的七月篝火。这是她和伙伴们在公众号分享的一张照片,照片下写道:做一件事,只是因为那件事本身值得,而非其他任何附加条件!

广州日报:看起来你可以很自洽,不受你所说的单一评价体系的影响。

张蕾:其实我感觉自己是逃离了单一的评价体系的人。大一的时候,我也是跟着指标化的评价体系成长,但一步步走过来,你会发现很多事情的关键发生了偏移,志愿服务是为了时长,完成了便不再参与志愿服务;社会实践很容易变成解决自己臆想的问题,却没有产生具体价值。慢慢的,你就会发现很多事情像“过家家”一样,到头来只是玩转了规则,却没有解决问题,但这就对吗?

这个感受的过程中,我觉得自己是很不自洽的,产生了一种逃离它,而它同时也抛弃我的感觉。后来在不断的实践过程中,我发现自己在做跟人产生联系的事情时更会产生“想要奋斗”的感觉。我也在这个过程中找到了志同道合的伙伴,大家都不再把指标视为目标,真正将自己投入到公益志愿活动里,这时我们发现,它没有什么名利上的回报,但你获得了真实而丰富的成长和回馈,这是人真正需要的东西。

广州日报:但家里人认可吗?

张蕾:我妈妈会觉得我在外面瞎搞,甚至觉得我在做传销。她说我做的事情什么认证都没有,什么反馈都没有。但是我觉得最关键的,还是一个人得找到真正想做的事情,做想做的事情会赋予你勇气。现在我确实也已经能够向父母证明我在做的事情,虽然在传统意义上和他们想要我做的事情并不是特别符合,但是当他们知道我在做一些很正直、很善良的事情的时候,也慢慢学着接受了。

广州日报:一个人怎么找到自己想要做的事并坚持下去,也是一个值得大家思考的事情。

张蕾:乡村实践的时候,一位社工老师告诉我:“一个启蒙老师对一个人的影响是很大的”。后来我想,我的启蒙老师应该就是我的高中政治老师。那位老师不过大我们十来岁,农村长大,大学的时候也参加过支教,在我们18岁成人礼那天,他告诉我们:年纪上的18岁成人并不是真正的成人,只有当你开始学会关注身边的人,尤其是那些需要你帮助的人,才是真正意义上的成人。

在现在一些人的观念里,可能会觉得关注他人是对自己利益的一种牺牲,但是我觉得,帮助别人的过程中看到一个更丰富和更完全的自己,去看到真实的世界,去和每个人产生连接的状态,并且有自己的思想,能够洞察现实,在一些支持和引导下不断发现不对劲的地方,去寻找答案,创造更多有意义的变化,这个也是人之为人的珍贵价值。关键是跳出单一的评价体系时,有没有人信任、支持和引导。

广州日报新花城民生频道出品

文/广州日报新花城记者:苏赞、林琳 实习生:谭旭君、陈凯桦

图/受访者提供

广州日报新花城编辑:丁雄