广州日报新花城民生频道出品

近年来,广州日报新花城民生频道一直在关注无障碍环境、未成年人保护、社区发展、社会救助、公益慈善行业等各类公共议题。而在近年来的一线采访中,我们发现,儿童(18岁以下)心理健康问题,正逐渐成为未成年人保护工作中的重要议题。

在政、家、校、医、社开展各类儿童心理健康行动同时,随着医生、老师、心理咨询师、社工、社区工作者对议题的深入,大家逐渐意识到——儿童心理健康并非单一的医学、社会学或教育学问题。多方联动是及时识别、有效干预和稳定支持的关键。

然而,挑战也恰恰出在“多方联动”身上。

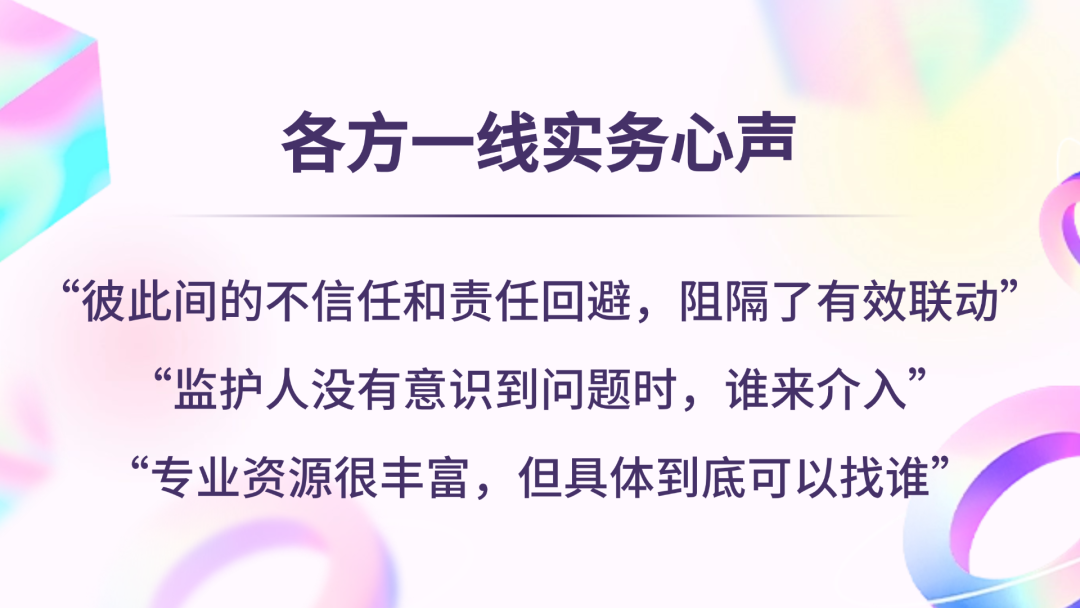

有部分实务工作者发现,儿童心理健康工作的联动在现实层面存在一系列的问题。

有部分实务工作者发现,儿童心理健康工作的联动在现实层面存在一系列的问题。

为什么明明联动刻不容缓,有时却难以实现?

3月23日,广州日报新花城民生频道与来自三甲医院心理科、心理专科诊所、中小学、社工等公益组织、高校、街道社区等领域的儿童心理健康支持者进行了深度访谈。

有没有可能存在一种机制,能联动政、家、校、医、社,形成一个有效的儿童心理健康支持系统?专家、一线工作者、儿童支持者如何才能相互接棒、相互支持?

为保护儿童,遵循儿童工作伦理,我们在访谈里不讲故事,不列数据,只想找到方法。

丨为什么大家都觉得联动难丨

社区工作者:有的人会担心自己背上额外的风险

我是一名在社区工作了18年的社区工作者。

孩子的事不仅仅是父母的事,更是一个社区乃至一个社会的事。我们在社区看到,儿童的心理健康议题越来越显著,当一个孩子面对的情绪和环境压力已经超过家庭所能承受的阈值,又没有对应的社会支持时,就有可能衍生更大的问题。

但我们不得不承认,在一线实践中,社区有时很难及时发现儿童心理健康线索,并有效地介入。

难点究竟在哪里?

学校和家庭是孩子待得最多的地方,也是最有可能第一时间发现孩子心理健康需求的地方,而发现问题后,关键是要第一时间对接系统性的支持。这时候,联动极其重要。但在一线,儿童心理健康问题谁来管?这个问题如果没有清晰的答案,就会导致有的人遇到问题时不敢“插手”或“接受帮助”。

我们社区很愿意主动支持孩子,曾经持续三年支持一个孩子走出困境。在这个过程中,不同场景的系统支持很重要,但我们也试过,当在社区活动中察觉一个孩子面临心理健康方面的挑战,继而主动联系学校家长希望联合支持孩子时,学校反馈给我们的态度却是不信任和抗拒的,而家长也往往觉得自己不需要帮助。

我们得出的结论是,“当大家对心理健康问题感到忌讳时,事情就没办法开展下去”。

可能前者害怕一讲到学生有心理健康问题,学校就会背上名誉、责任等方面的风险;而后者可能并不认为自己的孩子有心理问题,而且觉得自己的孩子只有自己可以管教,不需要别人插手。

当“有心理问题”被视作“羞耻”和“污名化”,大家就会回避问题,有的工作可能会不自觉地把“零心理健康问题”视为目标,而不是考核“是否配备有效的心理健康支持”。

也许正是因为这种“忌讳”,大家都有很多“包袱”,当某一方发出联动的邀请时,很难获得信任。学校不信任,因为担心我们的介入会给学校带来影响,而家长也不信任,不觉得别人能帮到孩子,也不能放下自己作为家长的权威。

我们希望社会各界对心理健康观念能进一步转变,希望这种转变能从制度和家长教育上有所体现,也希望能建立心理健康的“强制报告”机制。同时我们也希望各方能在实践中打破这种“联动难”的问题。我们的目标是一致的,我们是应该,也能够互相响应的。

社工:有些问题得跨专业联动才能找到答案

我是扎根在社区的一名社会工作者,也就是大家平常讲的“社工”。

日常也会接触到社区或学校转介的儿童心理健康方面的个案。很多时候,儿童的心理健康需求是需要跨领域的专业力量回应的,它可能涉及教育学、心理学、社会学、医学等等方面,而我们往往扮演着资源链接者的角色。但在一些复杂的个案上,坦白说,我们自己或许也缺少一些专业资源的链接渠道。

涉及到怎么沟通复学的事情时,我们需要的是熟悉学校行政和相关法规的专家。

关于孩子应该找哪个科诊断和治疗,有时我们需要的是医院心理科方面的专家。

每一个专业,其实都会有专业的边界和瓶颈,我们固然可以在自己的条线向上寻求自己专业领域的意见,但当一个孩子的心理健康问题并不在自己的专业范畴,而一线的联动依旧只局限在自己的专业领域时,很容易导致一个个案在进入跨专业支持前被视为“解决不了的个案”而结案。我们各条线都有上下联动的机制,但更需要跨板块的联动。

中小学教师:我们并不知道找谁联动

从学校的维度来看,更多的一线教育工作者并不一定都能遇到主动的社会力量,相反,我们发现大家都说社会上的心理健康资源很多,但在现实中,学校的老师并不知道去哪里找到专业的资源提供心理健康支持,也没有专业人士找到学校里来。

而在个别的复杂的个案里,我们发现,当孩子的监护人或亲属不支持或不配合时,无论是老师还是社工上门,都很难对需要支持的孩子提供有效的介入和支持。有的时候,孩子所面对的不仅仅是自身心理健康的问题,还有家庭的问题。但当家庭的问题已经影响到孩子时,谁可以介入、怎么介入一个家庭,似乎并没有一个明确的答案。

在一些个案里,家长的抵触已经直接把各种联动和支持挡在门外。

我们还有一点比较困惑的是,当学生被医院诊断需要住院,已经有可能对自己或他人的健康造成影响,但学生又不想住院时,各个主体之间怎么配合?谁可以强制地干预介入?是否可以先有行动,后面再讨论彼此的分工?

另外,大家都知道,休学的学生支持是很难做的。这些孩子其实更需要系统性的支持。因此,我们想,社区有没有可能有好的团队可以为这些休学的孩子提供服务,帮助他们走出家门,在友好的环境中重构自己的生命力,而不是在家庭中,把压力全压在家长的身上。一旦家庭关系没那么好,家人之间就会不断处于情绪的消耗中。

在我看来,其实休学的孩子很需要类似心灵小屋的社区空间。

在医院层面,我们遇到个别的案例是,当需要吃药的孩子抗拒复诊吃药,家长也没有主动引导时,医生也不可能一直主动提出,这时候,老师、朋辈、社工如果能定期关心,与孩子建立起互相信任的关系,助其保持社会关系的链接,会不会有可能可以某种程度上解决这些难点?

但我们关注的问题依旧是大家怎么找到专业的力量联动起来。我们在一线很缺指引或说资源清单,而且是真的对实务有帮助,一找就能找到的清单。

心理咨询师:咨询室外,谁来支持孩子们

一个需要支持的孩子,他的时间并不是都在咨询室内,相反,他更多的时间是在咨询室外。咨询室外的时间,其实很需要系统的联动来支持。

我们很多学科都会讲究“系统观”,但到了实践中就会发现,无论是医院、学校还是社区或是一线社工,都可能会遇到同样的问题——我们互相说各自有很多资源,但实践中缺少链接的渠道。

一个孩子回到社区时,谁来联动提供稳定的支持?

当一个孩子真的需要某个跨板块的资源,我要联系谁,以怎样的标准对接谁,各方怎么围绕一个孩子组成一个团队?

我们需要的是这些方面的答案,而不是概念。

家属:当一个家庭需要支持时,谁来支持

我是一所心理专科诊所的行政工作人员,同时也是两个休学的孩子的亲属。按道理说,我有资源,也知道找谁为家里心理健康有需求的孩子提供支持,但我尝试帮助自己身边的孩子时却发现,当一个家庭不愿意走出来,拒绝出门、拒绝咨询的时候,社会力量真的很难去帮助他们走出困境。

一些复杂的个案里,其实不仅仅是孩子遇到了比较严重的心理健康挑战,当一个原生家庭关系复杂、对心理健康的认知不足,甚至抗拒接受专业的支持,孩子和父母在互相埋怨中不断内耗时,你是不知道怎么打破这种“死循环”的。你要帮助孩子,但孩子拒绝出门;你要支持家长,但谁有权强制干预?

我们不缺支持的专业方法,也不缺有效的亲子沟通方法。

但遇到这种复杂情况时,谁能对家长进行介入,我觉得这个问题需要一个明确的答案。

丨探讨丨

大学心理教师:联动专业,而不是“联动背责”

我是一名大学心理老师。

有的时候,大家说“带大学生得当成小孩管”“对复学很谨慎是因为怕出事摊在学校上”……你会发现,里面反映出学校的职责似乎已经不仅仅是教书育人,甚至“被承担”了家长的一部分责任。这就导致学校和老师都背了很重的“包袱”,时刻提防怎么不被投诉,不知道怎么样才能既做事,又能避免因为主动做事带来的风险。

但孩子成长过程本就伴随着各种磕磕绊绊的可能,需要给到充足的空间探索。

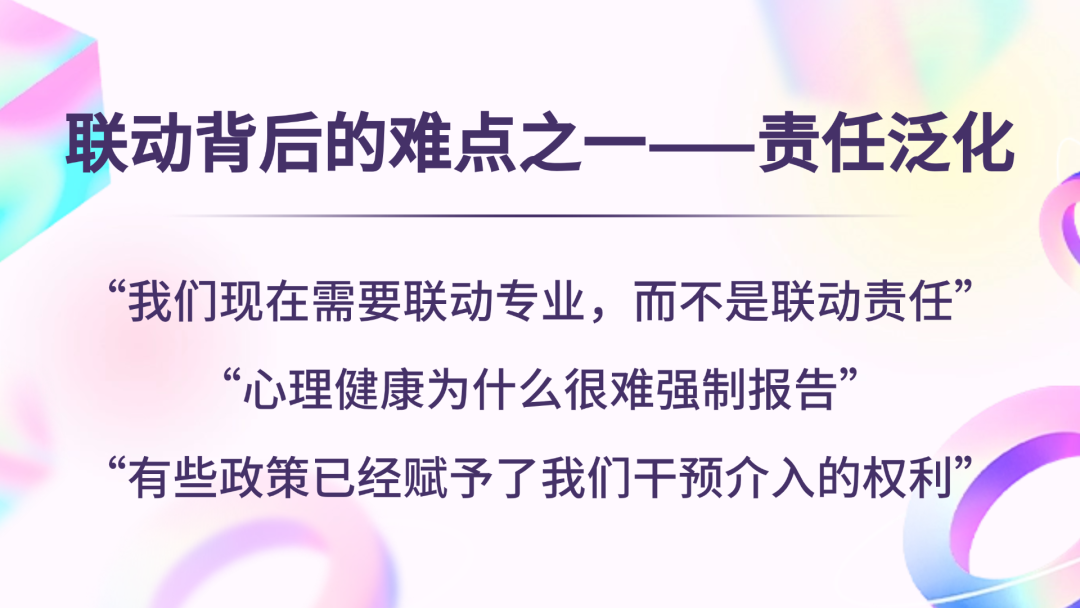

而学生心理健康支持的联动,也面临同样的问题。

在我看来,其实大家都已经形成了“家校医社”的概念,但在实践中,大家有时并不知道怎么联动,深层次的原因,或许是权责的界定问题。从预防到干预再到康复,我们每个主体的责任是什么,很需要一个清晰的答案,但实际上我们往往缺少清晰的职权分工,同时我们也不知道有没有明确的法律提出到底要不要联动,以及联动有没有一定的制度保障。

如果缺少明确的制度,同时缺少细节上的指引,不知道各自应该做什么,负哪些责任,联动就会变成一种“责任和风险的扩充”,大家反而不敢去做。

所以,我们需要的是一个分层响应的系统,明确各自做什么,谁负责什么。

其中,学校不是一个医疗场所,而是教育场所,它应该主要负责前端的识别,对责任的定义应该是学校有没有识别需求出来,而不是学生是不是遇到问题。现在的学校大多是1000名学生配备1名心理健康教育教师,并且定期开展心理普查。从一线来看,学生的心理健康支持需求是庞大的,所以很重要的一点,是做到分层分类跟进。

医院,是负责专业的评估治疗。

当然,孩子与医院的接触其实十分有限,在医院之外,回到社区里,我们具体找谁,有哪些选择,彼此之间的权责是什么。

我们在寻找各自的定位时,不应该一个“学生心理健康”概念直接套上去,它需要进一步地细化。

小学教师:心理健康的强制报告,需要细则支持

我在小学主管学生的德育工作。

在小学,当一个孩子遇到心理健康方面的挑战时,我们在提供或转介相关支持时,首先需要征得监护人的同意,如果监护人不同意,学校就不可以强行介入,这是一线实践中的情况。当然,我们也有强制报告制度,但一线实践中,强制报告往往主要用于性侵和校园欺凌两种情形,面对这两种情形时,学校在没有查实实据的情况下也可以进行强制报告。

但心理健康的情景,就会相对复杂得多。

心理健康没有一个硬性的标准,甚至会带有主观观察的判断,这时,一线以什么来证明一个孩子的情况已经达到了强制报告的标准?这方面我们是缺少答案的。校园欺凌方面,我们可以由学生欺凌治理委员会去做判断方面的支持,但心理健康没有类似的机制?而且学校的老师并没有诊断权,所以大家很难做这个事情。

同时,人的心理状况是不断变化的,我们不能够因为一个单一事件就去判断一个孩子的状态,这或许也会给孩子和家长带来额外的心理压力,甚至引发心理应激行为。

社工:不要互相指责,而是建立信任关系

我们其实发现,很多学校是清晰现在学生的心理健康需求的,但在联动时,很多时候,我们需要沟通的不是说这个学校的心理健康问题有多严重,甚至带着指责,而是我们怎么一同支持构建学生的韧性,更好地应对挑战,这时,沟通往往可能更顺滑。

最关键的一点,还是让学校和家长信任我们、提高信任度,知道我们的存在可以帮助他们。

当你能协助解决问题了,在学校和家长心目中建立一定的信任度,你会发现,每次去做分享讲座时,都会收到老师到家长再到学生的主动咨询。

从老师到家长再到学生,这种信任关系的建立需要效果证明和时间沉淀。

专家:不要因为过于保护自己错失该做的事情

其实大家的目标是一致的,都想要支持孩子,但当我们以不同的身份站在不同的角度去看待同一个事情时,看问题的角度和观点就很不一样。有的社区行动者很积极地对接学校,却不断吃闭门羹,看起来好像是因为学校很不配合,但校长跟这位行动者说,有没有可能让休学的学生在社区里得到支持。这时,社区却很为难,觉得光靠社区做不了。

其实,我们都在面临类似的矛盾。

在这个过程中,我们特别需要知道自己可以做什么、怎么做,我们也需要在联动的过程中,学会如何“让对方更好地接受自己”。

我们提到“家校医社”,其实这四个主体并不是互相割裂的关系,而是有很多相互交融的地方。当大家一触及交融的地方,就会不自觉地想“我要不要承担责任”“我承担得起这个责任吗”。我们经常说做好事要保护好自己,但有时,我们在过于保护自己的同时,也可能因此错过了一些我们应该或者可以做的事情。

所以,你可以看到,我们在这些儿童心理健康工作里,有的地方有明确的职责边界,有的地方是模糊的,恰恰是这些模糊的地方需要相互协同。

另外,我们需要留意的是,在我们尝试去作为其中一个主体去推动联动或支持孩子时,其实国家有一系列的法律条文支持我们去做事情。比如:

《中华人民共和国精神卫生法》明确提到,诊断结论、病情评估表明,就诊者为严重精神障碍患者在两种情形下实行非自愿住院原则,当就诊者已经发生危害他人安全的行为,或者有危害他人安全的危险的,监护人如阻碍实施住院治疗或者患者擅自脱离住院治疗的,可以由公安机关协助医疗机构采取措施对患者实施住院治疗。

而《中华人民共和国未成年人保护法》也提到,任何组织或者个人发现不利于未成年人身心健康或者侵犯未成年人合法权益的情形,都有权劝阻、制止或者向公安、民政、教育等有关部门提出检举、控告。

此外,“为未成年人提供生活、健康、安全等方面的保障”和“关注未成年人的生理、心理状况和情感需求”是监护人应当履行的监护职责,如未成年人的父母或者其他监护人不依法履行监护职责或者侵犯未成年人合法权益的,由其居住地的居民委员会、村民委员会予以劝诫、制止;情节严重的,居民委员会、村民委员会应当及时向公安机关报告。

可以说,这些都是法律给予行动者的利器,而我们应该都用起来。

社工:学校与专业社会力量合作需要名目

我们看到,一些学校会提出全员德育的概念,也就是人人都成为真正的德育实施者。如果学生遇到一般性或阶段性的心理健康问题,其实班主任自己就可以去做支持;而遇到一些稍微严重的个案,可以由心理健康教育教师和社工做介入;如果更加复杂或者危机性的问题,就需要转介医院就诊。

这是一个常规的操作方式。

你可以看到,在一个理想状态下,学校、社区和社工应该是互相信任的,比如长期休学返校的学生会面临“脱节”的问题,这时,因为学校比较信任社区和社工,它会主动将休学的学生转介过来,我们则会针对性地开展一些服务,从专业社会工作的维度支持学生。在复学返校的这一个板块,社工也可以参与复学评估,开展返校适应工作。

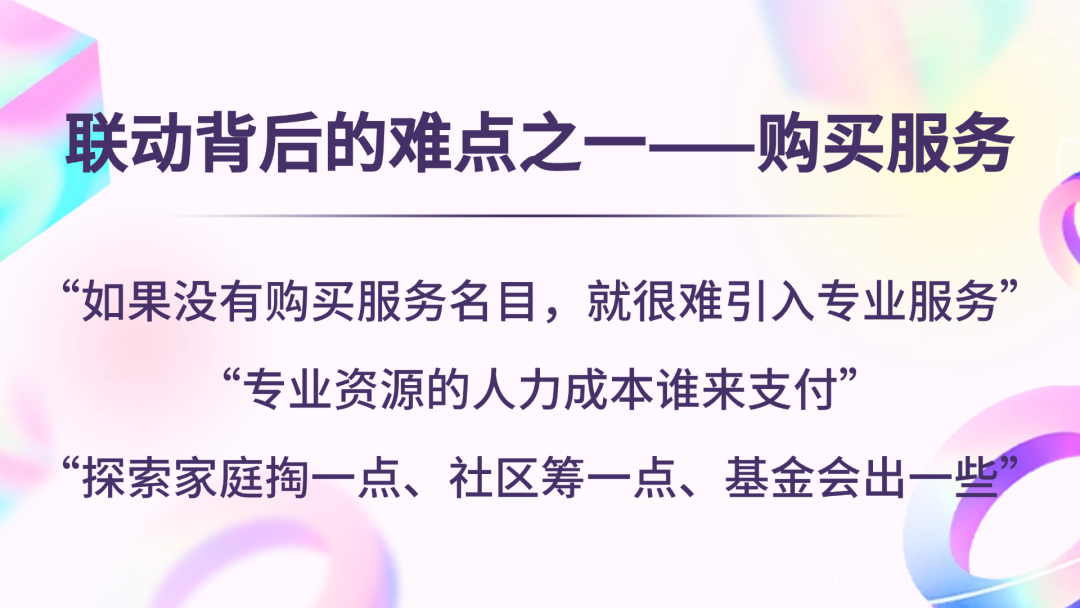

但合作很多时候需要有名目。

我们发现,其实一些学校并不知道从哪里申请或者单列一笔资金购买专业的驻校社工,有的学校也缺少一个关于如何购买社会力量支持学生心理健康的制度指引。

社区工作者:专业服务引入社区离不开钱,谁付得起这笔钱

我们也希望引入一些专业服务到社区里,为孩子提供专业的支持。但是专业的心理咨询服务看起来还挺贵的,一个小时五百到六百算是低价,社区肯定很难兜住这个成本,而很多家庭其实不会为此掏钱,这时候,我们怎么减轻这个费用,才能将专业服务引入到社区里?这是一个我们很困惑的问题。

另外,我们目前正在尝试从社区层面突破儿童心理健康问题的“识别-干预”瓶颈,结合现在发展社区合伙人的机遇,寻找社区合伙人打造一个儿童友好空间,把这个空间变成儿童生活玩乐的场景之一。当社区与孩子们有了更多的交集,就有可能发现当中的心理健康需求,并提供资源链接方面的支持。

但开设怎样的服务?怎么运作这个空间?如何实现它的可持续——也就是钱从哪里来,日后的运营成本怎么兜得住?另外最重要的是,什么服务才能吸引孩子持续走进来?此外,如果引进专业团队,资金从哪来?这些都是很重要的问题。

另外我们也在从教育观念入手,开展社区读书会,介绍正面管教、非暴力沟通,目前计划从工作日延展到周末开展,也找到了领读人,希望通过这种方式做前置的儿童心理健康支持。

跨学科研究者:要通过专业付费,让专业力量进入到各自的系统中

我是一名长期开展跨学科实验项目的艺术家、跨学科研究者,这些年一直在通过融合艺术、心理学和心性之学等方法,让来自社会各行各业、性格各异的成员,在艺术创作、心理实验、心性实践中,推动个人意识走向深度探索,推动群体意识走向流动互补。这个过程,我们其实一直在验证一个事情——

人的精神或心理层面的问题,甚至涉及身体问题的时候,你会发现学科之间必须联合起来。

这不是某一个专业怎么样的问题,而是怎么联合的问题。

儿童青少年的心理健康需要支持,它作为一种社会现象,同样不是医学或心理的单一问题。它涉及到一个人和人系统动力重建的问题,包括价值观的重建、生命的价值意义方向探索等等。所以我们在这方面也在沿用一些传统的好的方法,灵活地开展尝试,并在今年自发地开展“青少年生命力唤醒计划”。

像休学在家的青少年其实是很难被看见以及支持到的,这时,我们的核心成员也为此组织了上门小分队,提供上门服务。在一些服务的个案中可以感觉到,随着服务的深入,有的青少年会从一开始的封闭逐渐转变,“打开自己的心灵”,面对自己创伤的部分,并寻找积极的力量。

把心理的工作融入到艺术中去,其实可以很好地吸引孩子们参与,但不是说谁带孩子做艺术创作都可以,你需要运用专业方法去回应问题。这里又涉及到另一个问题——专业付费。过去十年,我们和不同的主体打过交道,其中,社工机构很难再单独出钱采购专业技术服务,只能给志愿者费用,这时青年专业人才很难持续参与进来。

我们也做过一些努力,想过把我们的方法介入到中学的美术课堂。现在学校的美术课就是教大家技巧和技能,实际上美术本身与心灵息息相关,但我们希望在学校系统的艺术课里为学生心理赋能,却推不进。

另外,还有一点在观念上的转变特别重要——我们需要相信专业的力量。

在联动这个事情上,你会看到每个人在这个位置都有他的困难。我们有的时候,其实是在以防守的姿态在做事情,每个人在做一些创造时,都会想如果涉及我的利益怎么办,我站出来别人不呼应怎么办……这时,我们怎么把人的动力系统扭转过来,转成一个积极的、每个人都可以往前走、都可以冒一个险的状态,这个也值得思考。

教育工作者:校内外的联动,所要面对的一系列规则

我们有时站在某一方的角度,会觉得另外一方不重视孩子的心理健康,但实际上,一般来说,没有人会不重视孩子的心理健康。但很多时候,我们需要一些规则上的联动机制。

比如机构入校。现在机构入校是需要遴选机制的,而遴选机制的遴选标准决定了一个学校可以引入的机构是怎样的。比如说标准就是单一地看价格的话,那么就有可能出现劣币驱逐良币的现象。

当然,可能因为各种各样的原因,我并没有感受到有专业机构主动找到我们交流。

专家:先有行动,再有资源

当一个问题是可以试验出一个解决方案的时候,我觉得,每个人都可以再去尝试多一步。

我们好像都觉得,我们手头没有资源和资金支持我们去联动别的专业团体,但如果把视野再打开一些,像我们倡导的那样,相信专业本身就是价值,其实,我们需要的是稍微冒险走多一小步,通过试验找到解决方案,并为这个解决方案寻找成本兜底的方式。

我们最终要实现的不是合不合规,而是能不能为这个社会创造一个解决方案。

至于谁来为成本兜底?

我们要清晰地意识到,我们是在讨论一线城市的儿童心理健康支持。大家可以想一想,我们每个家庭花在教育上的资金去到数十万元也不出奇,而看病一年要花多少钱?说实话,很好的机构的天花板也是几万元,关键还是大家愿不愿意把这个钱花在心理健康的支持上。

当然,面对困难家庭,我们也有足够的资源去做公益性的支持,很多专业人士也是愿意到社区做科普和讲座分享。

另外,公益慈善其实也是很重要的一个支持点。

可能很多人觉得,我们如果要做公益行动和普惠性支持,在儿童心理健康领域很难筹款,但做公益的本义从来不是我筹到多少钱才能做一个大事情,而是集众人之力,筹到多少推动多少。当一个解决方案是行之有效的时候,去勇敢地迈出筹款对接资源的尝试,在实践中打破用款难的难题,建立群众的信任,这时候事情才会出现转机。

能不能通过社区慈善基金或其他方式立项,做社区内的公众筹款,尝试引入专业的公益行动者,大家一起去进行募捐,以及申请基金会的资助,甚至有没有可能跟教育基金会联动,这些都是很值得以实践推动突破的探索。大家不能觉得“成不了”所以不去尝试,事实上,只有尝试过了,才知道行不行。

筹款难不难从来不是问题,家庭掏一点、社区筹一点、找基金会出一些,筹到多少资源做多少事,在一个个案上实现突破,那也是很了不起的事情。

关键是大家愿意去尝试。

丨当我们在讨论心理健康,其实是在讨论什么丨

社区工作者:我们讨论的不仅是躯体化的症状

我们可以看到其实有的孩子一直在面对一种关于价值感的焦虑。

孩子们读书是为了获得知识,探寻自己的生活和价值,但有的孩子会感觉到自己被嵌入到了单一的评价体系里,只有分数比更多人高,考上好高中,考上好大学,接着才有可能创造美好的人生。即便我们都知道,行行出状元,但有的孩子一旦走不了“考高分,上好学校”这条路,就会陷入迷茫。

你可以看到,在五六年级和初三的时候,孩子的焦虑情绪是最大的。而对于那些走不了“考高分,上好学校”这条路的孩子,有的家长如果没有摆正心态,也会觉得孩子“废了”。所以,这时候,我们在讨论儿童心理健康需求,其实不仅是讨论那些躯体化的症状,而是更深层次的焦虑问题。

大学心理教师:单一的评价体系,正在制造焦虑

我们到底需要怎样的教育,其实这是值得思考的。

我们会发现,有的时候,我们其实处在一个探寻意义的时代,但还是在用物资匮乏时代的经验去养育我们的孩子,这是不匹配的,会导致一些问题的产生以及焦虑的代际传递——所以你会看到有些家长担心孩子跟不上学业、找不到好工作,觉得一定要跟别人比到底,很关注他人的目光,再比如说,有的人会觉得孩子需要心理健康支持,就意味孩子有问题。

实际上,不是孩子有问题,而是孩子遇上问题了。

另外,我们会看到,有些时候我们其实是以规避风险的导向去做教育的,不敢探索、认可和相信更多的可能性时,系统的评价就会趋于单一,大家只能被引至一条人生轨道上一起奔跑,这时候焦虑就会放大——你一旦有些不一样,就意味失败了。但人生并非如此,每条路都会导向不同的可能。

我们正在做一个尝试,给学生开一门选修课,提前教大家怎么当父母。就像预防艾滋的教育要从小学开始教一样,如果再往后才普及就晚了,这个领域的教育也是一样,要提前的。

专家:不是为了让孩子成才,才去关注心理健康

在谈论儿童心理健康的时候,你会发现,我们有时候不自觉地以家长、社会或是大众的角度去看。但如果以这种角度再去思考,你就会发现,其实这个逻辑不对劲。

我们希望孩子心理健康,是为了什么?

为了让休学的孩子尽快回到学校吗,不是。我们养育一个孩子,第一个目标,是希望他身体健康,接着是心理健康。这些是基础而不是手段,而在这个基础上,我们希望孩子可以快乐、幸福地活着。这时候,我们要考虑的不是怎么让孩子靠近世俗的成功定义,或是在别人的成功轨道上保持情绪稳定,而是寻找自己的价值。

至于这个题接下来怎么破解,我觉得很直接的一点是,我们的中小学老师、校长、大学老师、医院医生、社工、社区工作人员、研究者既然都说出了一些问题,也知道问题在哪,不如一起试试自己联动起来,在实践中去找到一些助力,一起推动联动。守护儿童心理健康的专业力量联动起来,就是儿童心理健康的破题之道。

*感谢广东省心理卫生协会心理健康管理专委会副主任委员张明、广东省心理卫生协会心理健康管理专委会秘书长胡三红、国家卫健委中级心理治疗师陈晓宇、广东省心理危机干预委员会委员李长虹、认证音乐治疗师时静洁、跨学科研究者吴超、广州彩虹社会工作事务中心总干事陆卫红、广州市启创社会工作服务中心儿青服务副主任林琳、青少年生命力唤醒计划老师沁声以及多位一线行动者的真诚交流。

在广东省心理卫生协会心理健康管理专委会、曼朗心邻儿童青少年心理成长中心以及广州市“红棉惠爱”社工心理健康志愿服务支队的推动下,民生频道开展了此次儿童心理健康破题的深度访谈交流,并将围绕此次交流了解到的卡点,与广东省心理卫生协会心理健康管理专委会、广州市“红棉惠爱”社工心理健康志愿服务支队共同开展系列研讨和实务支持行动,为一线行动者提供具体的联动资源支持。

广州日报新花城民生频道出品

文/广州日报新花城记者:苏赞、林琳、杨欣 实习生:王晶晶、支俊迪

广州日报新花城编辑:赵越