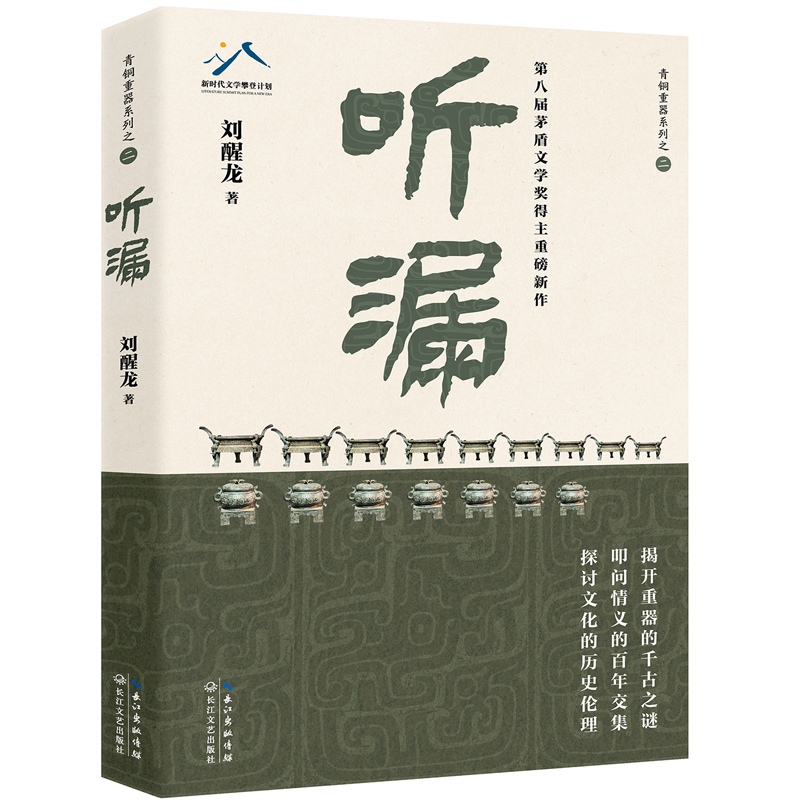

近日,茅盾文学奖获得者、著名作家刘醒龙携以考古和青铜器为背景的长篇新作《听漏》做客央视《读书》栏目李潘会客厅。20世纪60年代出土的青铜重器九鼎七簋,因为缺失一簋而成为考古界的热门课题。围绕这一课题,某省楚学研究院专家学者、民间考古爱好者、听漏工、盗墓贼等各路人马纷纷登场,各显身手,试图揭开这一千古之谜。随着故事深入,历史与当下、世情与人心的真实而复杂的面相一一呈现……共解《听漏》之谜的同时,刘醒龙还回望了自己的来时之路。

与青铜器结缘,从《蟠虺》到《听漏》

湖北省博物馆离刘醒龙家很近,“我不知进去看过多少次,从没有被谁认出来,偏偏2004年那一次,一位与某作家同在某大学夜读班读书的博物馆工作人员认出来了我,自告奋勇地领我去看摆放在角落里的曾侯乙尊盘。第一眼就被迷住了,莫名其妙地出现一个念头,觉得可以将它写成一部小说,从此开始全方位留意这件国宝中的国宝。而对青铜重器的关注,是在写作《蟠虺》之后。相比从殷商开始的青铜文明,两周时期的青铜重器所承载的东西更多、更重、更复杂、更有文学性。”刘醒龙讲述了自己十年前和青铜器的结缘,“40年后再看,一个人在某个时间节点上刚好遇上、差几分几秒也许就会错过的某个事物,真是人这一生可遇而不可求的奢侈品。”

《蟠虺》开启了“青铜重器”系列长篇的写作,该书出版后不久,他受邀在枣阳一处考古发掘现场看到一只青铜鼎出土的过程,“第一次亲眼看见残留在楚鼎上的三千年前的人间烟火,头一回感觉到威严的青铜重器也可以无比亲和”,而这也为“青铜重器”系列第二部《听漏》,埋下了伏笔。

《听漏》有一条明线一条暗线,明线是写九鼎七簋。我们都知道九鼎,但很多博物馆的九鼎不是真正的九鼎,真正的一套叫列鼎,很艺术化,九鼎八簋是标配。但有史以来第一次出土的九鼎是1966年在湖北京山,却是九鼎七簋,为什么少了一个簋,这是历史留下的一个破绽,这为写作留下无比想象的空间。

暗线就是《听漏》的来源——一个听漏工。听漏工在夜深人静的时候上班,拿一根铁棒贴着地面,听地下的漏水声。

2023年秋天,刘醒龙在位于武汉南郊的房子里独自待了整整四个月,一边写《听漏》,一边打理自家的菜地与花木,直到年末的最后一天,约40万字的初稿大体完成。

“与青铜重器不只是青铜重器本身一样,小说写到后来,不再是围绕文字打转”

从《蟠虺》到《听漏》共约70万字的两部长篇小说,刘醒龙对“青铜重器”有了较深的体察,“与青铜重器不只是青铜重器本身一样,小说写到后来,不再是围绕文字打转,也不是用文字与为了吃喝拉撒的事物作半推半就的交换,一定是笔下的文字与自己感知的肉体灵魂产生美妙交融——唯有这种你中有我、我中有你的交融,才可以称之为激情。”

《听漏》的节选篇目曾在《人民文学》刊发,在中国作协党组成员、书记处书记、《人民文学》主编施战军看来,考古挖掘、文物鉴定是文明溯源与历史研究的基本抓手,展现了参与文明进程的力量的现代形态,重器的存在检验着人性的文化质量,《听漏》是这一类题材中不可多得的长篇小说力作。听漏工这个极少出场又绝技在身的人物的设置,新颖别致,在探听与表达上有着巨大反差,甚而构成了作品结构的张力,在一个弹性空间里,历史和现实往来穿梭。

中国作协副主席阎晶明认为,《听漏》有一套独特的处理历史、书写历史的方法,既勾连远古历史的褶皱,又深入现实人心最隐秘处,且弥散着强烈的楚文化特色。《听漏》更是回答了一个重要的问题,那就是“什么是中国的优秀传统文化,与今天的现实有何关联”。

刘醒龙说:“我写作是先写我最熟悉的故事,后来写相对陌生一点的,后来开始写历史,现在写文物,写青铜重器。写作最好的状态是每一次都挑战自己的极限。最新的作品也是挑战。”哪怕写最日常的生活,也要写出不一样的东西,“别人看见了没发现,但是你看到了有所启发,就能写出新的东西来。”

文/广州日报新花城记者:孙珺

图/广州日报新花城记者:孙珺

广州日报新花城编辑:李亚妮