肝衰竭只能接受肝移植吗?等不到合适的供体怎么办?未来,新型的干细胞型生物人工肝有望为患者提供一种全新的有效治疗方案选择!

8月28日,南方医科大学珠江医院转化医学中心执行主任高毅教授团队领衔的组合型生物人工肝转化研究喜获新突破。团队自主研发的国际首个干细胞型生物人工肝药械组合产品——“血液净化用间充质干细胞”正式获得国家药品监督管理局临床试验批文,标志着我国生物人工肝临床研究和产业化进入快速发展阶段。

“经大动物肝衰竭救治的实验研究结果证实,相比常规治疗,本次获批药物临床试验的干细胞型生物人工肝治疗生存率从17%提升为87.5%,能有效抑制全身炎症反应,有望为肝衰竭患者提供新的救命治疗体系。”高毅说。外科医生出身的高毅,曾长时间从事过肝移植手术,亲眼看见过许多患者苦等供体配对的无奈和病痛折磨,新疗法的科研攻关取得重大进展令他感到十分振奋。

背景:肝衰竭急迫需要新治疗方案

肝衰竭是各种肝病发展的严重阶段。高毅说,由于肝脏损伤导致肝细胞广泛死亡,并伴有免疫系统反应,导致炎症介质大量产生。这些炎症介质进入循环,最终导致人体系统性紊乱和急性肝衰竭。在我国,肝衰竭每年新发病例高达80万-100万例,死亡率高达70%以上。

目前,肝衰竭治疗临床治疗方案主要包括标准内科治疗、肝移植、非生物型人工肝支持治疗。其中,标准内科治疗缺乏特效药物和手段,非生物型人工肝即常规机械人工肝主要还是采取血浆置换、血液透析等方式,虽应用广泛,但没有从根本上解决问题,治疗后病死率仍高居不下。肝移植虽然是肝衰竭最有效治疗方案,但存在供体短缺、费用昂贵、手术难度大等临床痛点。据了解,我国每年仅有5000例左右肝衰竭患者能接受肝移植手术。

突破:首创干细胞型生物人工肝刺激组织再生

专注于人工肝领域研究二十多年的高毅团队在前期实验中发现,不论是肝切除小鼠模型还是药物性猪肝衰竭模型,炎症机制存在于所有具有急性期特征的肝衰竭过程中。而间充质干细胞(MSCs)可以通过抑制过度炎症导致的肝损伤,并通过旁分泌作用、分泌外泌体等方式发挥免疫调节、刺激组织再生作用。

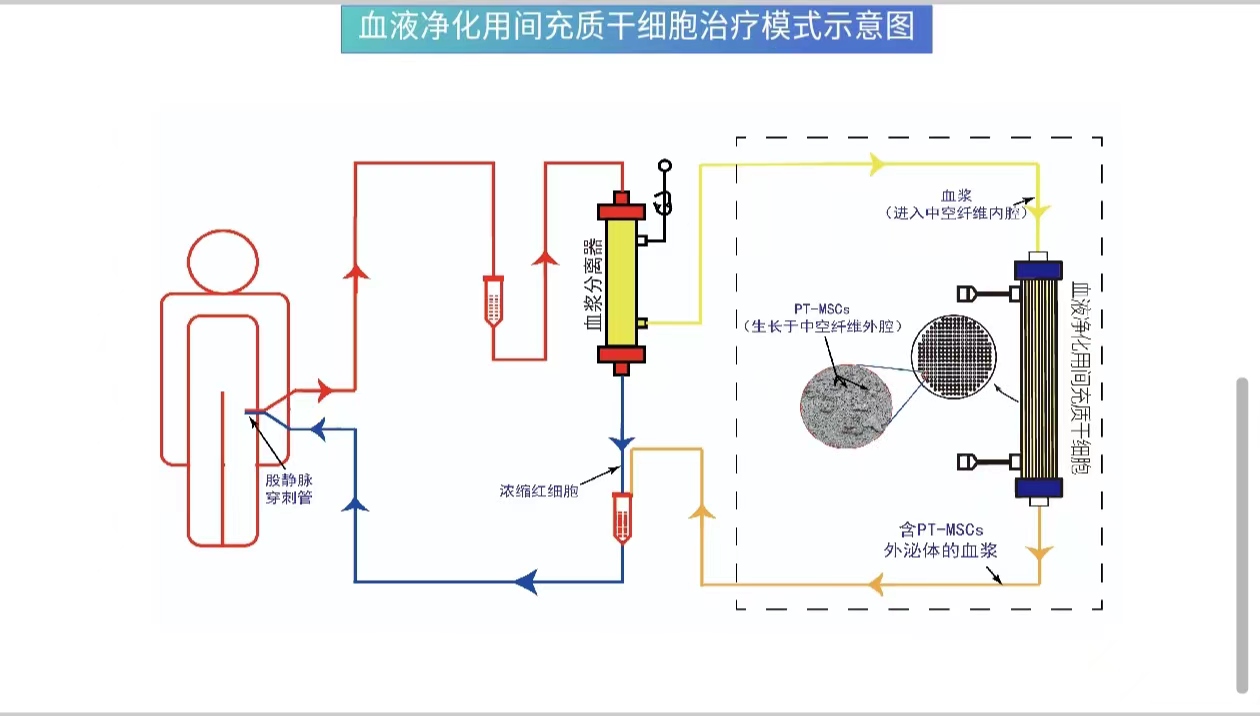

基于此,高毅教授在国家重点研发计划的支持下,组建了医工复合型研发团队,首次提出干细胞型生物人工肝并构建了“血液净化用间充质干细胞”。高毅介绍,研究成果“干细胞型生物人工肝”是一款药械结合的产品,在中空纤维膜管的外腔注入人类的间充质干细胞,通过干细胞的旁分泌机制分泌出一些物质,对注入中空纤维膜管内腔的患者血液进行透析净化,净化后的血液回流患者体内,能够调动免疫功能调节到正常,启动自身肝脏的再生和修复,从而达到治疗效果。高毅说,前期试验中,救治大动物肝衰竭模型表现出非常好的治疗效果,治疗生存率与常规治疗相比从17%提升为87.5%。

计划:药物临床试验预计开展两年

用于净化血液的人类间质干细胞来源何处?高毅表示,目前主要是从脐带提取胚胎干细胞,再对其进行“永生化”(指通过基因编辑等手段,大幅延长细胞的寿命)。“以往脐带血多被当成医疗废物处理,而经过捐赠人知情同意,就可以用于科学研究,研制成通用型产品,用于治病救人,意义重大。”

此次科研成果取得并非一蹴而就。高毅教授作为肝胆胰外科专家,专注人工肝研究二十余年。早在2006年,他就曾带领团队主持承担国家“十一五”863国家科技攻关计划重大项目“人源细胞混合型生物人工肝的研制与开发”,并研制了世界首台组合型生物人工肝(原理型样机)。经不断的科学研究,首次提出根据急性肝衰竭发病的不同阶段,选择合适的细胞开展生物人工肝分层治疗的理念,使我国生物人工肝研发领域达到国际先进水平,为肝病治疗提供了一种全新技术手段。

据了解,本次药物临床试验预计开展两年左右,主要通过单中心和多中心的临床试验,验证其安全性和有效性。如进展顺利,有望助力众多肝衰竭患者重获新生。

高毅表示,未来还将继续研究拓宽干细胞的来源,让这款生物人工肝能够高效地救治更多人的生命。“在更远的未来,我们也将研究扩大研究成果的适应证范围,比如联合肾脏科专家,研究其在肾衰竭领域的应用。”

文/广州日报·新花城记者:周洁莹 通讯员:李阳、伍晓丹

图片由医院提供

广州日报·新花城编辑:李津