电影《封神》爆火,连带着让大家对商王朝的兴趣大涨。那个曾经引来“万神大战”的古老文明究竟什么样?在南越王博物院今日开展的新展中或许就能找到答案。

8月22日,由南越王博物院(西汉南越国史研究中心)、湖北省博物馆、盘龙城遗址博物院、广东省文物考古研究院及广州市文物考古研究院联合主办的“盘龙城——长江流域的青铜文明”展览在南越王博物院王宫展区正式开幕。本次展览为南越王博物院在广州考古70年、南越文王墓发现及发掘40周年之际推出的“百年百大考古发现系列展览”之一。

展览将从2023年8月22日展至12月10日。

实证商王朝版图延伸至长江流域

《封神》里的商都朝歌,应当就在今天河南鹤壁市的范围内。曾经不少史学界人士认为,商王朝的活动范围仅限于黄河中下游,没过黄河。但《商颂·殷武》中:“挞彼殷武,奋伐荆楚。罙入其阻,裒荆之旅。有截其所,汤孙之绪。维女荆楚,居国南乡。昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王。曰商是常”的诗句表明,早在商代初年,荆楚之地和氐、羌等方国一样,已经纳入商王朝的版图。著名考古学者王劲指出:“盘龙城商城的考古发现和确定,使这一诗句得到了考古学印证。”

盘龙城遗址位于湖北省武汉市北郊的盘龙城经济开发区,自从1954年因洪涝取土被意外发现以来,研究与发掘已近60年。它是长江流域已知等级最高、遗迹最丰富的商代前期遗址,距今已有约3500年历史。遗址包括宫城区、李家嘴、杨家湾、杨家嘴、王家嘴等多个地点,总面积为3.95平方公里,出土了大玉戈、青铜大圆鼎、青铜钺、绿松石镶金片饰件等3000余件精美文物。

在1974年冬考古学者邹衡等来到盘龙城遗址整理文物时,“盘龙城出土的早商铜器数量已经超过了郑州……像这样的宫殿遗址在全国也不多,郑州发现的宫殿遗址也没有如此完整。”

1988年,盘龙城遗址被国务院公布为全国重点文物保护单位,2017年被列入第三批国家考古遗址公园名单,并于2021年入选中国“百年百大考古发现”。

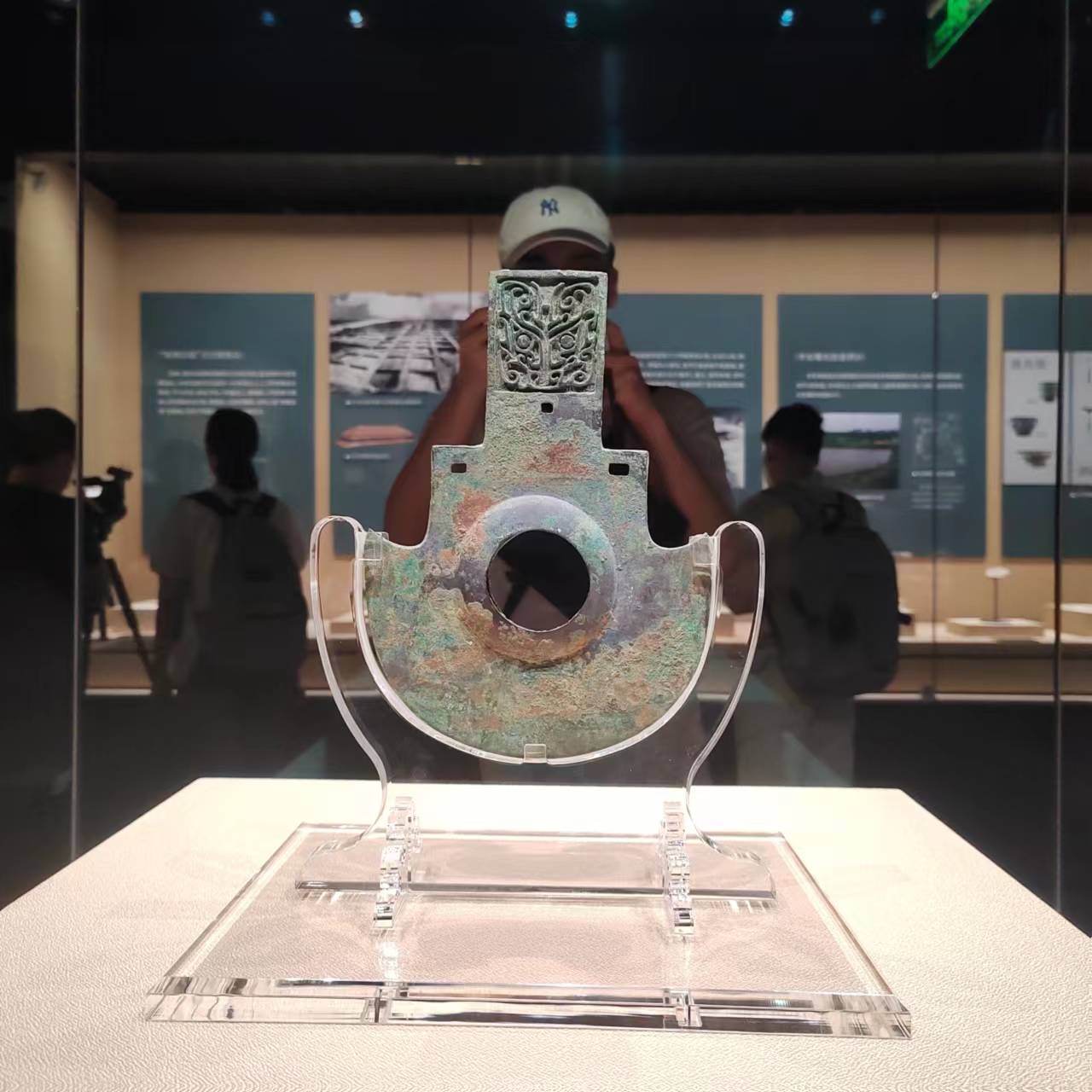

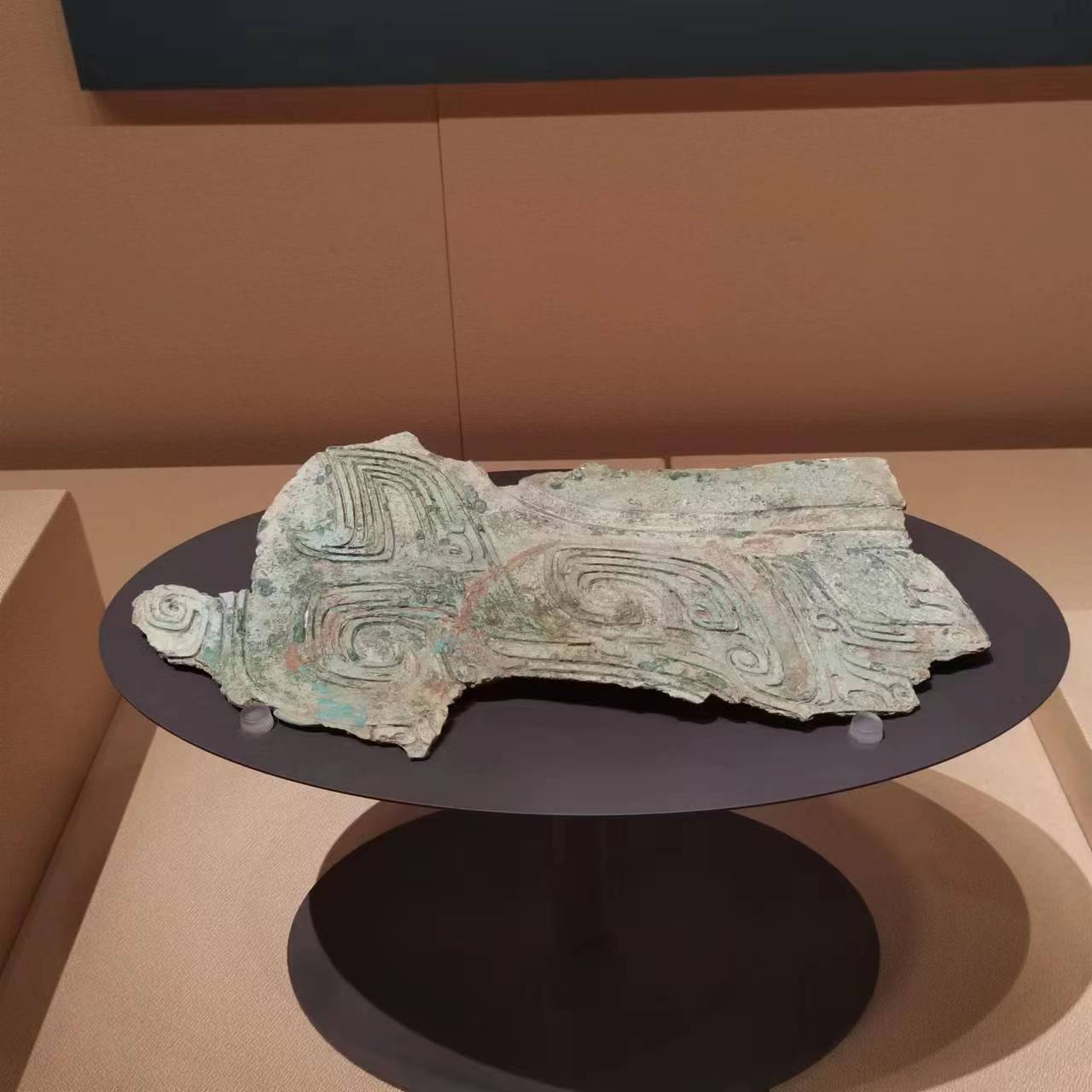

南越王博物院的此次展览共展出205件(套)精美文物,分为涛起城池、卓卓商邑、古粤文明三大部分,勾勒出盘龙城从兴盛到衰落三百年的历史脉络,向观众展现了一幅幅盘龙城的城邑生活、兵戎祭祀、劳动生产的宏伟画卷。展览中展出的杨家湾铜钺、兽面纹铜斝、兽面纹牌形器、玉璇玑等,都是难得一见的珍品。

铜钺

兽面纹牌形器

玉璇玑

创造比肩中原的青铜文明

1963年,中国科学院考古研究所长江工作队首次对盘龙城遗址楼子湾进行科学发掘,出土有鼎、斝、爵、觚等青铜礼器,明确了盘龙城青铜器与郑州地区发现的早商青铜器的一致性。1974年,北京大学、湖北省博物馆联合对盘龙城遗址进行首次大规模考古发掘,最终确定城址年代为商代二里岗时期,距今约3500年到3200年,属于商代早期和中期间。城内发现发掘的两座大型宫殿基址被认为具有古代中国“前朝后寝”的宫殿布局的开创地位。

随着此后多次考古发掘的进行,盘龙城遗址的年代跨度、遗址布局、文化性质基本明晰。遗址出土了大量反映高等级人群活动的精美遗物,如青铜器、玉器等,说明了商王朝对南方区域的影响和控制,反映出盘龙城在商代时期长江中游地区的突出地位。

根据考古发掘可知,盘龙城经历了小规模聚落兴起期,修筑城垣、宫殿及大量制作青铜器的繁盛期,以及随着人口增加、文化范围进一步扩大的发展期。盘龙城的中心区也相应地在不同阶段经历了从王家嘴到宫城区再到杨家湾的变化。

盘龙城遗址出土了类型丰富的食器与酒器,体现了先民们多样的饮食种类与先进的烹饪手法。大量本地制作铸造的玉石器、青铜器、陶器与原始瓷器,都体现着盘龙城先进、灿烂的物质文明。

玉在商王朝是重要的礼仪器,盘龙城玉器兼具祭祀礼神、象征身份等级、充当货币财富及装饰美观等多种功能。本次展览展出了象征高级贵族权力的大玉戈,是商王朝的礼制性因素影响盘龙城邑的外化。

玉戈

近年来,考古工作者在盘龙城发现了大量铸铜相关的遗迹和遗物,证明了盘龙城有独立生产青铜器的能力,且表现出较高的冶铸水平。同时率先进入金属兵器时代。遗址出土青铜器中,约三分之一为兵器。整个盘龙城文化,具有强烈的军事色彩。盘龙城当地的青铜器铸造工艺更是影响了中原,推动了殷墟青铜器的高度繁荣。

精美的青铜器

盘龙城在三百多年的繁荣与发展中,创造出了比肩中原的青铜文明。有领玉璧、绿松石镶金饰件和青铜大圆鼎在造型纹饰和铸造工艺上都与黄河流域的中原文化基本一致,证明盘龙城与中原文化处于完全统一的系统中,是中原文化发展的延续,为中国青铜文明高峰期的到来,奠定了坚实基础。

展现华夏文明南渐古粤的线索

盘龙城作为夏商王朝时期长江中游之重镇,对于广大的南方地区融入以夏商为中心的华夏文明系统,起到了举足轻重的作用。自盘龙城起,商王朝不断向南开拓疆土,其文化也逐渐辐射至南中国地区。

璋、戈、有领(璧)环是中原礼制文化的代表文物,从长江流域到岭南地区都出土了不少受中原商文化影响的礼器,反映了华夏文明强大的穿透力。此次展品中有普宁、珠海、新会出土的玉石器,是黄河流域、长江流域商文化南渐并与岭南文化融合的历史见证,让观众能够更直观感受到夏商玉礼文化因素对华南的浸润。同时,展览更带来了广州黄埔竹园岭遗址的多件新出土石器,这些石器也经环珠江口地区渐次传递到东南亚地区,显示出环珠江口在文化交融与传播上的区位优势。

新石器时代晚期以来,在江浙、闽南、广东等沿海地区的越人居住地出现了印纹陶,其中岭南地区印纹硬陶、原始瓷的技术领先,制造技艺成熟。作为岭南土著文化的类虎头埔遗存,在广东地区大范围涌现,其以几何图案印纹硬陶和矮圈足器为鲜明特征,在岭南石器时代的尾声铺垫了青铜时代揭幕前悠扬的序章。

文/广州日报·新花城记者 卜松竹 通讯员 黄巧好

图/广州日报·新花城记者 王维宣

广州日报·新花城编辑 李亚妮