一个大雪之夜,坐落在秦岭大山深处的北斗镇北斗村,一棵长在两家地畔子中间的百年老树被偷,旋即引发数个人物之间的矛盾冲突……

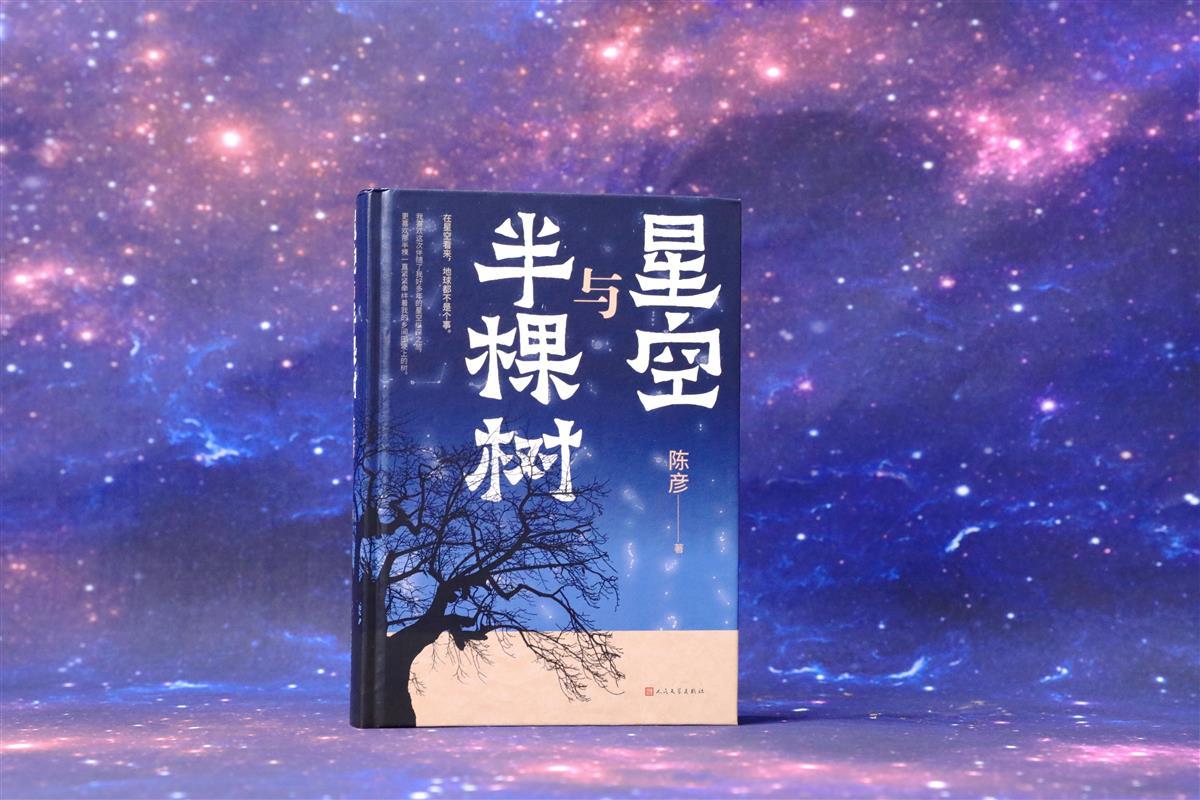

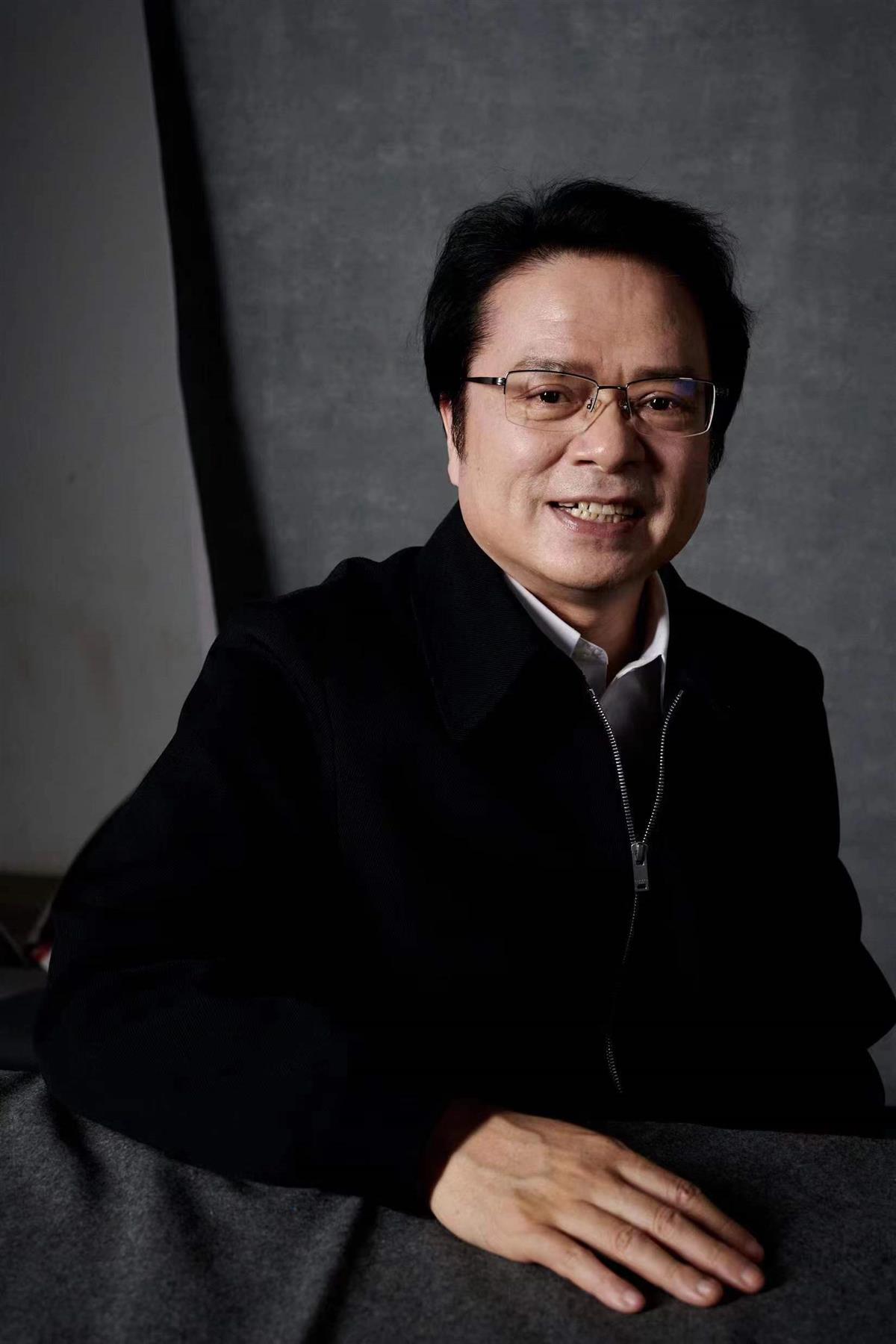

2023年6月,陈彦最新长篇小说《星空与半棵树》由人民文学出版社出版。这是陈彦历时八年、几易其稿后推出的心血之作。看过陈彦作品的读者都知道,他善于捕捉和表现基层普通人生活,用细针密线把故事讲得丝丝入扣。这部新作可以看到一位小说家在成熟时期的魅力。

陈彦“舞台三部曲”(《装台》《主角》《喜剧》)出版后影响很好,很多人希望他继续顺着这个路子写下去。陈彦自己倒没有更多考虑与“舞台”的关联度,因为他认为“舞台永远是一个平台,无非是提供人表演的场所。”

“一位真诚活着的普通人命运交响曲”

在小说《星空与半棵树》中,主角安北斗是一个有着崇高理想的人物,他的爱好是背着观测仪器,去山间观测星空。尚未被灯光侵染的北斗村,夜晚的星空总是格外清晰,吸引着他在业余时间去观测。他的日常工作是监视或者跟踪温如风,然后将剩余的夜晚时间扑到望远镜上观测遥远的星球。深邃神秘的星空中有银河系、流星雨、黑洞、太阳风暴、光年、冥王星、海王星、柯伊伯带……

缠绕在“星空”与“半棵树”上的人与自然的紧张关系在此时渐渐舒展开了,开始沿着具有整体性的生态观念向未来延伸,社会生态与自然生态的触角相互勾连,带领人类重新思考“自然”的命运。

在眺望星空与关怀大地的过程中,陈彦始终关注的是处在当下时代、当前社会中的普通人的生存问题。这部长篇小说,细描了星空与大地之间的众生百态,它不是任何一位具体人物的英雄颂诗,它是属于每一位择善固执、真诚活着的普通人的命运交响曲。

延续多年的星空探寻之旅

在创作谈中,陈彦详细透露了这部小说灵感的来源,尤其是伴随他多年的星空探寻之旅。

到城市生活、工作后,陈彦被星空专题片里画面优美、奥妙无穷的太空所吸引,并开始对相关阅读题材产生浓厚兴趣,“从卡尔萨根的《宇宙》、霍金的《时间简史》、布莱森的《万物简史》等书中,甚至得到了比一些社会学家纵论社会演进规律更深刻的洞见。他们将人类的生死存亡、宗教、哲学、历史、科学、经济、技术、战争、病毒、进化,统摄在天体的照妖镜下,一一辨析着我们认识自己、改造世界的可行性。随着网络阅读的勃兴,我停掉了所有订阅的刊物,却始终保留着《天文爱好者》杂志,甚至还买了一台天文望远镜,架在阳台上,不时向天空扫射一二。偶尔也会去天文台看一看。朋友里也多了几位天文学家。我想拜访那位要求我们数星星的老师,可人已作古。我就想‘复活’他的形象。因为乡村总有那么一些人,让我们看到在逼窄环境中尚存一种深广与辽阔的胸襟与眼神。他手提的老马灯,有时真能照亮一个山村。小说的一个特殊人物——民办教师草泽明就出场了。他有两个学生,其中一个,就是背着一部上大学时购买的漆皮斑驳的二手望远镜,一次次奔波在路上的安北斗。他老想仰望星空,可脚下要处理的却偏偏只是半棵树的事。”

对话陈彦

关于新书:

“有字书”与“无字书”学习过程

广州日报: 您荣获茅盾文学奖的长篇《主角》是典型的现实主义之作,最新出版的长篇《星空与半棵树》被认为是现实主义、浪漫主义、生态主义和荒诞主义多重合奏的磅礴交响史诗。创作这部作品的缘起是什么?

陈彦:缘起于乡村的记忆、回望。《星空与半棵树》总体仍是现实主义基调,但在叙述过程中由于涉及星空与自然界的东西比较多,尤其是儿时对乡村动植物的认识,以及长辈关于自然界的很多解释,比如说猫头鹰不是个好鸟,一出现一叫唤准死人等等,就始终有一个自然主义带浪漫主义的概念存在。在现实主义的基点上对生活进行总体性叙述,动物的介入,以及人与人、人与自然、人与动物间的互相凝视、解读、错位,自然会出现荒诞主义的元素。总之是为了更好地讲故事,把故事讲得有趣些、引人入胜些,从而表达出我想书写的那个意思,那群人,那个乡村、小镇、县城、省城,或更宽阔而细密的世界。

广州日报:《星空与半棵树》在“舞台三部曲”《装台》《主角》《喜剧》之前就已经完成初稿,历时八年、九易其稿,能否给广州日报的读者谈谈这部作品的诞生的过程?

陈彦:我从十七八岁开始创作,其实始终没有间断过。发表、演出、拍摄了不少作品,也有一些束之高阁着。有些写一写,还就真写不下去。有些写出来了,却没发表、演出、拍摄。还有一些写成半成品了,觉得写不下去,就放下了。

比如《星空与半棵树》,起头很早,写一写找不到路径了,搞不清费这么大神,写出来的意义是什么。作为写作者,我始终认为生活是第一位的。对于乡村生活、县城生活、省城生活我都不缺乏。但由生活到艺术,就是个大难题。如果不在生活的基础上去追求艺术的真实,那也就没有文学艺术存在的必要了。比如我们身边发生的一件事,如果仅仅如实去讲,可能就是一个单向度的故事而已,一旦进行了艺术加工,就会出现多重意义。司马迁就是这样写史记的,有很多东西值得我们学习。庄子讲了很多生动而有趣的故事,也是因为进行了艺术加工,而让“运斤成风”“庖丁解牛”“呆若木鸡”这样一些生活中可能真有其事的人与事,突然有了哲学寓言层面的多重价值指向。《星空与半棵树》的写作过程中,也是一种向“有字书”与“无字书”学习过程。

广州日报:新书围绕星空与半棵树两条脉络,在宇宙尺度下对中国基层社会细水微澜的全景式书写。您说对山村最深刻的记忆就是星空,小说人物中有身边熟悉的原型人物吗?

陈彦:我小时候生活过的五个乡镇,夜晚都能看见“扣在头顶”的星空。老师也让晚上数数星星,别老盯着脚下的分分钱,也叫“钢镚”。我父亲是乡镇公务员,母亲是教师,他们带着我在儿童和少年时期,走了一个乡镇又一个乡镇,让我对乡村记忆犹新。当然,这部小说书写的已不是那个时期的乡村,但我始终与那块土地保持着密切的联系。不仅有亲戚、朋友,也会每年都回去一两次,过去在省城工作,回去更多些。我印象中,那时乡镇机关的院子里,都摆着乒乓球案子和象棋摊子,有时他们正打着乒乓球或下着象棋,说一声哪个村失火了、或遭了“滚坡水”,几乎都是拼着命的就蜂拥出门了,有时一成几天回不来。我经常看到处理的事,也大多鸡毛蒜皮,不是地畔子的事,就是鸡丢了、猪丢了的事。但在那时的乡民,就是大事。我印象中有一个喜欢写作的人,老是星空啊大地呀的吟他自己创作的诗,几乎就被人当了“脑子有毛病”的人。总之,小说中的人与事,都不是实有的人与事,地域、人物、事件都是虚构的,这是小说的审美本质所决定的。

广州日报:这部小说里有一个特殊的角色——猫头鹰,安排这样一个角色,在创作技巧上而言,您有怎样的想法?

陈彦:我小时候见过不少次猫头鹰,叫声很恐怖,长辈们都说,这不是个好鸟,一叫唤准死人。死人的事,是经常发生的。生老病死是常态。可如果与一种自然界的动物联系起来,哪怕半月、一月、甚至几个月死一个人,猫头鹰都难逃干系。因此,我对这个动物就有非常深刻的印象。小说中让他担当了一个村庄预警的角色,突然发现很多叙述就有了更加丰富的意味。

关于戏剧与小说创作:

不主张把文学戏剧分得太开

广州日报:《星空与半棵树》被认为是您作为小说家在成熟时期的作品,散发巨大魅力,您自己怎么看这部新鲜出炉的长篇,出版后是否还有遗憾再版时,还有想修订的地方吗?

陈彦:我是一个写作者,当然是每一部作品都希望努力写好。至于评论家怎么看,那是他们的判断。我自然很珍重这一部作品。任何写作都会是有遗憾的,电影电视甚至直接被称为遗憾的艺术,无法再修改。而小说和戏剧都是可改的,如果得到了我认为有价值的建议,或自己觉得有必要修改时,就一定会修订的。

广州日报:用小说联结了文学和戏剧,你说写长篇小说是“开河”,写戏剧是“掘井”,这两者对你来说有什么不一样之处?

陈彦:小说和戏剧是彼此成就的关系,在一部世界文学史和中国文学史上,小说和戏剧始终是彼此缠绕、甚至水乳交融的关系。我们四大名著的其中三部,《三国演义》《水浒传》《西游记》的很多故事,最早都是从元杂剧开始的。明清两代的《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》,现当代曹禺、老舍的《雷雨》《茶馆》,也都是文学史的核心组成部分。世界文学史如果没有莎士比亚等剧作家的高峰,也是十分不完整的。因此,我始终不主张把文学戏剧分得太开。所谓戏剧化,很多时候已经成为一种概念。很多戏剧作品对生活流动性与精义的把握,让我们不能不拍案叫绝。我说的长篇小说是开河,那是从长度意义上说的,在开河的长度上,必然有千回百转的望不见底的深潭。而戏剧由于受舞台“三堵墙”的限制,以及现场观剧的时间“卡点”,让它必须做“压缩饼干”。好的戏剧,你不能容忍一句多余话。第一场挂在墙上的那把枪,如果第三场还没放响,那就是多余的道具,必须拿掉,这就是戏剧的纯粹性。如果说那叫戏剧化,也可以叫戏剧化吧,小说如果能追求到如此的精纯度,又有何不可呢。我在读博尔赫斯的时候,倒是常有读戏剧的感觉,故事真干净,提纯真精粹。我受益戏剧居多,因此老对一些学写小说的年轻朋友讲,多看看戏,那是民间与庙堂共同煨炙的“干货”,对你写小说的结构和语言可能有好处。我在长篇小说《装台》《主角》《喜剧》当中,多在探索这两种艺术样式的不同点与共同点。我个人以为不同在于,小说具有更广阔的描写空间与自由驰骋的张力,而戏剧让你在广阔中寻求向内的“炙烤”与“坐化”。

文/广州日报·新花城记者:吴波

图/广州日报·新花城记者 :吴波

视频/广州日报·新花城记者: 吴波

广州日报·新花城编辑: 张素芹