2023年6月9日是南越文王墓发现发掘40周年的纪念日,当日,位于南越王博物院王墓展区内的西汉南越国史研究中心正式揭牌。

南越王博物院相关负责人介绍,研究中心是南越王博物院的重要组成部分,与古墓保护区、陈列展览区、配套服务区以及文物仓库区一同构成了有机统一的王墓展区建筑群。研究中心总建筑面积3315平方米,内设藏品保护综合实验室、图书资料库房与阅览室、教育体验空间、学术报告厅等功能空间。中心落成后,将推动对秦汉历史、南越国史、岭南文化、海丝文化等相关领域研究;提升文物保护修复技术水平;满足两馆合并队伍扩大后办公空间需要;通过教育活动、图书阅览等活动与公众共享文化设施建设成果。

历时九年终落成 王墓展区“五大拼图”齐了

40年前的今天,象岗山上古墓重现人间,依托于南越文王墓,一个建在原址上的博物馆拔地而起。1988年,综合陈列楼竣工,博物馆对外开放;1993年,随着主体陈列楼的落成,博物馆全面建成揭幕;时隔30年,博物馆重要组成建筑——西汉南越国史研究中心揭牌开放。

据介绍,遵循建筑设计大师莫伯治先生一贯倡导的尊重历史、尊重环境的设计原则,王墓展区的规划设计以古墓为中心,根据规划分为古墓保护区、陈列展览区、配套服务区、文物仓库区和西汉南越国史研究中心五大部分,其中四大区域已投入使用多年,西汉南越国史研究中心则是亟待补充的重要设施。2001年,联合国教科文组织主管历史文化遗产的亨利博士来馆视察时明确指出:南越王墓价值很高,但其周边环境必须进行改造,恢复历史风貌。为满足博物馆进一步发展需求和申报世界文化遗产,上级部门决定实施此项目并改造周边环境,恢复历史风貌。

在这一理念指导下,西汉南越国史研究中心整体设计参考象岗山五六十年代地形地貌资料,在新建建筑上覆土绿化,恢复象岗山山体风貌。研究中心为半地下建筑,采用中国传统四合院平面布局,建筑环绕中庭设置,共设三层,并预留停车场用地;建筑外观主要采用红砂岩装饰,设计有光棚,与原有建筑建筑风格协调一致。屋面植草和树木,利用高差可与陵墓保护区绿化连成一体。

西汉南越国史研究中心自2014年开工,共历时9年建成。随着研究中心的正式使用,南越王博物院王墓展区的第五块“拼图”正式拼好,五大功能区域日臻完善。

南越王博物院还将于6月9日晚举办“博物馆奇妙夜之梦回南越”夜场活动。活动邀请了200名汉服爱好者身着古代服饰,一同进入南越国的“梦幻世界”:感受古国的礼仪与风情,邂逅文物精灵、完成互动闯关任务,体验烧烤、投壶、编钟歌舞等特色活动。“博物馆奇妙夜之梦回南越”夜场活动主打沉浸式古风体验。

研究中心“三室一厅”,打造多元研究空间

记者了解到,西汉南越国史研究中心着力打造面向公众的藏品保护综合实验室、图书资料库房与阅览室、教育体验空间和学术报告厅等多元历史研究空间。记者在现场看到,揭牌仪式当天,这些空间分别举办了丰富多样的公众体验活动。

藏品保护综合实验室位于研究中心二楼,建筑面积297平方米,设有摄影绘图室、科学分析室、综合分析室、修复室、小型金库、设备间等几个主要功能空间。其中,修复室旨在对金属、陶瓷、石质、纺织品、纸张书画、壁画和漆木器等7类文物进行保护修复操作。在投入使用后,实验室双线并进:一是开展文物保护修复、预防性保护以及文物研究分析;二是开展造纸、草木染、灯工玻璃的手工艺工作坊和策展、保管、修复等主题研学活动。

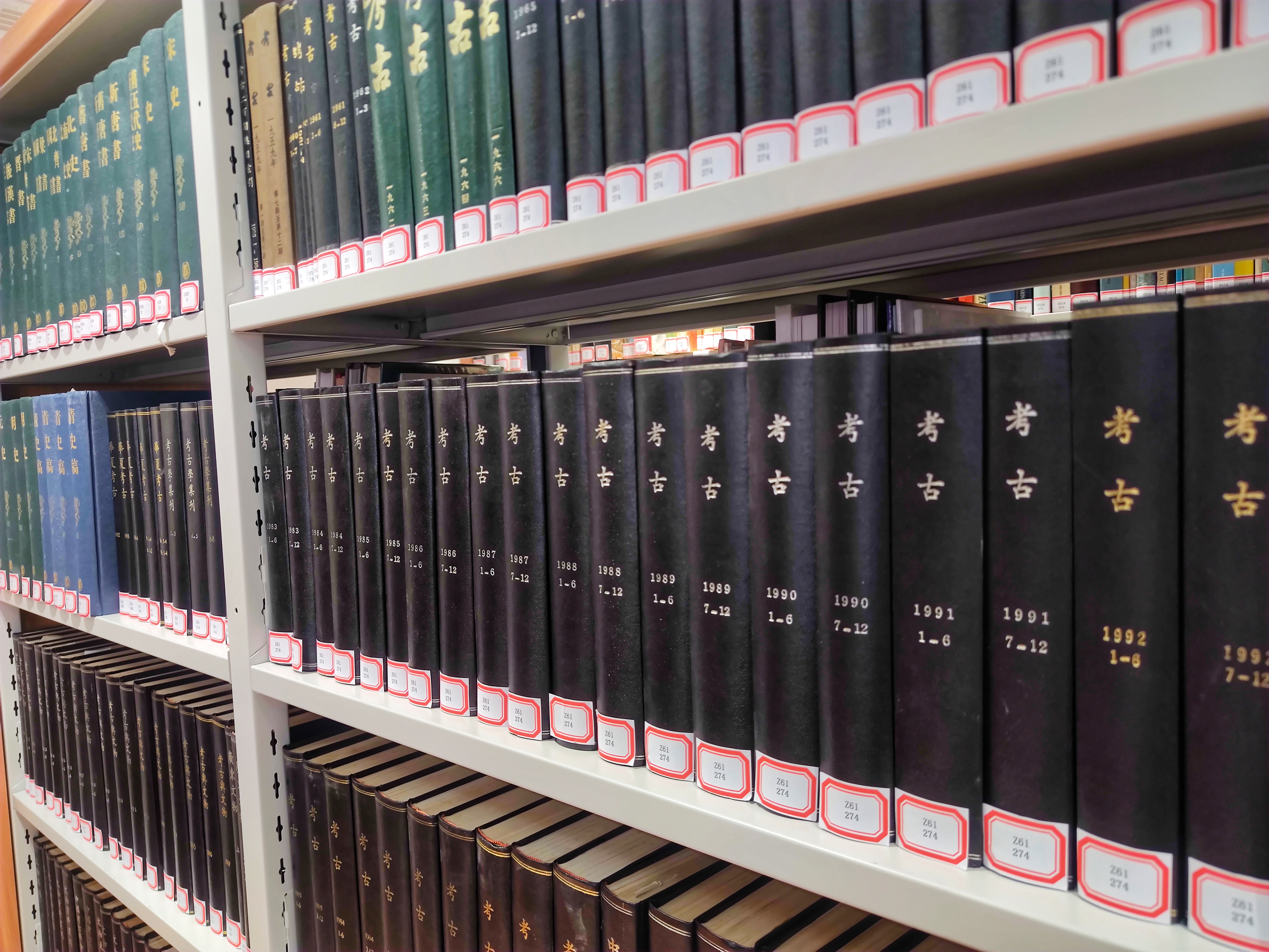

南越王博物院(西汉南越国史研究中心)致力于建设“具有岭南特色的文博图书馆”,重点拓展《广州大典》、文博专家专藏等专题资料服务,目前已形成一定规模的文博专家赠书书库,总数达两万七千多册。图书资料库房与阅览室(简称图书室)设于研究中心二楼,由阅览区、藏书区、办公区组成。其中阅览区陈列《广州大典》,所有书刊实行开架阅览;藏书区为文博专家黄展岳先生、麦英豪先生、林业强先生、曾骐先生赠书文献存放地,所藏文献资源包括图书、期刊等,藏书区书刊实行半开架阅览。6月9日,图书室首次对外开放。

为助力“海丝”申报世界文化遗产工作,南越王博物院在研究中心三楼精心打造“消失的银盒——海丝主题体验空间”。该空间结合当下青少年喜欢的“剧本杀”精心策划主题体验活动,设置了海丝科普区、银盒展示区以及珍宝区。6月9日当天,第一批体验者在了解海丝文化和银盒特点的基础上,以“寻找消失的银盒”为故事主线,通过“闻香识别”“外来物品比划猜”“寻踪识影”等闯关活动,赢得线索,进而推理、解密“消失的银盒”。

学术报告厅占地面积为147平方米,在音响、视频、投影等设备上进行了完备的配置。当天,学术报告厅迎来第一场学术讲座,著名学者魏峻先生进行了《涨海声中万国商——宋代海上丝绸之路考古》主题分享,港口、沉船、货物和商人等视角呈现宋代海洋贸易的状况。

文/广州日报·新花城记者卜松竹 通讯员黄巧好

图/广州日报·新花城记者王维宣

视频/广州日报·新花城记者王维宣

广州日报·新花城编辑 刘丽琴