5月24日下午,广州市越秀区文德路小学的师生们上了一堂特别的“非遗课”——中国工艺美术大师、国家级景泰蓝非遗传承人钟连盛为师生们带来了大师课《传统文化中华之魂,非遗彰显文化自信》,让学生们感受到了非遗之美,也感受到了工匠精神。

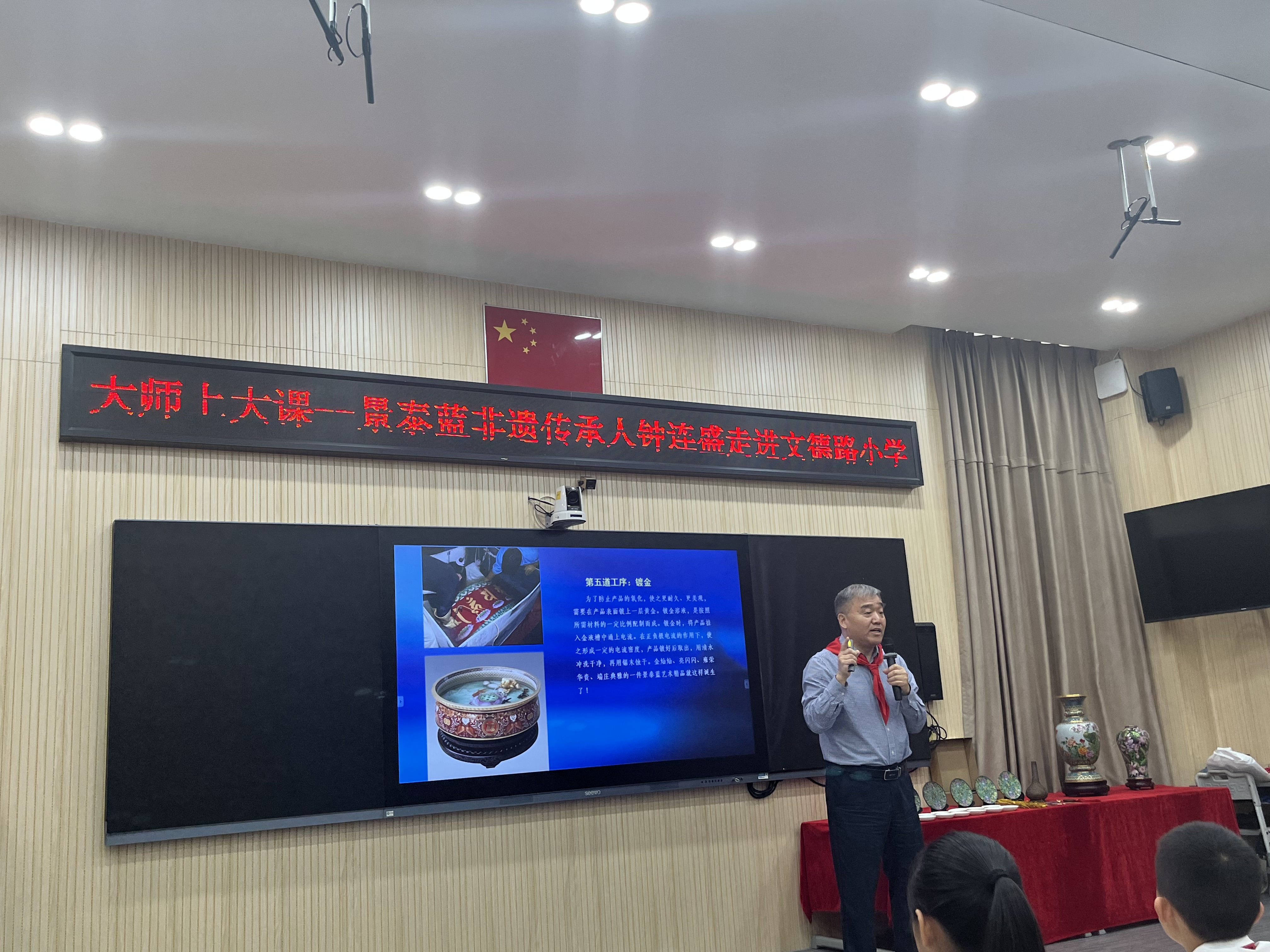

钟连盛为文德路小学的学生们上课

“国宝级”大师为孩子们讲述国宝背后的故事

钟连盛在大师课中介绍说,铜胎掐丝珐琅又称“景泰蓝”,是中华民族优秀独特的传统技艺。泰蓝,学名铜胎掐丝珐琅,其技艺是用铜作胎,将细铜丝轧扁后以手工制成各种图案,掐、粘、焊在胎体上,再施珐琅釉料,经过烧制、磨光、镀金等多道工序最后制作出成品。明清两代,皇宫内分别设有御用监和造办处,管理专为皇家服务的珐琅作坊,在此期间,景泰蓝技艺从成熟走向辉煌。新中国成立以后,景泰蓝获得了更大的发展。

2006年,景泰蓝制作技艺入选首批国家级非物质文化遗产名录,社会各界对这门传统工艺重新燃起了兴趣。钟连盛所在的北京珐琅厂很好地把握了这一机会,将自己打造成非物质文化遗产项目传承基地,如今这里每天都接待众多国内外宾客参观,在让宾客了解这一传统工艺的同时,其品牌知名度也越来越高。

中国工艺美术大师、国家级非遗景泰蓝制作技艺代表性项目传承人钟连盛,他的作品也代表了当代景泰蓝技艺的最高水准,屡获赞誉与大奖。他受老师钱美华大师的影响深远,钱美华大师的一言一行都在诠释“工匠精神”的魅力,那就是“择一事,终一生”。而钟连盛也践行着这样的理念。钟连盛用作品传承着景泰蓝工艺。以他的代表作“荷梦”系列为例,器型简洁、流畅、现代,并采用成套装饰的方法,风格统一又富有变化,表现了似梦中拨开水纹,悠然的野鸭在荷中亲密而行,这一夕阳下荷塘恬淡、舒适。为了烘托浪漫的情调,表现平和的湖面和灵动的水波,他反复实验了很多次,最终探索出一种新的“大面积无丝润色工艺”,使景泰蓝有了更丰富的表现手法,也成为现代景泰蓝工艺的创新。

在大师课上,钟连盛说,每一件“国宝”背后都是工匠们心血和智慧的结晶。“你们猜猜这样一套马车景泰蓝需要多长时间?”钟连盛问现场的孩子们。“一年”,有学生回答。“是的,这样一件大型异型景泰蓝作品,需要几十名工匠精心制作一年多时间。”钟连盛说。

钟连盛说,景泰蓝的作品中有一部分灵感来自中国传统的吉祥文化,吉祥文化是当人们追求,景泰蓝正是很好的载体。所以,大家会看到景泰蓝的很多作品都有吉祥的寓意。

钟连盛和学生们合照

传统文化进校园 彰显文化自信

近年来,文德路小学非常重视中华优秀传统文化进校园,从两年前开始,文德路小学便引入了掐丝珐琅手工制作课程作为学生们的选修课,这门选修课在学校受到了学生们的热烈欢迎。为了让传统文化课更见实效,学校不仅安排了专门的选修课,还积极“请进来”,让来自校外的工艺大师作为校外导师为学生们授课。请钟连盛大师为学生们上大课,就是学校“请进来”的重要举措。在当天的大师课结束后,文德路小学的学生们也抓紧机会,向大师“取经”。

“珐琅艺术品的分类是怎么样的?”“随着科技的进步,景泰蓝的制作工艺会有新变化吗?制作技法会不会有变化?”“你40多年间创作出这么多作品,哪件作品让您印象最深刻?”此起彼伏的提问声中,怀揣好奇心的同学们做足了功课,踊跃地向非遗大师“取经”。钟连盛说,从业40多年来创作的作品有多少个自己也记不太清楚,要说最喜欢的是哪一个也很难,因为每一个作品都凝聚着自己的心血,“手心手背都是肉”,如果非要挑选一组自己喜欢的作品,那么,“荷梦”系列作品是他比较中意的。

在活动现场,钟连盛大师还为文德路小学四5班学生“弘文中队”授旗,学生们还将自己制作的掐丝珐琅作品赠送给钟连盛,向他表达敬意。孩子们对非遗项目的热情超乎想象,活动结束后,孩子们还围着钟连盛,向他请教。钟连盛在现场勉励孩子们,每个时代都有属于那个时代独有的艺术风貌和时代特点,景泰蓝艺术从业者只有真正全情投入、不断学习、融合创新,才能将中华民族优秀的传统文化不断发扬光大,将这门中华民族的绝艺传承下去,如今已不是一个“酒香不怕巷子深”的时代,需要更多的传播和教育才能让景泰蓝艺术薪火相传。

文德路小学党总支吕恒在欢迎致辞中表示,景泰蓝是中国传统文化中的“传家宝”,也可以说是中国有传统文化意义、重要的工艺品之一,在中国传统工艺中占据着独特的地位。近年来,文德路小学将优秀传统文化融进校园文化,将优秀传统文化融进课程,将优秀传统文化融进活动,让学生们在“润物细无声”中感受到中华优秀传统文化的魅力。

文德路小学副校长詹凯宁也告诉记者,掐丝珐琅课程进入校园,对培养孩子对传统文化的兴趣以及传承这门中华优秀传统文化,都有很大的帮助,通过对掐丝珐蓝工艺的学习,让学生们学习了传统文化知识,体验了工匠精神,感受了匠心情怀。下一步,学校将持续组织学生作品展示、现场技能体验等系列活动,激发学生热爱中华优秀传统文化。为了让传统文化课更见实效,学校以每周2节的频率在全校范围内推广中华传统文化选修课,课程包括唐诗宋词、音乐美术、建筑艺术、书法、戏剧等,覆盖小学各年级各学段。学校基于“广府文化发源地”的传统文化优势,开设经典诵读等国学文化课程,充分发挥文德路书画街的资源优势,开设棋类、书法、国画等课后素养课程;依托教师传统文化素养,开设“剪纸社”“书法社”“扇面画社”、掐丝珐琅小组、粤语童谣小队等非遗文化课程,将中华优秀传统文化通过传统绘画、剪纸、泥塑、掐丝等工艺,在动手实践中,切身体验艺术作品蕴含的传统文化寓意,蕴含的历史故事和艺术作品表达的传统价值观念。此外,本次非遗课程还通过现场直播的方式,惠及越秀区中小学校、清远、贵州、四川、香港等姊妹学校,进一步推广中华传统文化,起到“润物无声”的教育效果。

文/广州日报·新花城记者:肖欢欢

图/广州日报·新花城记者:肖欢欢

视频/广州日报·新花城记者:肖欢欢

广州日报·新花城编辑 蔡凌跃