作者 | 南风窗高级记者 施晶晶

用时3年半,河南妮儿姜雨荷把“独木桥”走成了“阳光道”。

2018年,初中毕业的姜雨荷还是个“打工妹”,在工厂流水线上没日没夜劳作。

南下务工半年后,她重回校园,进了河南化工技师学院(下称河南化院)回炉再造——刻板印象里,技工院校里,多是没去上高中的学生,是一群学习跟不上的孩子。

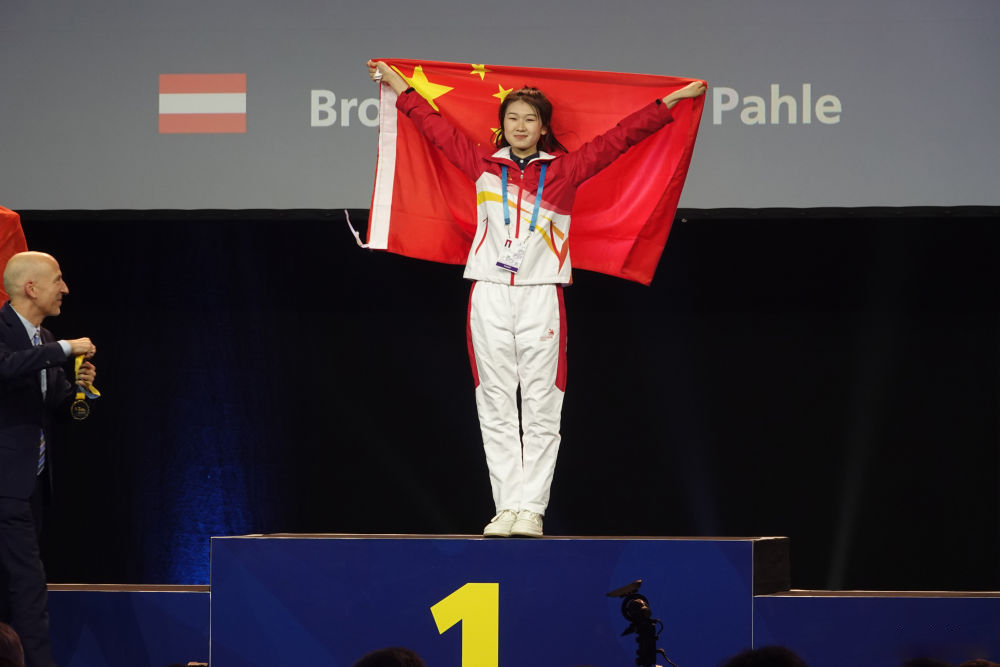

可就是在这所远离高考与内卷的职业学校里,2022年11月,姜雨荷在世界技能大赛上夺金。

在“化学实验室技术”项目上,这个20岁的姑娘,为中国队实现金牌“零”的突破,并由此成为河南化工技师学院最年轻的教师。

姜雨荷世界技能大赛比赛现场

世俗眼光里,农家女、流水线打工人、入读技校,姜雨荷拥有的起点不高。但她用3年半时间,练就一技之长,在国际赛场上将它发挥到极致,终成世界冠军,就此改变了命运。

发生在姜雨荷身上的,不只是关于如何“逆袭”的励志故事。

更准确地说,从她身上,我们能看见一名职校生的成长细节。关于“教育”怎样发生?与此同时,姜雨荷赋予这枚金牌另一重意义:改变命运,安身立命,不只有高考上大学这一条路。

“野孩子”

回忆童年,姜雨荷用“野孩子”来评价自己。

这份野,最早可以追溯到上幼儿园时。

当时她谎称那天是周末,校车不来。小伙伴竟也心照不宣,两人约着一起逃过一次学。

他们躲进了麦田去耍,还在一处坟地睡着了。事情很快败露,几个孩子后来挨了一顿揍。

姜雨荷的父母都是农民,农活繁重,顾不上督促她和两个哥哥。农民家庭出身的孩子,帮忙做家务是他们免不了的义务,而不是体验或锻炼。

现实环境所限,小孩子爱玩的天性,往往很难用好的学习兴趣和习惯约束起来。用姜雨荷的话来描述结果,就是“除了正儿八经在学校的时间,其他时间基本上都不学”。

课堂上,她坐不住,数学课,尤其听不进去。越往后学,跟不上进度的感觉越强烈。

姜雨荷

初一的时候,她试过重新开始,硬着头皮学。起初效果不错,班主任也觉得她是个苗子。

可后来,她和留级的2个同学玩到一起,学习又被放到了一边。为此,班主任打过她手心以示惩戒,可还是不起作用。

初三那年,姜雨荷没有参加中考。她不想去上高中,也觉得自己考不上,何必浪费钱,拿了毕业证就走了。

父母劝她,去读个高职院校。可那时,她对学习只剩厌倦。世界那么大,她想去外面闯荡,就和亲戚一起,坐上了去东莞打工的车。

“我要回去上学”

到了东莞,姜雨荷才发现,这里虽然工厂多,但好一点的岗位,普遍都要求高中及以上学历。为找工作,他们还遇到了不靠谱的中介,险些被骗。

最后,她还是自己去厂区一家家看,才进了一家电子厂,成了工厂流水线上的女工。

上工的时候,她要重复一个固定动作:一手从流水线上抓起五六个手机外壳,另一只手用海绵砂往边角上打磨抛光。10秒左右就得换一把,一天就是十几个小时。

刚开始,姜雨荷觉得自己还能跟上速度。后来她才知道,那条流水线上,几十号人都是和她一样的新手。大家渐渐上手之后,她形容,流水线的速度“快得要命”。

流水线的工作机械且辛苦,工资也十分微薄

头一个星期,干流水线的辛苦,转化成了切身的酸痛,早上醒来,“骨头都跟散了架一样”。一个月下来,工资也只有4千元。

日子久了,她愈发不甘心。

自食其力的新鲜劲儿过了,工厂里的闲聊不再好笑,更多的是“满嘴跑火车”,对她没什么帮助。

流水线上的未来,她一眼就望得到头。大概是像厂里大一些的女孩子一样,半推半就地找个人嫁了,年纪轻轻就生娃——那不是她想要的生活。

“我还这么年轻。”姜雨荷想要重新开始。

体面的工作仍然不好找,而这一次她告诉爸妈:“我要回去上学,学个技术。”

2018年3月,姜雨荷结束了半年的打工行程,进了省属公办的河南化工技师学院,认真学了起来。

姜雨荷的母校河南化工技师学院

兜兜转转,姜雨荷回到了学校,而这也是姜雨荷第二次萌生“我要上学”的想法。

幼儿园那次逃学经历,还有一段插曲。

逃课之后,姜雨荷的父亲没让她去上学,而是带她下地。父亲在地里干农活,她就在旁边待着,看着校车每天从田边路过,“一路唱唱去学校”。

大概一个星期,她就受不了了,告诉父亲:我想上学了。

有些教训,是得吃过苦之后才能得到。

幼时那第一次“我要上学”的念头,姜雨荷没有抓牢,但17岁的姜雨荷,仍然有大把时间,可以重新开始。

唯一的选手

恰当的选择,碰上好的机遇,常常是改变命运的两个必要条件。

来到河南化院,姜雨荷正赶上了好时机。

那年学校刚准备从头培养自己的参赛选手。之所以如此,是因为在这之前,他们发现,半路介入、培养别人家的学生,效果并不理想。

不仅短时间内很难提升选手的实操水平,外校选手和教练之间也缺乏足够的信任,沟通执行多有障碍。他们这才退回到竞赛选拔的起点,把愿意深入学习的学生选拔成立培优班,再从培优班里选苗子。

不同于选拔运动员,他们看的不是骨骼天赋,而是有没有上进心,考查动手能力、心理素质、体能水平。几轮筛选过后,选出了20多名学生,姜雨荷就是其中之一。

姜雨荷(前排左一)在集训基地

集训初期,姜雨荷的成绩排在中游,刚开始学也挺吃力。

化学实验室技术,要用到很多仪器。做化学分析、实验测量、色谱分析,有很多细致的步骤。称量、萃取、分馏、加热,手要快准稳,拿捏好时间,追求精准度。

教练王振峰以“称量”举例,少了0.1克,后续的测量就不准了,称量3次和10次才取到,又有不同。做化学滴定,读数更要精确到0.01毫升……技术含量,就体现在精准度上。

精准是应用的要求。分析检验是科学研究和工农业生产的眼睛。“如果分析错误,可能导致企业生产了好几吨的样品出来都不合格,那是浪费。如果环保检测不准确,原本合格的企业可能就要关闭整改。”王振峰解释,它要求从业者有扎实的理论基础,有更高的技能水平。

比赛时,标准比这更高。一项最基础的任务做一两个小时,再正常不过;一场比赛历时3天,要做十几个小时的实验。

训练既苦又累,就有选手受不住,主动退出,要么就是在月度考核中,被动淘汰。

高强度高标准的实验,对每个参赛学生都是巨大的考验

参赛名额有限,选拔总是残酷的。到了2019年底,校集训队只剩2名选手,姜雨荷占得一席。

1年间,姜雨荷成了后起之秀。“我们后来做过数据,她的考核成绩是往上走的,趋势很明显。”王振峰说。

训练继续,这时仅有的2名选手里,另一个男生也放弃了。他是上一届比赛的选手,相比新人姜雨荷,他的训练时间更长,原本有望成为这一届比赛的主力,但他没能坚持下去。他告诉教练,自己要去找工作。

于是,姜雨荷成了唯一的选手。

坚持还是放弃,这不是一个容易的决定。无论姜雨荷还是那个男生,其实都无法预知坚持的结果是什么,尽头在哪里。只是对“代价”“值不值得”的考量,促使他们做出不同的选择。

“很多时候我觉得我坚持下来,更多的是一种责任心,不允许我放弃。如果我放弃了,谁再去做这件事情。”姜雨荷坦言。

在这个世界上,人们带着不同的目的做事。有的人为利益,有的人为兴趣,而当时的姜雨荷,坚持是为责任。

“特别难熬的时候也想过放弃,但是我也知道我不能,因为我不只代表我自己。”姜雨荷说。

成了唯一,姜雨荷的心里有了奇妙的变化。

教练王振峰看在眼里:“那个男生走了以后,明显感觉到,她更自信了,敢说话敢发表自己的意见。”龚玉印也看到了变化,之后的省赛,她的成绩领先,还能和第二名的选手拉开不小的分差。

这个河南化工技师学院唯一的选手,又拿到中国队在该项目上唯一的参赛名额,去冲击世界技能大赛,最终夺得那唯一的金牌。

“我的教练真的很努力”

夺冠之路,不只是姜雨荷,她的三位教练也全力以赴。

一个人在实验室操作实训的日子里,教练一直都在,给她出考题、做指导。

主教练贺攀科,更是她眼中“无所不知”的人物。

“我问到过他的问题,他没有一个说他不会、他不懂的,再难他都能查资料、找到答案找到结果,然后他给讲得很通透,很明白地教给我。”姜雨荷说。

生活上,哪怕中午做实训到1点多,教练也会等着她,或者帮忙带饭回来。那些难熬的苦训里,教练的陪伴和指导,也收住那些想要放弃的念头,她不是一个人扛下去。

姜雨荷在教练的指导下做实验

“我的教练他们真的很努力。”姜雨荷脱口而出。

我们习以为常的叙事,是通过教练来肯定运动员、赛手如何苦熬坚持,而不是相反,但姜雨荷不经意地点出,外在助力同样重要。

重复训练的辛苦是具体的,如果只看到选手,这份坚持往往流于抽象和神秘。

永动机是不存在的,我们不能指望一个人永远靠内驱力行动,更何况是还没成年的学生。外在的监督和激励是推动力,不可或缺。

对姜雨荷来说,教练的精力、必要的资源就毫无保留地聚焦在她身上。

准备全国赛的时候,三位教练给姜雨荷设计了很多新题,训练她的应变能力。

“出新题的过程我们自己也要去试,确定这个题能做了,再让她做。我们能想到的题目她都做过。”龚玉印说。后来参加世界技能大赛,也是新题型,姜雨荷能更快进入状态。

参加世赛,考题是英文,得先看懂题目,才能操作,而实验报告也要用英语写,这是世赛和国内比赛最明显的区别。

对很多大学生,英语都是块难啃的骨头,更何况是初中毕业的姜雨荷,还是专业英语。

用龚玉印的话来说,刚开始,“她脑袋瓜里也没几个单词”。那个最后退出的男生,部分也因为啃不下英语而放弃,但姜雨荷做到了。

当时,三位教练一起教她专业英语。

为更早适应世赛,教练早早把之前出的题,翻译成英文,让姜雨荷去做;再把出现频率高的词汇摘出来,让她去记。

教练甚至想着在日常训练里,就和姜雨荷用英文交流,可做起来太难了。“你让我看我都能看懂,写也没问题,让我们说,我们也有障碍。”龚玉印笑道。

后来,正好学校竞赛办有老师留学归来,就请她来教姜雨荷口语,从认识26个字母、学音标开始,从头学起。

姜雨荷在翻译教师的指导和自己的勤学苦练下,英文水平得到了快速的提升

当然,更多时候,还得靠姜雨荷自己。英语是座大山,搬走它,没有捷径,要像愚公一样,一词一句记,一步一脚印。世界技能大赛特别赛上,她提交的英文实验报告长达11页。当时,姜雨荷还看见,英文是母语的外国选手,向她竖起了大拇指。

此外,学校又办邀请赛,和其他省份的集训队交流,是考虑到姜雨荷“自己一个人练,太无聊了”。没比赛了,教练又把姜雨荷送去学校的合作单位上岗实习,在岗位上体验更真实的工作状态。

这些用心安排的训练方法,让姜雨荷明白,自己该往哪里使劲儿。

是训练,更是教育

培养姜雨荷,学校倾斜了很多资源,但这份聚焦是纯粹的。

龚玉印说,从一开始,他们没想过要用一届的时间,就把奖牌选手培养出来,当时他们想的只是“放长线”“先打基础”“摸着石头过河”,然后姜雨荷出现了。

终点处的奖牌意味着什么呢?

龚玉印说:“追逐奖牌,从老师上来讲,是一个小目标,我们要去把它征服。对于学生来讲,就像爬山,爬上去的过程,比起在教室里的学生,会学到更多的东西。”

奖牌是目标,比奖牌更重要的是向上攀爬的过程

回头去看,这些过程细节颇显可贵,它让姜雨荷和教练的关系,不只停留在技术层面的“训练”。比赛虽是目标,但培养的过程,回归了“教育”。

在这个过程里,有传统的题海战术,但另一边,在技工学校的大环境当中,他们通过选拔营造出带有“精英教育”色彩的局部气候:它要求更高、覆盖的学生数量很少,但资源丰富、个性化和目的性都更明确。

“但是你反观这个体系确实有它的好处,一个人能经历层层的选拔,她的个人能力、心理素质会由量变到质变。”王振峰引我去看,和在训的学妹站在一起,年龄相仿的姜雨荷,显然更像个老师。

省队集训的时候,她能意识到“我不比别人差”,也能发现别人的长处,把人家哄得很开心,跟着一块学习。

姜雨荷更自信了,是王振峰和龚玉印几次提到的一个变化,而不自信,是很多技校生的共性,或者说创伤。

对姜雨荷,自信也不是偶然出现的,而是一点点被唤醒的。

姜雨荷指导学妹做实验

起初,姜雨荷还不会解一元一次方程,但王振峰从头教起,发现她一点就透。

教练就夸她,而信心就是在无数被鼓励、被认可的瞬间里,强化出来的。在比赛中赢得名次,是更显著的认可。

持续积极的反馈,也会让她相信,只要花点心思,踮脚够一够,就能摘到金苹果。

改变命运,是诸多契机的组合,有时它毫不起眼,却有力地推波助澜。

有人问过姜雨荷,当初为什么愿意进河南化院的培优班?这个姑娘其实想得极其简单,培优班管饭,“我就奔那顿饭去”——这是姜雨荷真实又可爱的一面。

但后来就不一样了。

“学校花这么大精力,三个老师培养一个,她确实也觉得这是一个很好的机会,她自己会花心思,后边就能明显感觉到她进步很快。”王振峰说。

姜雨荷

金牌之外,过去十多年间,也许从未有人如此细致、持续地关注她、指导她、鼓励她、认可她。

命运转向的起点,是她在17岁那年做出了一个选择:我要回去上学,我要学技术。

这个20岁的河南姑娘让我们看见,即便处在一个不高的起点,绕了点远路,但融入一个适合她的教育环境,仍然可以在多年之后,改写这一切。

编辑 | 向由

值班编辑 | 吴擎

排版 | 茜雯