是什么样的风景画可以成为中国的外销艺术品?

又是怎样的风景画才能成为18-19世纪中西方世界艺术的焦点?

看看中国外销画家们热衷于哪些风景……

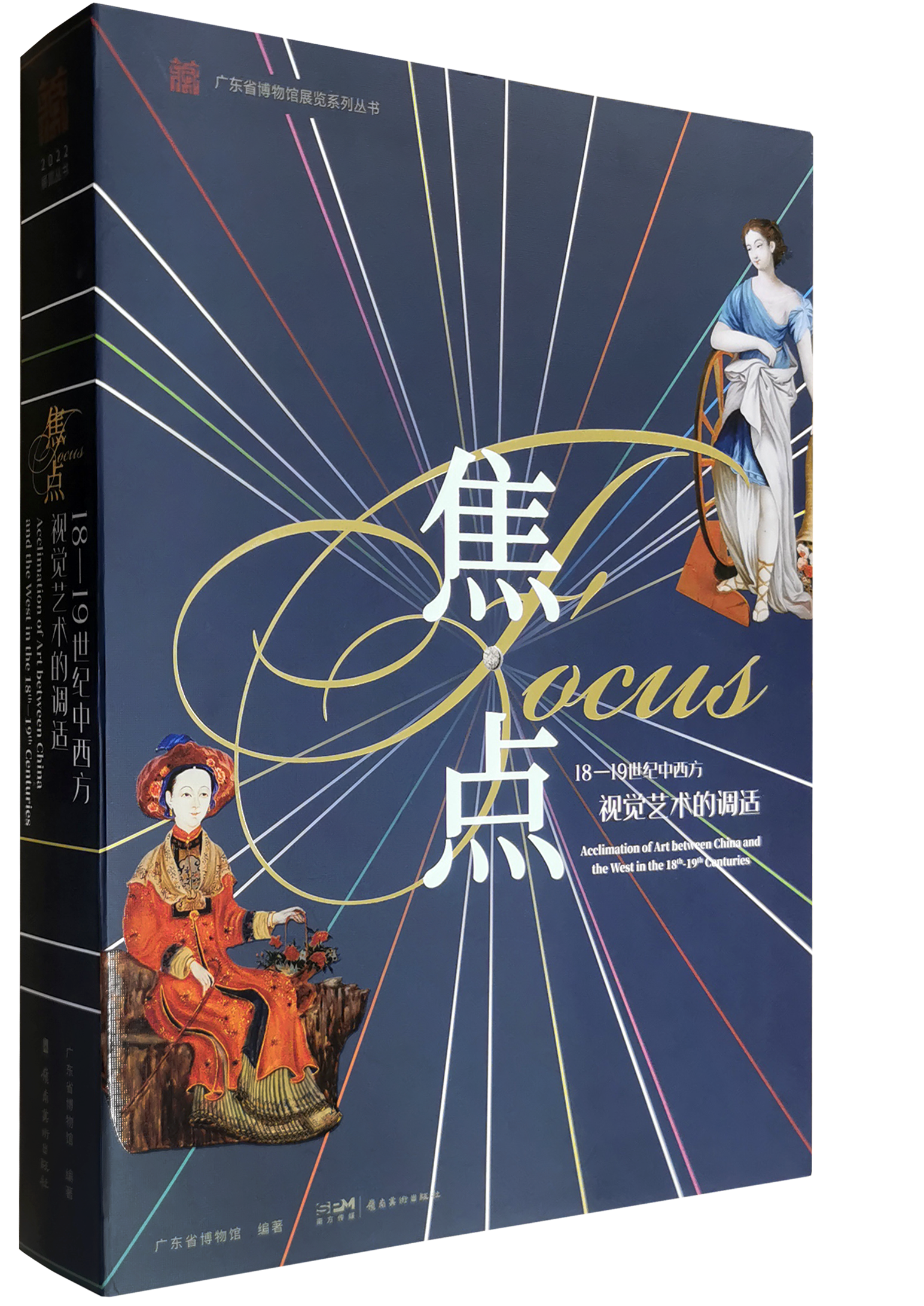

近日,《焦点——18—19世纪中西方视觉艺术的调适》风景篇由岭南美术出版社出版。

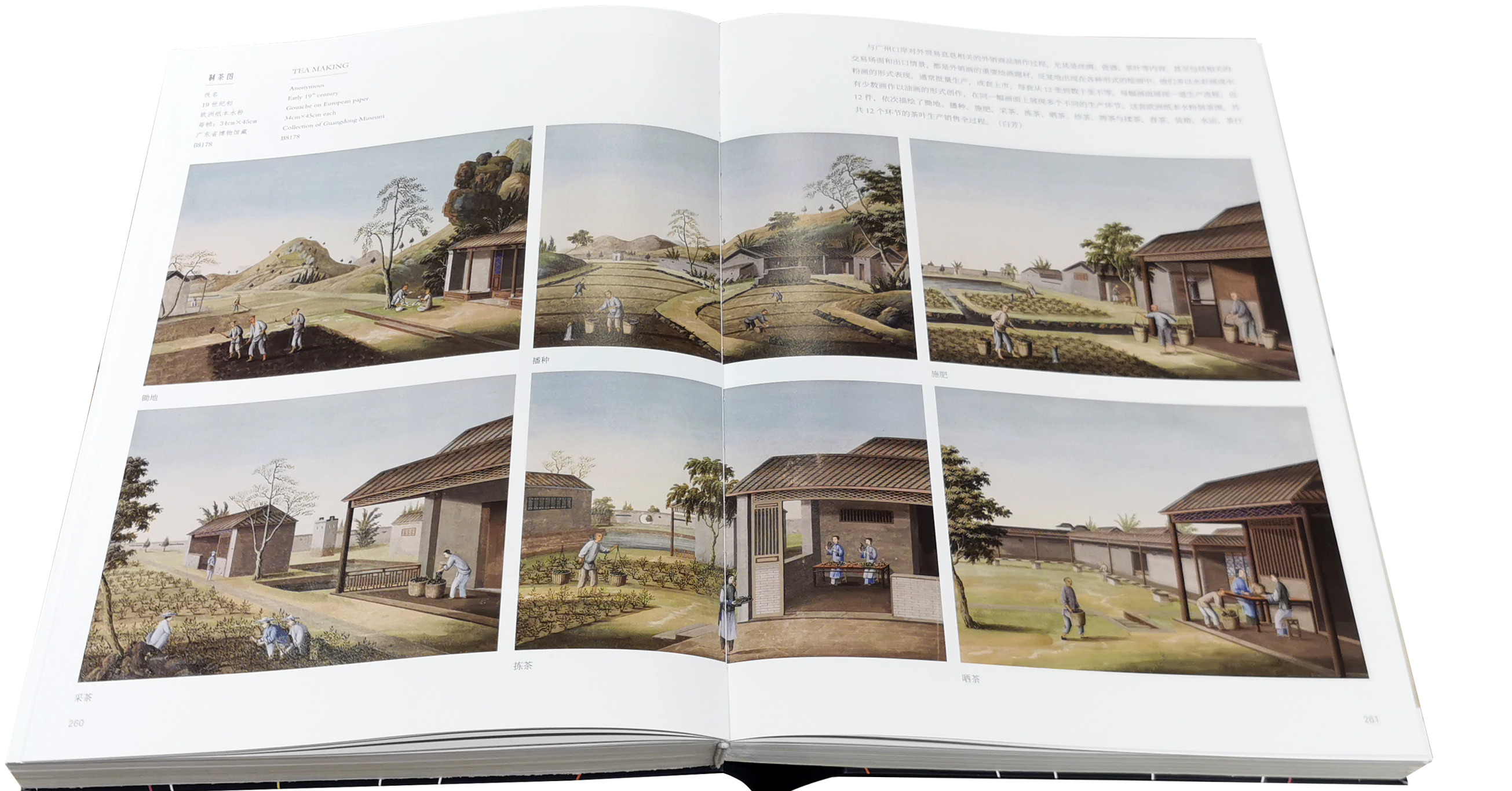

该书出自中国外销画家廷呱一套册页,收录了广东省博物馆及以历史绘画收藏为特色的多家文博机构的珍品,从画艺、画技、画材三个维度的调试入手,展示18–19世纪中外艺术家共同创造的艺术全球化的“广州时代”。内含五十余帧画作,一部分记录了 19 世纪商埠风景及建筑物特色,部分是绘画商贩、清装人物、杂货、丝织品及茶叶生产等生活题材的作品。

18—19世纪的广州外销画家通过运用西方的绘画技法和绘画材料,绘制出有别于中西方传统审美的新式艺术作品,广州由此成了中西方视觉艺术对话与调适的聚焦地。

18–19世纪,广州是世界贸易网络中的重要节点,贸易全球化促使广州成为世界文化、艺术交流的门户和窗口。在这里,中西方的绘画媒介和绘画技法得以调试与糅合;在这里,中外艺术家共同描绘东方的风景风貌、生产生活和民风民俗;在这里,中西融合的绘画作品扬帆过海,成为备受西方社会追捧的新潮艺术品。不同的艺术风格与审美趣味在不同的时代和地理维度中潜移默化地发生着演变,中西合流的历史绘画不仅成为特定时代的历史印记和见证,并且持续影响至今。

在旅行并不方便的年代,风景画具有特殊的意义。当时来华的西方人为了向家人、朋友展示自己曾经到过的地方,有的自己沿途写生,有的则请当地画家绘制展现本地风光的绘画作品。因此绘制了大量反映岭南地区的港口风貌、地志风景和园林景色等题材的油画、水彩画与水粉画,呈现出中西方视觉艺术相互交织的景象。

货运繁忙的珠江两岸

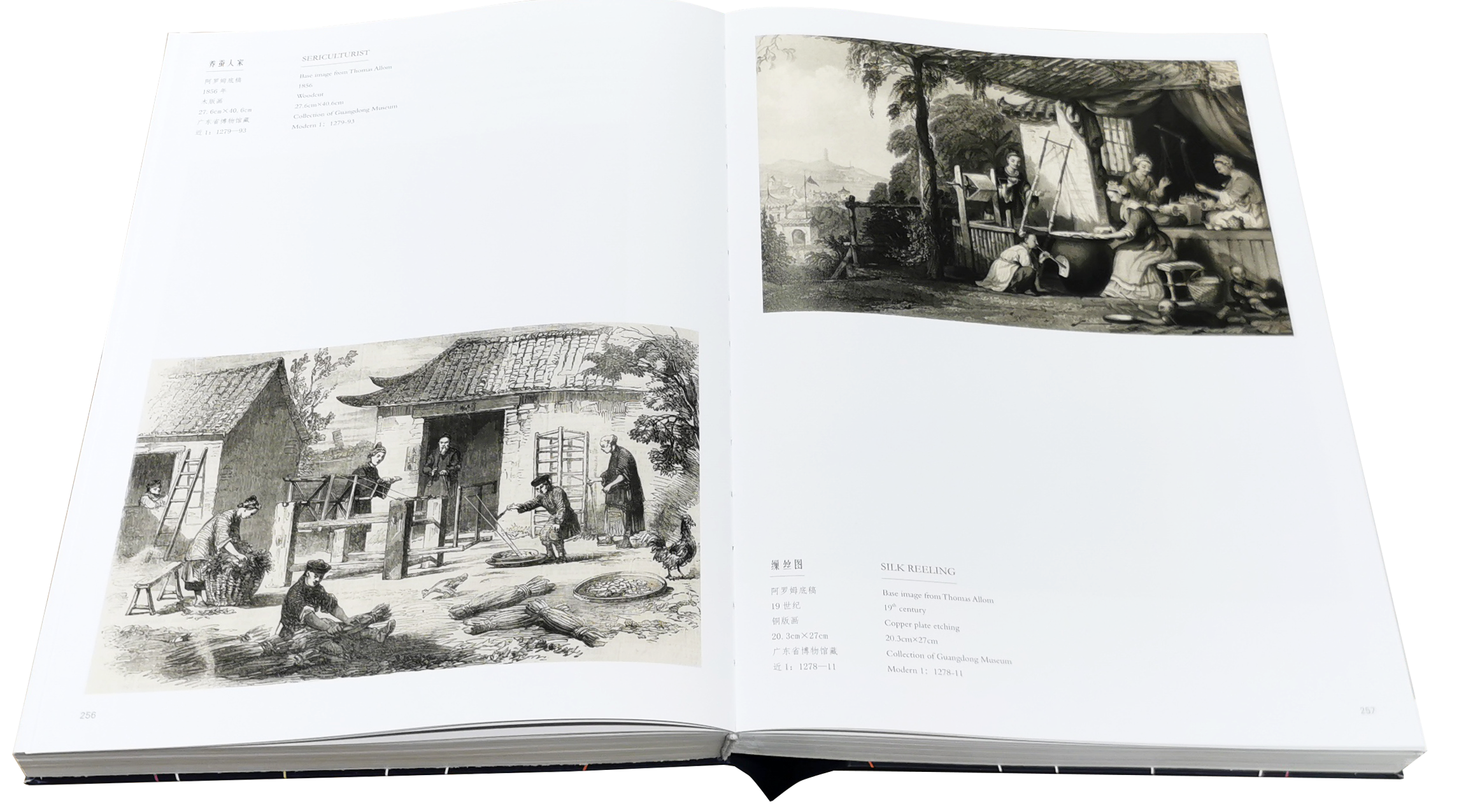

19世纪,“修学旅行”之风盛行,为追逐异域题材,大批西洋艺术家开始深入绘画并记录下华南沿海地区风土人情,成为了解中国民风民俗的重要史料,是中外文化交流的珍贵见证。

▲疍家渔民在珠江岸上

奥古士丁﹒博尔杰(1808—1877)

19 世纪

布本油彩

19cm×24cm

广东省博物馆藏

画作中,博尔杰以纪实的手法呈现出珠江口特有的疍家渔民风貌,其绘画技法、风格和构图都体现出博尔杰所具备的欧洲海景画和浪漫主义绘画的扎实功底。

▲珠江南岸运茶图

廷呱(传)

约 1855 年

通草纸水彩

15.3cm×26.4cm

广东省博物馆藏

画作描绘了珠江南岸的货舱区和向北眺望十三行商馆的风貌。画作前景茶工正将一箱箱茶叶搬运到舢板船上,准备转运到停泊在黄埔港的西方商船上,珠江对岸是风光旖旎的欧式建筑群。

▲广州城和珠江全景图

《时代画报》1857 年 1 月 24 日

木版画

34.5cm×50cm

广东省博物馆藏

此系列图以全景纪实的方式生动再现了清乾隆时期广州珠江滩的情况,全图形象描绘了珠江两岸的居民生活场景、忙碌的货运口岸、沿江中外商行、各式各样的商铺等分布情景。

见证历史的旧城建筑

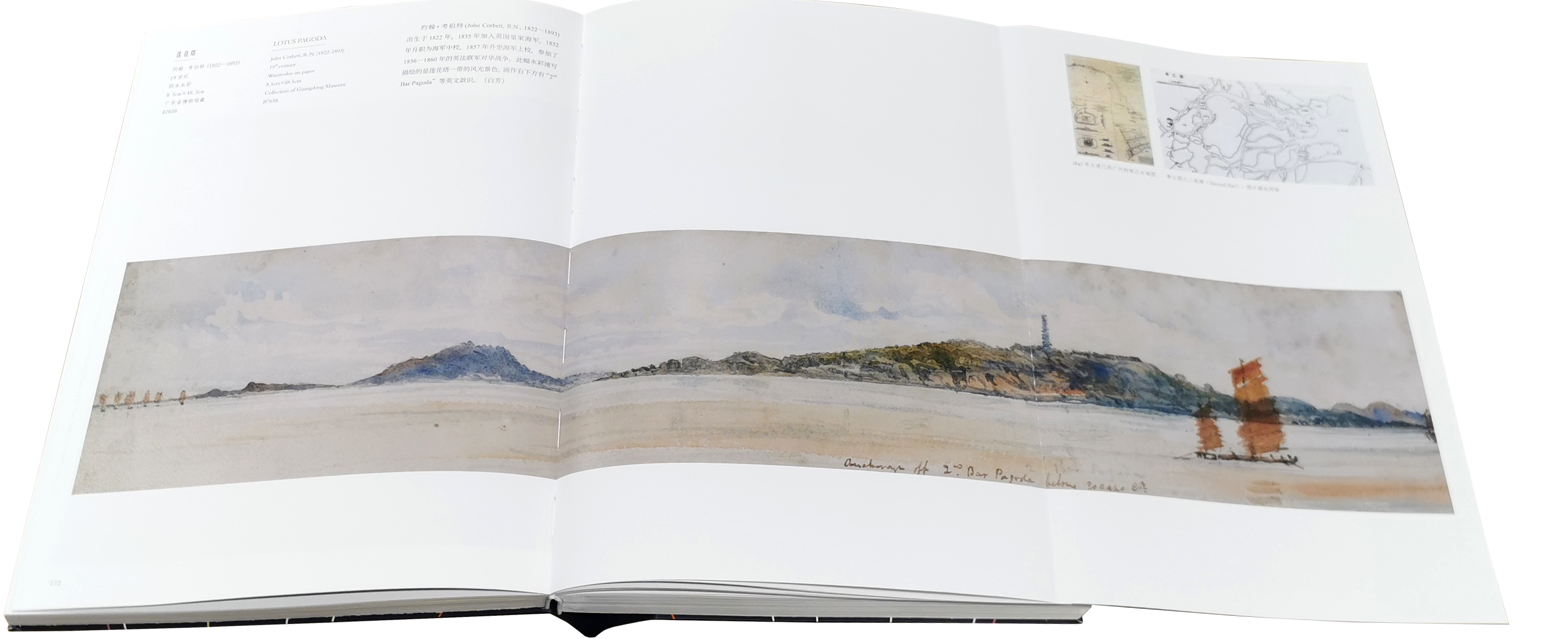

伴随着广州口岸贸易的繁荣,从珠江口到广州城的一系列宝塔作为重要的航海标识日渐为西方人所熟悉,塔成了广州珠江景观画题材中的一种常见素材。但其中也不缺乏城楼、炮台、墙门的身影……

▲海珠炮台

康威﹒摩丹特﹒希普利 (1824—1888)

1854 年

纸本水彩

18cm×28cm

广东省博物馆藏

海珠炮台,西方人称之为“Dutch Folly Fort”,坐落于“羊城八景”之一的海珠岛上,岛上有为纪念宋代名臣李昴英而建的庙宇和茂密的大榕树。因其距十三行商馆仅有一里之遥,为西方人所熟知,因此成为中外地志风景绘画中的常见题材。

▲琶洲塔

英国画家

1850 年

纸本铅笔

18cm×26cm

广东省博物馆藏

琶洲塔修建于明万历年间,位于广州珠江边的黄埔岛上。此幅画作无论在绘画技法还是绘画材料上都呈现出西方绘画的特质,然而在江面、船体等细节描绘上又无意流露出中国传统绘画线条勾勒的气韵感,是中西绘画技法调适后形成的佳作。

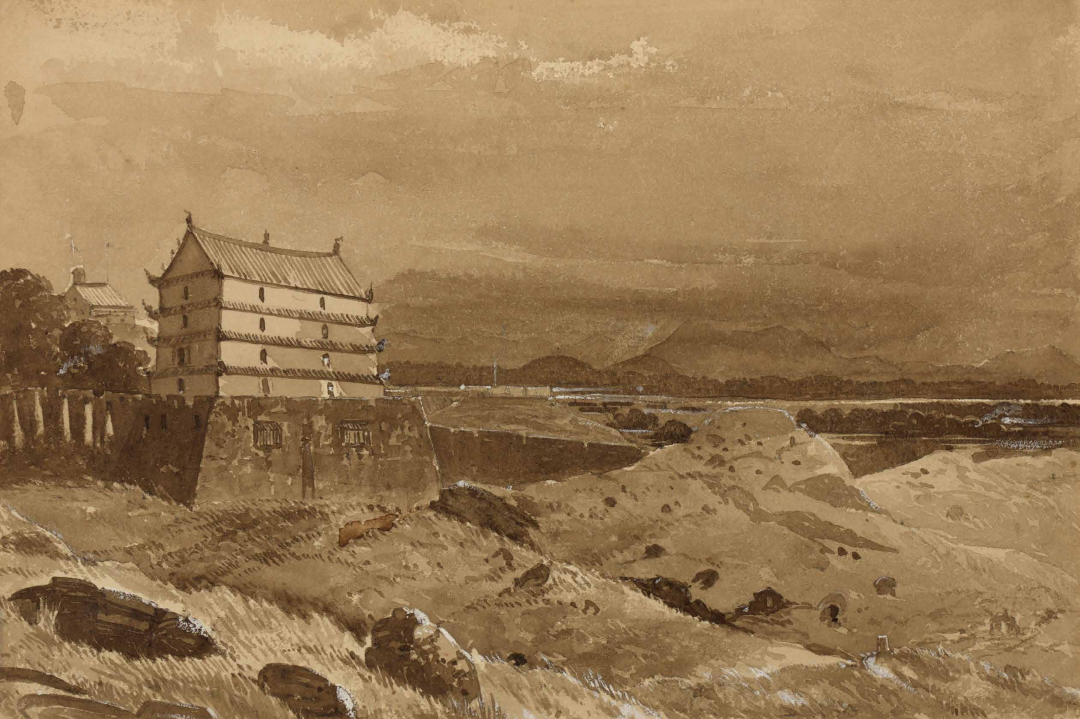

▲广州镇海楼

菲利普﹒贝丁菲尔德(1828—1897)

1857 年

纸本水彩

17.5cm×25.5cm

广东省博物馆藏

镇海楼,楼高五层,俗称“五层楼”,建成于明洪武七年(1374),是明代广州城的最高点。登楼一览,珠江如带,全城在望。在清代,“镇海层楼”被列为“羊城八景”之一。

文/广州日报·新花城记者:吴波

图/广州日报·新花城记者 :吴波

视频/广州日报·新花城记者:吴波

通讯员:李青

广州日报·新花城编辑:刘丽琴