“鼓荡着慷慨凛冽的青春激情,多元一体的中华文化,内在地指引着各民族人民的梦想。”——这是第八届鲁迅文学奖颁奖典礼上,组委会授予索南才让的颁奖词。

《找信号》作者索南才让

至此,“索南才让”这个名字,被全国的文学爱好者记住了。事实上,早在他获奖之前,这位写小说的牧民就在青海文学界颇有名气。文学界同行见到的索南才让,“皮肤黝黑,性格开朗和善,整日里笑容灿烂”,“茫茫草原上,牧民索南赶着他的上百只羊,从日出到日落,年复一年”。

从14岁起,挖过虫草,做过工人,当过保安、配菜生、铁路护路工、兽医的“80后”索南才让,凭着对文学的野心和抱负,成为青海省第一位获得“鲁迅文学奖”的作家。

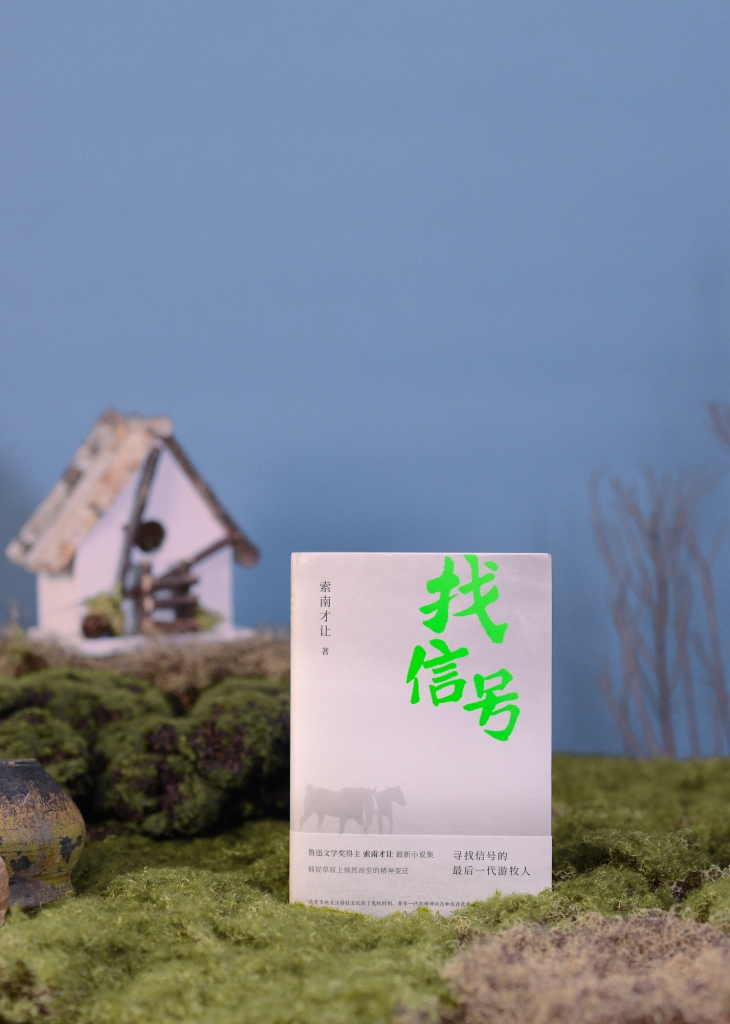

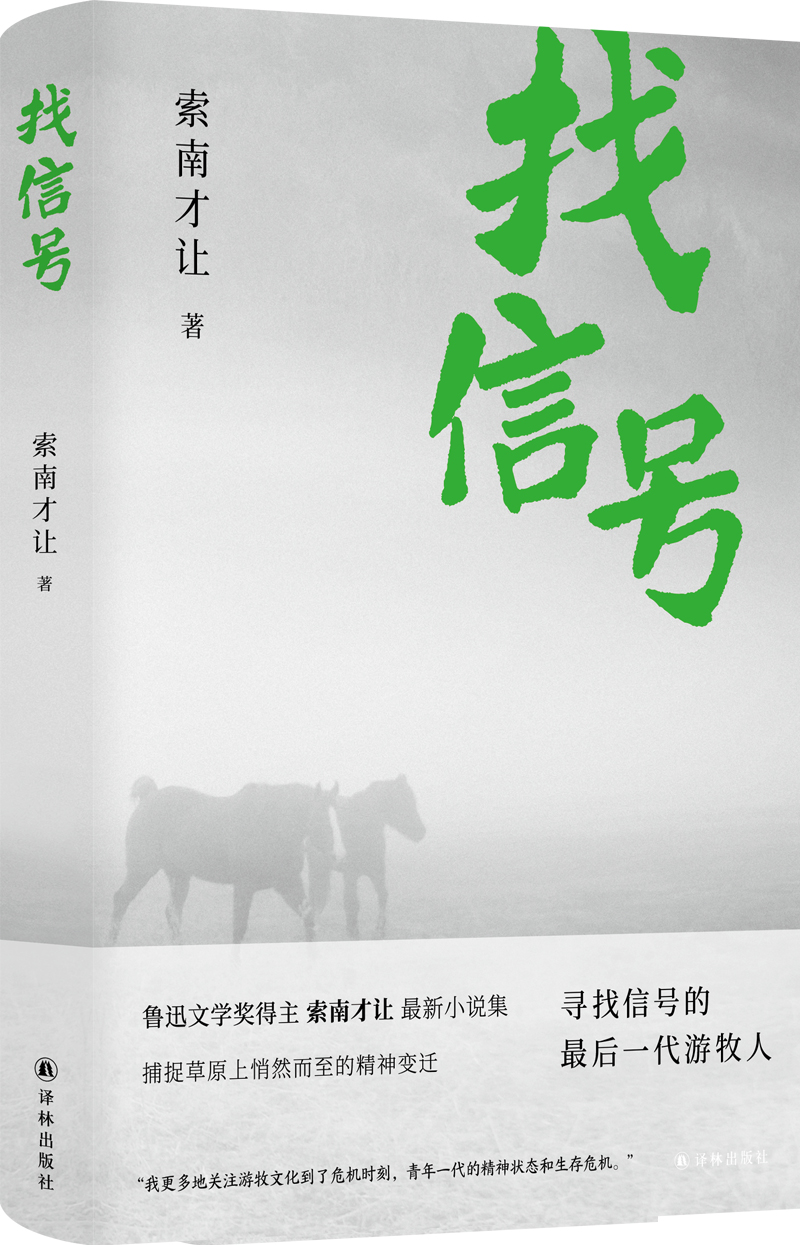

近日,索南才让获奖后的首部小说集《找信号》由译林出版社推出,收录了他8篇中短篇新作,展现真实的自然环境与牧民生活细节,以及时代浪潮中草原上人们真实的生存状态和心灵印记。

相对于“天生小说家”,索南才让更愿意称自己为“最后一代游牧人”:“游牧生活到了今天,已经不存在真正的纯粹性了,我们这一代人也许就是最后的游牧人。”

也许正是“最后一代游牧人”的身份带给了他责任感或者说使命感,因此,索南才让的关注点在当下,在牧民的内在精神和心灵。

在《找信号》中大放异彩的,就是索南才让关注的“青年一代”。与小说集同名的短篇小说《找信号》,他将情节冲突放在没有信号的沙漠这种极限环境中,来展现游牧文化面临现代文明冲击。

小说《和一头牛共进晚餐》则突出了青年牧民与动物的和谐关系:“我”在鞭打一个不听话的母牛后意外伤了腿,这头被鞭打的母牛救了“我”,“我”因此决定郑重地与它共进晚餐。让人和动物的“互养”关系重新得到彰显。

用新思考、新表达将草原文学领向新高地

草原文学,历来是中国文学体系中耀眼多姿的一个脉络。云朵般的牛羊、如海浪般起伏的草原、飞驰的骏马,是人们对草原的最主要想象,对这些风物的描写,也常常是草原文学区别于其他地域文学的显见特征。《找信号》作为草原文学硕果,却能给人耳目一新之感。

这种“新”,一方面在于其突出的地域色彩,比如粗粝而真实的自然环境与牧民生活细节。更难能可贵的是,这种“新”,并不会让其他地域的读者产生隔阂、陌生感。正如评论家所言:“作家拥有一种奇异的贴切与入微的捕捉力,让阡陌相通的人性铺陈、张扬于穹窿宇宙;而那些相对异质的文化景观,则通过他别致而不失精确的汉语得以安顿和自在。”

另一方面,作为常年往返于冬牧场、夏牧场,与恶劣天气短兵交接,和茫茫原野四目相对的牧民作家,索南才让的语言似乎也裹挟着牧场的风霜和烈日。评论家行超总结道:“我们见惯了那些细腻的笔法、敏锐的感受、日臻完善的写作技巧,但这些作品的‘内核’却常常是虚弱、空洞的。索南才让几乎就是这种写作的反面,他的小说充满了粗糙的、近乎原始的力量感。在这个意义上,索南才让以及他的写作,本身就具有一种珍贵的异质性。”

在鲁迅文学奖颁奖典礼现场,索南才让在分享自己的写作之路时说:“我感恩我的草原,我想用我的文字真诚地书写广袤的草原,和草原上那些可亲可敬的人们。”

文/广州日报·新花城记者:吴波

图/广州日报·新花城记者 :吴波

视频/广州日报·新花城记者:吴波

通讯员:罗颖杰

广州日报·新花城编辑:刘丽琴