作者 | 宝珠

婚恋、彩礼、生育……当下围绕性别的话题如此争论不休。

这种压力,甚至让B站UP主“全嘻嘻”等三位毕业于北大的成熟女性,也需要迫切地向一位75岁的日本老人寻找一份标准的参考答案。

这位老人,身材瘦小,但鲜红短发利落帅气,语调温柔但剖开的是残酷的现实。

她就是上野千鹤子,东京大学名誉教授的身份是她学识天然的背书。在国内的社交媒体上,上野千鹤子俨然成为了一个符号:一位“完美”的女性主义者。“上野千鹤子热”背后,是中国女性对进步思潮的渴望。

上野千鹤子

若果我们溯源上野千鹤子的成长,一名全球知名女性学者、东亚女性主义者、女性学学科创始人的“炼成”,并非一蹴而就的,也并非如全嘻嘻那个或曰无知、或曰陷阱般的提问:“成为女性主义者,是因为被男人伤害过吗?”,那样被动、无力。

一名女性主义者诞生,必然带着社会的、历史的疤痕,就像上野千鹤子曾说,如果她100%不厌女了,就没有必要当女性主义者。女性主义者,就是不断与内在的厌女心理以及外界的女性困境做斗争的人。

比起金句频出的知名学者,或者奉上智识高坛的女性主义“百科全书”,上野千鹤子身上最给人力量的,大概还是她作为一名真实的女人的故事——如何挣脱性别角色的束缚,以及如何保有改变世界的决心:即便改变可能很缓慢,但它确实在发生。

让全日本感到麻烦的女人

上野千鹤子曾说,要了解一个人,最重要的是知道这个人在什么样的时代,经历过什么事情。

1948年,第二次世界大战结束后的第三年,恰逢日本的婴儿潮世代,上野出生在一个基督教家庭。

从构成来看,这个家庭在当时的日本称得上“典型”:当医生的父亲是大男子主义十足的人物,母亲是全职太太,家中的奶奶并不满意儿媳,而父亲与奶奶永远属于同一阵营。

上野千鹤子的父母因自由恋爱结成婚姻,但两人婚后关系不好,母亲多有抱怨,常对孩子们说:“我不离婚还不是因为你们”。

上野千鹤子谈对婚姻看法的来源

上野将自己的妈妈形容为普通的、差劲的、让年幼的孩子产生负罪感的母亲。在家中,她是母亲身边那个“冷眼旁观”的女儿,她很早就开始了对家庭的观察:妈妈,就算换一个丈夫,你的不幸也不会消失。

对于出生在婴儿潮世代的日本人来说,上大学不是一件普遍的事,当时男性的升学率为20.7%,女性的升学率更低,只有4.6%。

身边的环境会诱导年轻的女孩不必追求过高的学识。上野千鹤子考大学时,从小教育她要“学习一门手艺”的母亲话锋一转,说“女孩子读短大(类似于大专)就够了”;她的父亲给她拿来“配有宿舍的女子大学”的宣传册,希望她能上离家不远的神户女子学院。

上野千鹤子当时的想法只有一个:快点离开父母。

儿时的上野千鹤子与母亲

这是一颗单纯的叛逆之心,尽管叛逆得不算彻底。年轻的上野想去东京,但父亲觉得那不是一个女孩儿能独自闯荡的地方,因此她选择了京都大学。

在上野读大学的20世纪60年代,全世界迎来了一股解放性的力量,青年男女站在一起,反对战争、种族歧视,追求文化多元与性解放。

第二波女性主义浪潮,也诞生于这股力量之中。1968年,巴黎爆发五月风暴,法国女人此后才获得终止妊娠的权利。

日本也爆发了以反对越南战争为背景的学生运动。当时的上野千鹤子向猥琐的“大叔”扔过石头,也给运动“前线”的男同学捏过饭团。

在这个过程中,部分女性发现,原本她们认为的男性战友,并不是真正的同盟。他们按照用途给女人分类,在私底下嘲笑那些对性主动的女学生为“公共厕所”。

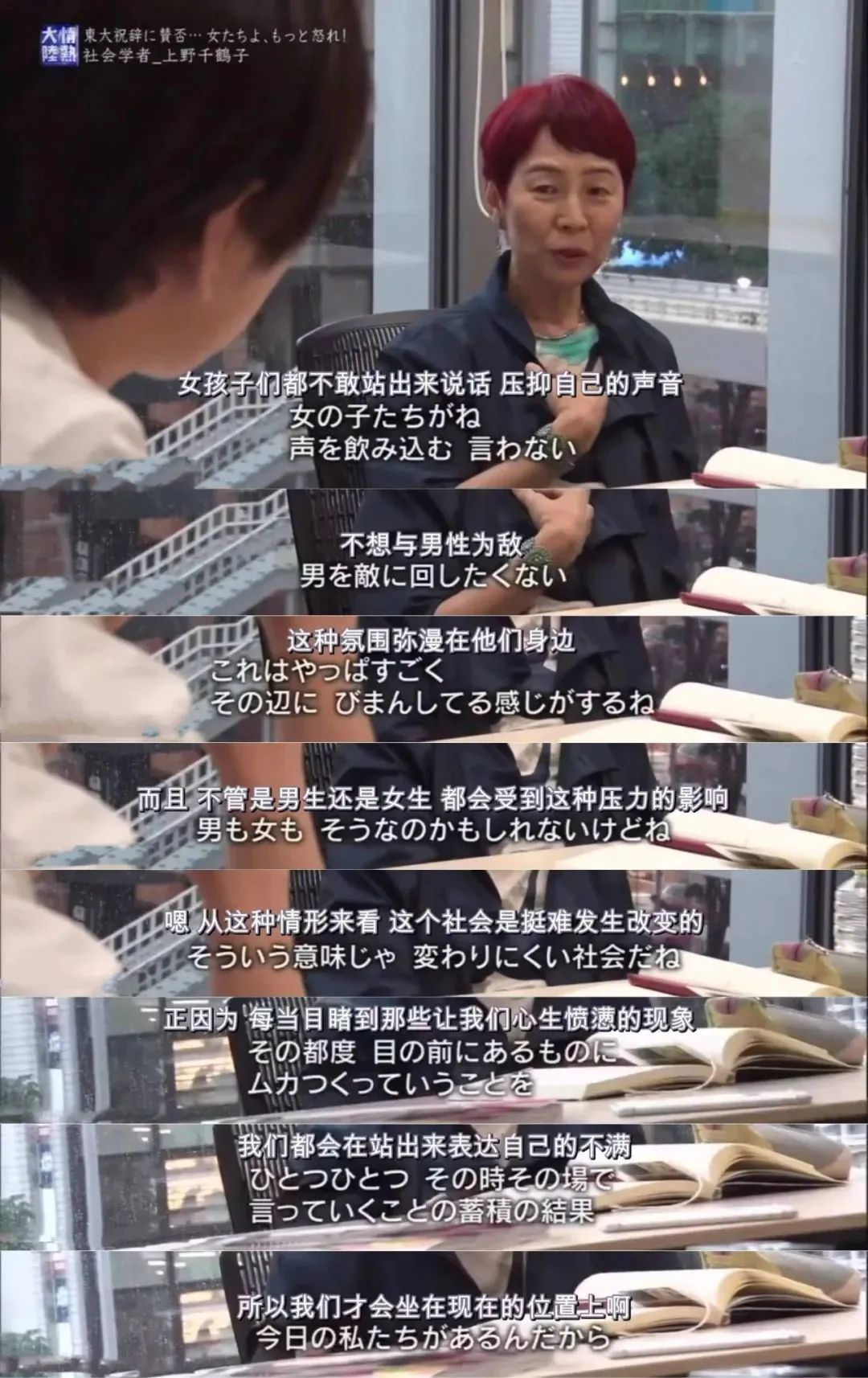

2019年,上野千鹤子在东京大学新生入学仪式上的演讲

正是这些被背叛的女性社会主义者,成为了女性解放运动的旗手。意识到性别的巨大鸿沟,上野千鹤子不由感到愤怒,她说:“我之所以成为女性主义者,是出于私愤。”

在《从零开始的女性主义》中,上野千鹤子说过这样一段话:

“经常有人说‘因为私愤成为女性主义者太不像话’‘真正的女性主义应该是男女共同追求性别平等。’”

“每次我都会想‘呸!’,我为私人怨怼而战有什么不对?”

个人的即政治的,上野认真地对待着自己的愤怒,并总是表达出来。就这样,她逐渐变成了一个让全日本感到麻烦的女人。

为母亲复仇

“我的工作是什么呢?”,上野千鹤子在《最后一课》中自我介绍,“就是把女人们心中的问题翻译给大叔们听……我做的就是从这样那样的现象里,提出问题,摆出数据给他们看。”

在过去漫长的人类历史中,女人们心中的问题,或者说,她们曾经在某一刻产生的不解、愤懑,是不被公开提起的。她们集体带着这样的情绪,度过“没有差错”的一生。

二战之前,日本男女七岁不同席。到了上野千鹤子这一代,他们得以在一种表面的男女平等中度过校园生活。但一进入社会,她们就发现一切都与想象中不同。

选择读四年制大学的上野,没有考虑过未来的生存问题。那是一个“女性理所当然成为主妇的时代”,日本中产阶级女性的模范人生就是结婚、生养,成为家庭主妇,社会默认女性进入职场的年限只有两三年,一旦结婚就会辞职。

当时,大学毕业的女性很难找到工作,企业面对她们也会束手无措。除了公务员与教师,日本社会中就没有其他合适的选择。

上野千鹤子谈日本女性职业现状

根深蒂固的性别文化就是这样展开无形的操纵,为了将女性框定在有限的选择内,那些“非主流”的女人就会受到惩罚。在很长一段时间内,上野千鹤子都没法养活自己,当她终于被一家女子短大聘用时,简历已经递出去23次了。

她曾说:“我们这一代的女性大都有过不甘心的经历,觉得不应该这样。”

上野千鹤子的专业是社会学。和专注自我的诗人、小说家不同,这是一门对“外面的人”抱有好奇心的学科。作为一名学者,上野千鹤子的研究领域十分广阔,但从最初的主妇研究,到后来对老年护理的兴趣,都与她的亲身经历紧密相关。

1982年,上野千鹤子完成了学术出道作《读懂主妇论争》。除了母亲就是全职主妇之外,上野千鹤子研究主妇的契机,还是源自二战后日本职业女性对全职太太的批判。

1993年,上野千鹤子受聘于东京大学,是历史上东大文学院的第三位女性教师。

上野千鹤子

上野千鹤子常说,在她们之前,日本是没有女性主义的。该怎么理解当时的情形呢?她借用他人之言,引进西方概念,比如什么是家暴,什么是性骚扰。这些每一个如今看来再寻常不过的词句,对当时的日本人来说,都意味着一次观念的革新。

这其中的重大意义在于,社会的语言,被女性主体的经验重新书写。如果说,女性主义有什么立竿见影的实际效用的话,就是为女性过去深埋心底的那些“不舒服”找到理论的武器,所有的“不适”背后都牵着一根古老的绳子,终于不再是“我的过错”。

在上野的女性主义论著中,能看到她鲜明的反战思想。在其1998年发表的《赋国家主义以社会性别》中,她重新审视了女性与国家、战争之间的关系,指出了慰安妇不是卖淫者而是受害者(在有慰安妇出现指认之前,日本人一直相信着有关慰安妇的“另一种事实”)。

在《读懂主妇论争》的基础上,上野千鹤子出版了另一本重要的学术著作《父权制与资本主义》。从这本书中,可以观察到上野对资产阶级女性解放思想的割席,她认为女性主义理论有且只有三种,即激进女性主义、社会主义女性主义和马克思主义女性主义。

上野千鹤子认为,资产阶级女性解放思想主张公正的权利,但没有解释社会的“不公正”是怎么实现的。她还批判了北美白人中产阶级女性救助组织的局限性。

上野千鹤子《父权制与资本主义》

诚然,这些拥抱女性主义的中产救助者在现实中帮助了无数被家暴的妻子、被侵犯的女性,但如果不对她们如此遭遇的根源进行追究,永远站在受害者之外的第三方位置,只会陷入“西西弗斯式的劳动”。

这便凸显了理论的重要性,在马克思主义女性主义的视域下,上野提出,近代女性受到来自父权制与资本主义的双重压迫。男性在经济上的主导地位与女性在经济上被剥削的事实,构成了资本主义运行的基础。

对女性的经济剥削是何以实现的呢?按照传统的性别分工,女性在家庭中承担家务、育儿和照顾老人的劳动,这些行为之所以能被称为劳动,是因为它们可以转移给他人。长久以来,女性在私人家庭中一直从事着这些免费的劳动,而免费,即意味着被剥削。

无偿的家务劳动揭示了传统婚姻内女性的真实处境。《父权制与资本主义》一书的写作跨越十年,上野千鹤子说,她用十年的时间,终于为母亲实现了复仇。

弱者也能获得尊重

对于上野母亲那个时代的女性来说,“不结婚”从来不是人生的选项之一。而像上野一样出生在日本婴儿潮世代的女性,“败犬”(30岁以上未婚未育的女性)和“单身贵族”的比例为3%。

女性主义的浪潮看似浩浩汤汤,不可阻挡,但在现实里的进程是极其缓慢的。

上世纪80年代,当上野千鹤子在日本引进“无偿劳动”这一概念时,首先反驳她的恰恰是全职太太们,她们声称自己从事的是爱的劳动,不能用金钱衡量。

《82年生的金智英》中智英与丈夫关于“休息”的争论

在与1978年出生的漫画家田房永子的对话中,上野千鹤子失望地发现,她们经过艰苦斗争总结出的概念与话语,没有被下一代人继承。许多年轻人感到新奇的话题,事实上早已经在半个世纪前已经就聊过了。

历史的规律似乎总是这样,激烈的学生运动往往留下犬儒主义的遗产。进入20世纪70年代,新自由主义成为席卷世界的主流经济思潮,地球持续发生着变化,但许多深刻的矛盾依旧深刻。

1985年,日本制定《男女雇佣机会均等法》,这一法案有效提升了女大学生的雇佣率与女性员工的工作时长。然而事实上,《均等法》颁布后,日本职场中的性别结构差异并没有消除,女性仍然面临着一道隐形的职业天花板。公平的制度以自由选择之名,掩盖了现实中的性别歧视。

“很多人都想当然地认为经济发展会导向性别观念的进步,但在日本30年,新自由主义没有改变性别的差异,而是对性别差异(进行了)重构。”近段时间,上野千鹤子在与国内女性主义学者戴锦华的对话中提到,她誓死不与新自由主义为伍。

根据上野的设想,在“自由”的选择之后,女性将被分为三派:少数的精英职业女性,多数的边缘化职场女性与全职主妇。

少数精英女性的存在,没有改变任何结构性的差异,她们只是原有制度挑选出的新获利者,她们原本遭受的剥削,被部分转移到更加弱势的中老年女性或移民群体之上。

从个人来说,在固有的社会结构中,努力让自己成为胜出者没有什么不对,但从上野的“不与新自由主义为伍”的来看,她真正关注的,并非个体女性的地位变化,而是集体的女性命运。

“不是让女人变成男人,也不是让弱者变成强者,男女同权追求的是弱者也能获得尊重的思想”,上野千鹤子在东京大学的开学典礼上说到。

“上野千鹤子热”

2019年,东京医科大学爆出的招生丑闻,以及蔓延到日本的全球反性骚扰运动,都让上野千鹤子在东大的演讲成为一种必然。

因招生歧视,东京医科大学被要求赔偿考生约1800万日元

这场演讲,给日本社会投下了一枚炸弹。尽管上野也因此受到“在公开场合夹带私货”的攻击,但更多引发了强烈的共鸣。

作为女性学的奠基人,上野千鹤子在日本性别学界向来是知名人物,但早期她在公共领域并不活跃。上世纪90年代,日本电视节目中活跃的女性主义者只有田嶋阳子一人,然而,由于媒体的操控,她在多数人心中是一个被嘲笑、被轻视、没男人爱的形象。

田嶋的遭遇,让上野感到格外“没意思”,40岁以后,她就几乎不看电视了。

不过到了21世纪,一股新的气息涌动起来,上野千鹤子变得更加积极主动地接触公众。如今,在写作与接受采访的间隙中,她每年都要做一百多场演讲。

在学者的身份之外,上野还是非营利组织WAN(Women’s Action Network)的理事长,这是一个为女性提供信息与交流场所的平权机构。在WAN成立十周年的演讲会上,上野用“我是引发舆论争议、为WAN做流量贡献的理事长上野千鹤子”介绍自己。

当下的日本社会,上野千鹤子是一个不可忽略的名字,而在邻国中国,同样发生着一场关于上野千鹤子的潮流。

豆瓣2022年度图书榜单第一即为上野千鹤子的著作

2018年一个秋天的傍晚,一名东南大学的青年教师给上野千鹤子发了一封邮件,里面写满了她对上野三十多本著作的读后感,并邀请上野来她执教的大学进行演讲。

出乎这位教师意外的是,上野千鹤子在第二天就答应了她的请求。

从发出邮件到最后的讲座落地,隔了一年时间。在这一年,上野千鹤子在东京大学开学典礼上的演讲也在中国的互联网上广泛流传,一下子提高了她的知名度。讲座当天,场地容纳人数只有200人,但到场的人数超过了300。

性别议题在舆论场的持续发酵,汲取女性主义知识的需求。上野千鹤子的图书在近些年被密集地引进中国。在2020年到2022年三年时间内,国内共出版了10本上野千鹤子的著作。

“全嘻嘻”等人与上野千鹤子的对谈,以及由此引起的互联网对女性主义空前的讨论,让“上野千鹤子热”再度投射到生活的每个角落。

北大宿舍对话上野千鹤子

诚然,上野千鹤子的理论不能回答中国所有的性别问题。同样的,上野千鹤子她在那个时代面临的最大挑战,与今天女性面对的也有所不同。

但有一点始终是一样的,渴望进步的女性都站在历史的最前沿。在她们面前的,是一片从未有人涉足过的荒野,在那里,没有一种名为幸福的经验可供借鉴。

但最重要的是行动与改变。就像上野千鹤子说的:“我能够自负地说,是我们改变了社会。”

改进社会的行动,由每一个个体自己践行。

编辑 | 吴擎

值班编辑 | 莫奈

排版 | 茜雯 郑泽伟