锦鲤海水,年年有余。

和合二仙,家庭和睦。

瓜瓞绵绵,子孙繁盛。

中国人把对美好生活的憧憬,都编织在一经一纬、一纵一横的刺绣纹样里。一针一线间,仿佛述说着古人对生活的深情。

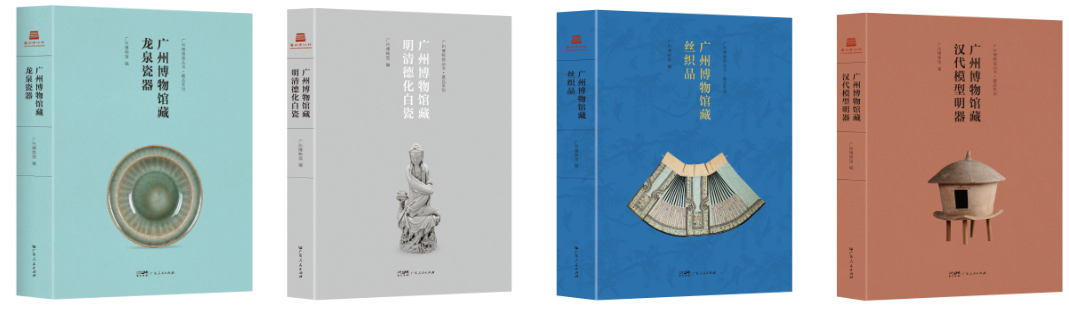

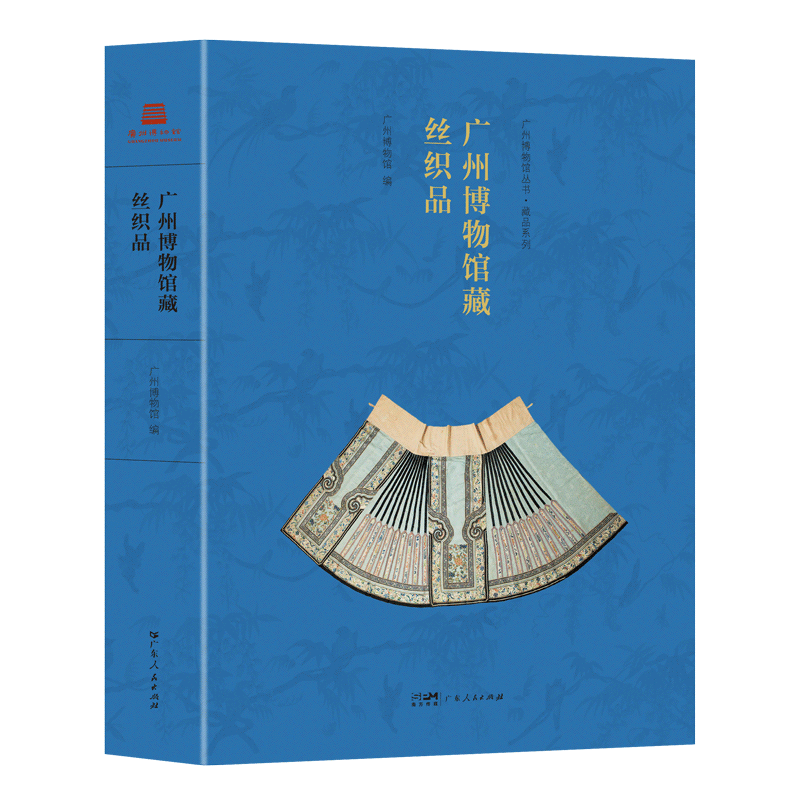

近日,一本承载着中华锦绣之美的图录《广州博物馆藏丝织品》,由广东人民出版社出版,该图录甄选广州博物馆所藏196件丝织品,展现了多彩文化编织的织绣之美。

藏在织绣里的细节美

广州博物馆织绣类藏品包括女袄、女褂、氅衣、旗袍、马面裙、筒裙、云肩、披肩、鞋包、门帘、帐沿、桌布、床罩等,品类卓而多姿,装饰繁花似锦。藏品的刺绣图案多为中国传统纹饰,寓意吉祥;刺绣技法有粤绣(广绣和潮绣)、苏绣、湘绣、京绣等,凸显各地工艺特色,为中国各类刺绣比较研究提供了不可多得的实物资料。

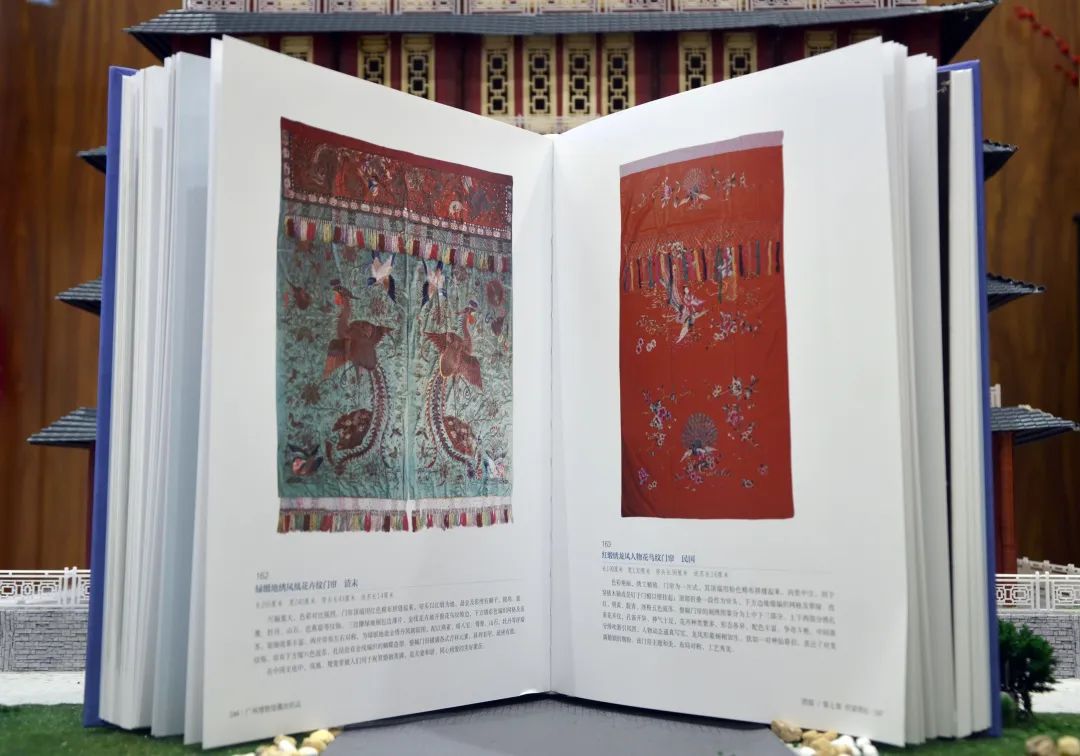

《广州博物馆藏丝织品》一书分为图版和文稿两部分。图版部分以丝织品的形制及其艺术特色为脉络,甄选196件广州博物馆馆藏织绣精品,通过对每件藏品造型、装饰、功能等的分析研究,展现出广州博物馆藏丝织品的工艺特色与风格。精美的藏品图片,翔实的细节解读,让你沉浸于织绣之美。文稿部分汇集了7位海内外文博、高校、丝织品行业研究人员的研究文章,从织绣工艺、贸易历史、民俗文化、中西交流、保护修复不同角度进行论述,为文博同行、研究学者和收藏爱好者提供了丰富的资料。

馆校合作共推传承创新

2021年,为更好地对藏品历史价值、工艺特色进行分类研究,广州博物馆启动了“广州博物馆藏丝织品研究保护”项目,并邀请江南大学设计学院专业团队参与,馆校合作取长补短,共同推动了对馆藏中华优秀传统织绣文化的传承和创新。

丝织之美,藏在织绣的细节里,藏在一针一线的文化沉淀里。下面,就让我们跟着《广州博物馆藏丝织品》一书,一起去品读一番多彩文化织就的锦绣之美。

中国,乃衣冠上国,礼仪之邦。《春秋左传正义》载:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”每一件华服,都述说着衣冠古国的文化与礼仪。

红缎地贴绣蝶恋花纹女袄 清代 (衣长65厘米 通袖长92.4厘米 下摆宽66厘米)

女袄选用绸缎面料,以红色为主色调,衣身贴绣三蓝(采用深浅不同的蓝色绣线绣制出颜色深浅变化、明暗分明的各式纹样)蝴蝶花卉纹样,寓意富贵吉祥;其中蝴蝶、花卉大小以及形象各异,形态饱满,风格样式统一,布局错落有致,在红色的映衬下,显得更加富贵雅致。

“蝶恋花”本是唐代教坊曲名,曾叫“鹊踏枝”“凤栖梧”“鱼水同欢”,宋代改为“蝶恋花”,因其形神兼备,是吉祥纹饰的重要题材,广泛应用在各式各样的女红作品之中,以此来表达男女之间的爱慕之情和人们内心对永恒爱情的祈盼。

红缎地绣和合二仙十二生肖纹女袄 民国(衣长71厘米 通袖长125厘米 下摆宽74厘米)

女袄主体刺绣以平针绣为主,少量打籽绣点缀,纹样以和合二仙为主,并刺绣花卉、锦鲤海水、十二生肖等纹样。和合二仙图案是中国传统象征形象,有百年好合、家庭和睦的寓意;锦鲤则象征年年有余与好运;十二生肖是我国传统文化的重要组成部分,有着深厚的文化内涵,从古至今人们赋予了十二种动物不同的生肖象征意义,常作为吉祥物出现,寓意吉祥。纹样布局饱满,主次分明,绣工精致且内容丰富,富有美感。

红缎地盘金绣和合二仙花卉纹女袄 民国(衣长71厘米 通袖长125厘米 下摆宽74厘米)

盘金绣是指将金线按照相同或者不同的方向不断地回旋、盘绕,并以与金色颜色相近似的细丝线或棉线将线钉缝固定在织物表面,形成装饰纹样。绣线有双金和单金之分,两根金线并在一起绣的称双金绣,一根金线单绣称单金绣,双金绣使用相对较广。

黑缎地绣花卉纹倒大袖女袄 民国(衣长55.2厘米 通袖长105厘米 下摆宽46厘米)

刺绣以花卉为主,与枝叶、藤蔓组合出现,两只绶带鸟于花间翩翩飞翔。绶带即寿带,意为长寿,同时寓意官运亨通,古代常以绶带系帷幕和印钮,不同颜色的绶带,是官吏身份和等级的象征。整体布局饱满,颜色总体纯度较低,低调华丽,和谐统一。

倒大袖是20世纪20年代女性服饰的标志性特征之一,其主要特点是袖口尺寸大于袖身尺寸,搭配较为贴身的服装样式。当时上衣一直沿用这种袖型,直至20世纪30年代后才逐步消失。民国时期,中国社会历经变革思潮,生活方式发生转变,国人的价值观念、审美情趣与消费习惯随之改变,服饰等级制度逐步瓦解,中国传统女装开始向现代女装发展,倒大袖的出现反映出这一时期思想解放风潮与女性解放的历史意义。

紫茄缎地刺绣补子女褂 清代(衣长81厘米 通袖长128厘米 下摆宽80.5厘米)

衣身造型宽大,胸口处有一颗鎏金金属扣,金属扣下有两条用于系扎的飘带。最具特色的是胸前贴绣对半裁开的补子,根据造型分析,中间的禽鸟可能是代表七品文官所用的鸂鶒,周围铺满江崖海水、如意等纹饰;补子白地黑线,使左上方的红日显得格外突出。深紫色缎面衣身与白色布料宽幅缘饰对比强烈,搭配蓝色镶边和绿色织带后,视觉上的对立感得到缓和。白地缘饰自领圈到门襟连接下摆至腰部,在腰腹两侧变化出如意云头造型,缘饰绣蝴蝶、花卉等纹样,内外边上有着极细小的花苞沿路排开,工艺技法精湛。挽袖刺绣庭院人物纹,穿着时搭于手肘处,细节抢眼。

七彩缎相间贴绣如意头仕女人物纹马面裙 清代(裙长94.5厘米 腰围141厘米 下摆围307厘米)

马面裙是明清时期汉族女子穿着最为典型的款式,它从明代的清新素雅向清代的华贵富丽演变,唯一不变的是马面结构,历久弥新。该马面裙的特点是前后里外共有四个裙门,于前片中间裙门处两两重合,装饰华丽,色彩绮丽,刺绣技艺精美。前裙门正中为蓝色回纹地开窗彩绣仕女人物纹,仕女手持仙桃扇子,另有宝瓶纹饰,取其长寿、善良、平安吉祥之意;两侧贴绣如意纹及彩凤花卉纹。

清代织物设色齐全,民间喜爱用色以辟邪招福。该马面裙在“五行五色”影响下,形成其独特搭配,虽色彩早已不是本初之相,但依然能够看出白、青、玄、赤、黄五色相。这些色彩以正色间色规律搭配,尽显古人奇思妙想。

紫色三多纹妆花缎氅衣 清光绪时期(衣长111.5厘米 通袖长130厘米 下摆宽93厘米)

选用紫色三多纹妆花缎,三多纹即石榴、佛手、桃子,寓意为多子、多福、多寿,也被称为福寿三多或三果纹,是中国传统装饰中的吉祥图案。整体配色以紫色与黑色为主,搭配草绿色的内衬,用色大胆,刺绣精致,保存完好,是一件难得的织绣珍品。

氅衣是中国传统服饰的一个品类,从东晋时期就有文字记载,在清代之前,属于男性服装的称谓。至清后期,氅衣变成了满族女性便袍的专称,这种穿着舒适、外观富贵端庄的服饰,受到清宫后妃的喜爱,华美的装饰和精细的做工成为风尚,氅衣在此时发展达到鼎盛时期,一直到民国时期仍在流行。

红缎刺绣儿童猪头鞋 民国(鞋长20厘米 鞋高6厘米 鞋宽6.5厘米)

整体造型宽厚饱满,鞋头猪首造型与后跟猪尾装饰相互呼应,十分传神。鞋头微微上翻起翘,巧妙地装饰成猪鼻造型;前帮鞋头较短,左右两侧的眼睛和耳朵对称缝合,鞋头拼接处有锁扣,起到加固作用。鞋帮两侧中段微微隆起,应为脚背较高而特意设计,能更好地贴合脚型,便于行走。鞋面以大红色缎为主,鞋口一圈为黑色包边,用白色丝线绣上抽象花卉,黑白双层百衲鞋底,结实舒适、生动活泼,蕴含了长辈对晚辈的关爱之情。

白地绣花蝶纹四合如意形云肩 清末(长49厘米 宽49厘米 领围38.5厘米 流苏长13.7厘米)

云肩,是古代置于肩部的装饰织物,最初为保持衣物领口及周边衣物洁净,后来逐渐演变为纹样繁复、寓意吉祥的装饰品。四合如意形是由四个如意从四面围拢连接起来的吉祥图案。

“四合”寓意为四面八方,代指天下,“如意”象征心愿、希望,两者合起来寓意着天下太平、平安和美。

花卉纹彩色拼接刺绣挂件 民国(长87厘米 宽73厘米)

配色丰富,元素多样,装饰性极强。挂件顶部用黑色棉布拼缝,主体部分由各色六边形布片拼接而成,同色系布片两两相邻、相互对应,布片均有文字或花卉刺绣,内容为“囍”“诚心惟有三叩首”字样及莲花、菊花、兰花、石榴等各种吉祥寓意的传统花卉纹样。纹饰表现手法各不相同,有配色渐变刻画入微的单朵花型,有简约概括的勾边或是单色绣图。挂件底部造型别致,将布片裁剪成金鱼尾样式,起到了流苏效果,活泼有趣。整幅挂件色彩搭配缤纷,纹样各具特色。

这种拼接组合的装饰手法,最早出现于唐代,将各色小布块拼缀制成衣服,故名“百衲衣”“水田衣”,通常用亲人的旧衣物或零散布头拼接,体现了劳动人民对亲人平安的期盼与祝福。

黑缎地绣富士山菊花纹床罩 民国 (长206厘米 宽182厘米)

刺绣图案由内向外分三层组合,最内层有一团花,为粉白色菊花和玉白色牡丹围绕日本富士山造型;第二层由仙鹤花卉枝叶纹组成,花、鹤相互间隔,以旋转对称的排列形式围成一圈;最外层以牡丹菊花纹饰为主,分布在四角,三朵一簇,两两斜角相对,相互之间通过枝条连结围成一圈。

床罩的整体布局和图案纹样与同时期中国传统纺织品的艺术风格存在较多差异,尤其是黑色缎料及富士山纹样的使用,该床罩应为当时外销出口至日本的家纺制品。

文/广州日报·新花城记者:吴波

图/广州日报·新花城记者 :吴波

视频/广州日报·新花城记者:吴波

通讯员:汪星辰

广州日报·新花城编辑:谢育芬