作者 | 南风窗高级记者 施晶晶

看到一排生锈的栏杆,普通人会嫌弃而远离,但王长罡会走近去看看,它的锈迹是黑的还是黄的。这是作为中国科学院金属研究所、腐蚀科学研究员的生活的乐趣。

生锈是金属腐蚀常见的样子,但王长罡知道,就像世界上没有两片完全相同的树叶,世界上也没有完全相同的锈迹。它们都是五花八门的。

放到扫描电镜下来看,锈迹能开出不同样式的“花花草草”,有些长得像矿石,有人会以此作画,那是肉眼看不见的奇异景观。

15年来,王长罡就在研究这些锈迹,更准确地说,他研究的是:金属是怎样腐蚀的?我们怎么办?

很少有人这么问问题,也很少有人知道“腐蚀”这样一门学科,但它很重要。

旧铁上的腐蚀锈蚀(图源:图虫·创意)

桥梁支撑轴承上的一个锈蚀,就曾在美国引发吊桥倒塌事故,致46人身亡;2013年,青岛一处输油管道与排水暗渠交汇处,管道因腐蚀破裂,原油泄漏引发爆炸,有62人罹难。

像王长罡这样的科研工作者,就是为防治腐蚀、扼杀这些风险而存在的。

解决问题很重要,研究的过程其实也很有趣。

它的有趣之处在于,工作日常里,王长罡真正要面对的,不是一个肉眼可见的锈斑,而是它内部的微观世界:显微镜下那些细小的粒子、隐秘却又势不可挡的能量转换。

透过显微镜,他是自然的旁观者,见证着一个没有生命的物质,怎样“有生命”地运动和变化着。

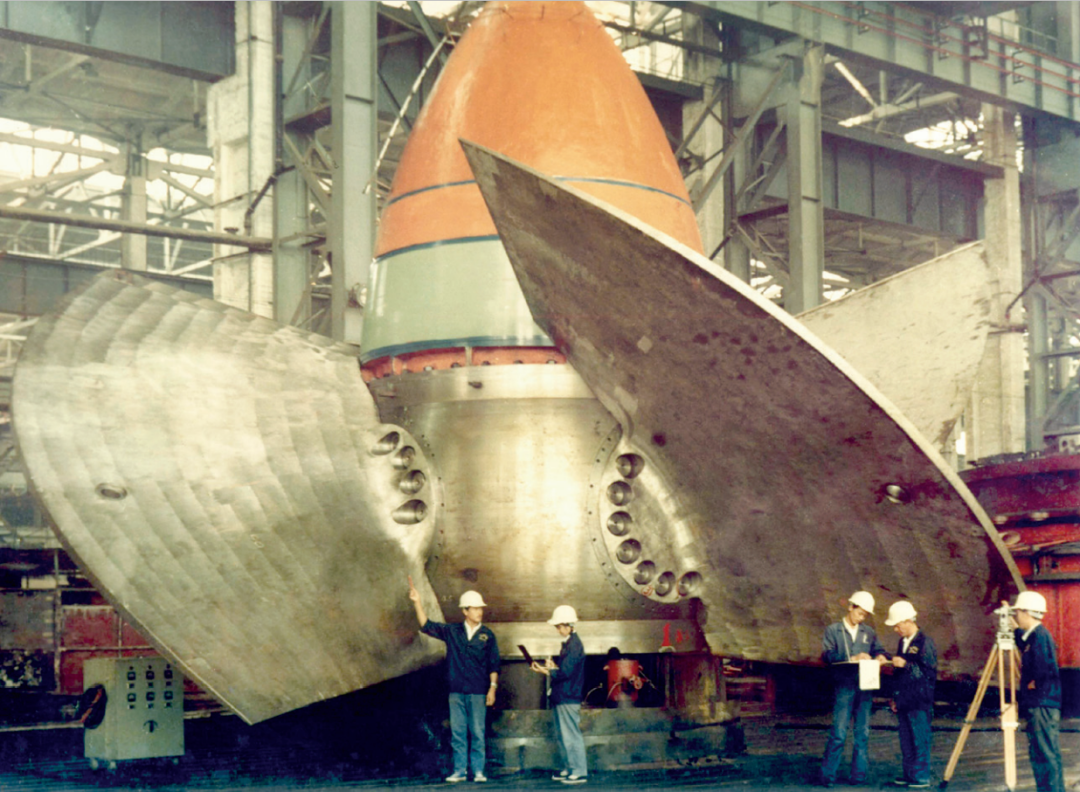

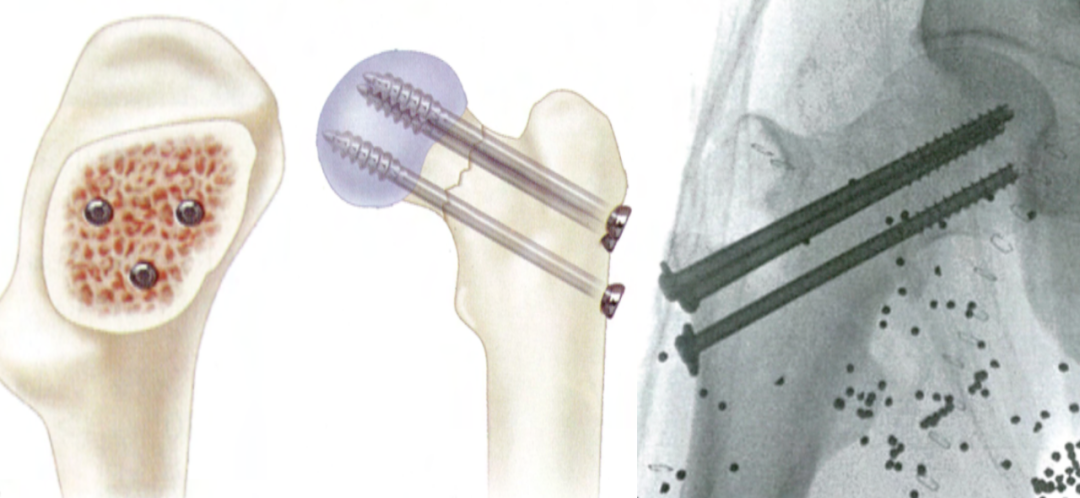

腐蚀才是永恒 面对一个锃亮的金属水龙头,王长罡会脑补出它的前世和结局。 它原是一块红褐色的赤铁矿,一旦被人类开采出来,就开始了它逆天改命的新旅程。 它在生产线上过五关斩六将,经冶炼、浇铸、成型,人类费上九牛二虎之力,最终把它变成了水龙头的样子。 但成为水龙头的时间,只是赤铁矿漫长人生的一个小片段,一段不过几万小时的短暂服役期。其实,从它为人类诞生的那一刻开始,它就势不可挡地向着它原来的样子变回去。 那股势不可挡的力量,就是腐蚀——水龙头的宿命。 逐渐腐蚀的水龙头 研究了15年的王长罡知道,腐蚀不只是铁的终局,它也写在所有金属的命簿里,腐蚀之后的氧化状态,才是它们能够永久存在的稳定状态。 也许你会问,那常见的不锈钢会腐蚀吗?黄金会不会呢? 也没有例外。会的。 “金属是晶体,在显微镜下放大来看,它的结构是一个个小房间像蜂窝一样挨在一起,蜂窝交界的地方,往往是薄弱的,正是不锈钢的弱点。”王长罡说。 当这一交界处受到腐蚀,肉眼上看,不锈钢还是光亮如新,看不出被破坏的痕迹,但它很容易就断了;在显微镜下,这类腐蚀可能是一道裂纹,就像树干上被斧子凿出了一道疤。 至于黄金白银,出土的金银器文物里,它们黯然失色的样子就是腐蚀的痕迹,除了土壤里的酸和碱毁了它们的容貌,一个同样重要的原因是,金银有杂质,冶炼做不到100%的纯度。 海昏侯刘贺墓出土的部分金器 尽管自然条件下,金子高冷不活泼,极难被腐蚀,熬过几十百代的人类是绰绰有余的,不影响它的贵金属价值,但要是碰上了强酸“王水”,金大王也得认栽。 “道高一尺,魔高一丈,腐蚀是无处不在的。”王长罡说。腐蚀是自然的、永恒的,而仅凭人类意志追求永恒,是错误、不现实的想法。 大多数人是嫌弃甚至害怕腐蚀的,也因此忽略了当中这些隐藏的自然奥秘,但王长罡能够抓住它、读懂它。 我们最熟悉的金属腐蚀是生锈,即便它没有生命和意识,也能“说话”。 就像大树年轮的圈数标注着它的树龄一样,不同颜色的锈迹、不同的周围环境,也指向不同的信息。 比如,不是每个金属腐蚀之后都会生锈,即便锈了也不都是一层黄色的痕迹,如果看见黄色的锈迹,首先可以判断它是钢材四大家族当中的碳钢。 生锈的废铁躺在莱茵河畔 如果这排带着黄色锈迹的栏杆离海近,就很正常,那是海洋大气里的氯离子在作怪;如果是在内陆地区,那就要推测周围是不是有化工厂排放不合规,污染了空气;在没有污染的大气里,锈迹的颜色更可能是红褐色的。 这让王长罡的工作看起来有点像侦探。 “生锈其实不一定是坏东西。”王长罡说。 有些锈迹像地上的落叶堆一样疏松,氧气、氯离子就很容易钻进这个迷宫,久久逗留,腐蚀也就更快;可有些锈迹像皮肤一样紧致和稳定,反倒给剩下的铁栏杆穿上一层保护膜,腐蚀就慢了——这是丢车保帅、要里子不要面子的做法。 不以人的意志为转移,这是腐蚀的奇妙世界。 稳定,一个终极目标 一个疲劳腐蚀的金属螺丝,可能就是一场空难的源头,于是飞机的每一次起落,机务都要里里外外仔细检修,才能保证航班持续安稳。 我们住的高楼,里头的钢筋受氧化腐蚀,体积一天天膨胀,长年累月,附着其上的混凝土也会开胀破裂,因此,房屋需要维护、翻新、重建,才谈得上“安居”。 无论人类社会还是自然世界,稳定都极其重要。 对金属也一样,而腐蚀正好给了它稳定——它腐蚀的过程,也是它走向稳定的旅程。 因此,与其说腐蚀是金属的宿命,不如说,稳定才是它的终极追求。 腐蚀在湖里的轮子 稳定的目标之下,金属腐蚀遵循着自然规律,发生了许多奇妙、复杂的化学反应。 从红褐色的赤铁矿变成一个水龙头,微观世界里,一个质的飞跃在于,赤铁矿里的氧原子和其他杂质被挤了出来,纯净的铁浴火重生。 但氧原子不甘心就这么被甩了,它时刻琢磨着回到铁当中去,自然界里的其他元素也会看上铁,和它结合,把单身的铁重新变成一块充满杂质的铁矿石——腐蚀就这样开始了。 夏日雨后、清晨白露未晞时,水汽就是腐蚀发生的温床。 这时候,活泼的氧气就奔向一切含铁的设施,它很容易就能抢走铁的电子,各自带上正负不同的电荷。 很快,一只无形的手伸了出来,氧被拽进了铁,成了它的一部分,结合为氧化物,腐蚀就这样完成了。 那只无形的手,之所以最终把氧推进了铁的怀抱,是因为氧对外做功的能量比铁的更高,而“能量高的会往能量更低的趋势发展和变化”。 废弃工厂巨大的生锈阀门(图源:图虫·创意) 能量从高向低转变,意味着什么呢? “能量越低,意味着更稳定。”王长罡说,这是化学界也是自然界的守则,它和水往低处流一样自然,就像山脚比山顶更安全一样。 同样的道理,被人类冶炼加工的金属,之所以不顾人类的挽留意愿、头也不回地接受腐蚀的命运,也是因为氧化的状态,比它单独存在的状态更稳定。 原来,人类发明技术、改造自然,终于把山脚的水运到了山腰上,把赤铁矿炼成了我们需要的坚硬钢铁和工具,我们深信这是文明之光,终究也只是暂时的、不稳定的。 无论是腐蚀所遵循的自然规律,还是腐蚀所酿事故的惨痛后果,给我们的启示是相同的:自然规律,是需要敬畏的,逆转它,是有代价的、不稳定的。 金属真正稳定漫长的时光,就是它腐蚀的样子,做一块安安静静、无人问津的矿石。 给金属看病 你见过蛀牙吗? 别被它表面上的一个不起眼的小黑点迷惑了,拿牙钻往里钻,其实虫牙里头已经蛀成了一个小穴,很深的。细菌钻进这个小黑点,就在里面悄悄搞破坏。 和人一样,金属也会蛀牙,只不过,在金属身上,这个腐蚀现象叫“点蚀”。 有一回,王长罡去给三峡水轮机看病,就遇到了点蚀。 水轮机是三峡重要的发电设备机组,千家万户的灯就是从这里开始亮的。水轮机很大,直径有20多米,主要材料是不锈钢。 1979年,东方电机自主研制的葛洲坝“大机”(图源:纵目) 当时,他用显微镜,在水轮机叶片上发现了好些小孔洞,这就是“点蚀”。和人类蛀牙上的虫眼一样,这些孔洞就是被重点围攻的缺陷,里头的腐蚀程度比表面更严重。 他们把材料拿到实验室去分析和模拟,才发现它的不锈钢表面的铬含量不够高、分布也不均匀,很容易产生点蚀,再加上三峡水流从高处落下冲击,叶片开裂的风险就很高。 麻烦的不只有这些。 王长罡又发现,孔洞边缘还有类似火焰灼烧过的蓝紫色痕迹,那是名叫“空蚀”留下的痕迹,也是腐蚀的一类。 空蚀是这样产生的:当水流从百米落差处落下,冲击水轮机叶片,砸在这些点蚀孔洞上,水流会突然改变方向,同时产生许多真空的气泡,气泡破裂放出强大能量,就往叶片上烙下灼烧的痕迹,也加剧了对水轮机叶片的腐蚀。 点蚀、水流冲击、空蚀的三重攻势下,服役的水轮机很不容易。“如果一个叶片(腐蚀)掉了飞出去,到处撞击整个机组,是非常大的事故。”因此,设备检修以及和王长罡一样的“金属医生”,就显得格外重要。 和人一样,金属有缺陷、会疲劳,也会生病,腐蚀是一大病因。 2022年8月4日,江苏连云港港区海域,连云港航标处工作人员正在更换67号灯浮标 在科研中,王长罡的一部分工作的确和医生很像,只是他诊治的对象是一个个金属疙瘩——它小到工业企业设备,大到三峡水轮机叶片、核潜艇部件——但他给金属看病的手段,和人类医生看病有相通的地方。 “医生看病往往问有什么症状,中医还常常会问生活习惯,我们都问。”王长罡说。 生活习惯,就是它的服役环境,比如是不是过度加班了,还是太长时间没用了。病症自然是看金属部件运行有什么异常,进而给这些金属疙瘩开一系列检查单。 找到问题所在,王长罡会开出一个诊断报告,提供治疗方案,它可能是一份健康的运行报告,也可能是一份材料采购报告,如果问题太严重,就需要手术“换设备”——这是一份把风险扼杀在摇篮里的专业工作。 在腐蚀和微观世界里,王长罡看见了自然,但他没有忘记关心人类。 “研究腐蚀,不单是研究腐蚀本身,更多是要研究怎么为人类防控腐蚀。”王长罡说。 为我所用,“镁”梦成真 人类的确有因势利导、化腐朽为神奇的创造力。防治金属腐蚀的同时,我们也在利用腐蚀,创造价值。 生活中常见的“过冬神器”暖宝宝,就是利用了铁粉易被氧气腐蚀,反应过程中释放出的热量。 更有技术含量的,是下面这样一枚可以自己消失的钉子。 骨科手术中要用到骨钉,钛合金、不锈钢是常见的材料。这些骨钉要是长期留在身体里不取出,在体液的腐蚀下,会不断有金属离子溶出,造成健康隐患。为此,骨折病人往往不得不接受二次手术取骨钉,增加了额外的痛苦和负担。 钛制作的空心钉固定股骨颈骨折(图源:《坎贝尔骨科学》) 科学家早就想到一劳永逸的思路:如果病人的骨头长好之后,骨钉能自己消失就好了。 千挑万选,“镁”成了被选中的最佳金属。 这两年,国内也研发出了可降解的医用镁合金骨钉,临床试验成果也已经发表在了权威期刊上。 这里的“降解”,就是金属腐蚀的原理,它利用了镁和水的化学反应。 “镁很活泼,身体里的水就可以驱动它的腐蚀,释放出的镁离子正好是人体需要的微量元素,氢气也会被代谢掉。”王长罡解释,通过控制镁的表面涂层、金属合金元素,设计骨钉的寿命,骨头愈合之后,让它自己在人体里腐蚀消失。 上海交通大学材料科学与工程学院教授袁广银的研究团队,就对医用镁骨钉做了细致的改进,公布了临床试验成果,他们还对比了材料成本。“(镁骨钉)成本同其他骨内材料器械相当,甚至比钛合金骨钉还低。” 人类利用金属腐蚀的创造力,不会只局限在镁骨钉,毕竟创造工具、改进材料、改造自然,人类从未停下脚步。 从冶金到防腐蚀,从青铜器、发动机,到润滑油、镁骨钉,这些技术和产物,是我们讲不完的文明史。 Lambotte报道的儿童肱骨髁上骨折(A)采用镁金属钉固定(B)的病例。几个月之后,镁钉全部降解,骨折部位已经愈合稳定,如图C所示。没有感染和疼痛现象发生,该儿童肘部功能恢复良好(D)(图源:中国器审) 但这篇小小的文章,努力想让你看见的,其实只是那个既近又远的微观世界: 比如,金属不是铁板一块的死物,每个金属有它动静不一的脾性,组成它的粒子总在隐秘又笃定地活动着。 腐蚀也不像它表面看起来那样丑陋,它有具体的颜色、丰富的形态,更伴随着复杂的物质交换、确切的能量转化、无法超越的自然法则。 金属腐蚀的神奇和精彩,当然不是一个简洁的化学反应式就能囊括的。 王长罡,这位“85后”博士、研究员说,他研究金属腐蚀的起点,大概是从小时候向大人提问“人为什么活着”开始的,因为后来他觉着,自己似乎能从金属腐蚀身上找到一些线索。 早前演讲里,他有过一句总结: 一个水龙头经过百千万亿年的等待,经过百炼成钢的浴火重生,换来的仅仅是几万个小时的稳定服役,“腐蚀人”也致力于将每一个金属的短暂生命发挥到极致,向死而生。 这当然也不是一个简洁的化学反应式就能囊括的。 (文中配图部分来源于视觉中国,部分来源于网络) 编辑 | 向治霖 新媒体编辑 | 吴 擎 排版 | 菲 菲