从2012年的9356公里到2021年的突破4万公里,中国高铁营运里程增长3倍多,稳居世界第一。960多万平方公里的华夏大地上,轨道路网密布、高铁列车飞驰,成为助推国民经济发展的强大引擎。对于所有关心中国高铁的人来说,王梦恕永远值得铭记。

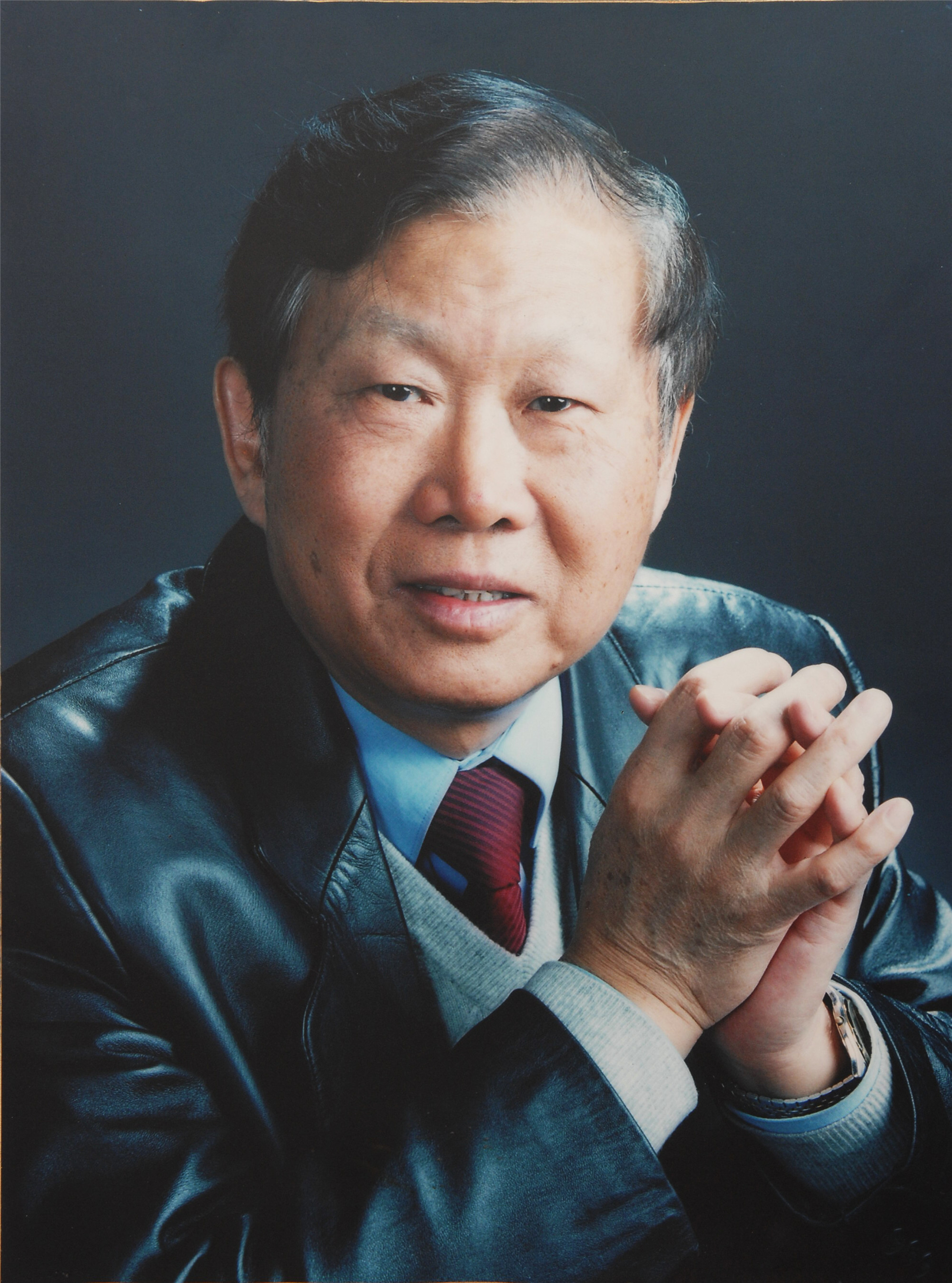

(王梦恕院士)

中国著名隧道及地下工程专家、中国工程院院士王梦恕因主持和参与了中国高铁的研发建设工作而被誉为“高铁院士”。他的严谨治学、求真务实、直言不讳,激励着无数人。2018年的今天,王梦恕逝世。

中铁隧道局集团是国内隧道施工“国家队”,王梦恕在此工作了40年。2017年,中铁隧道局集团总部搬迁至南沙,并建设了国内首座以隧道及地下工程为主题的专业博物馆——隧道博物馆。

博物馆保存着王梦恕生前的书籍、手稿和证书,并于今年入选了中国科协、教育部、科技部等7部委联合发布的首批“科学家精神教育基地”名单,成为广州唯二的“科学家精神教育基地”。(另一家为华南农业大学卢永根先进事迹陈列展)。

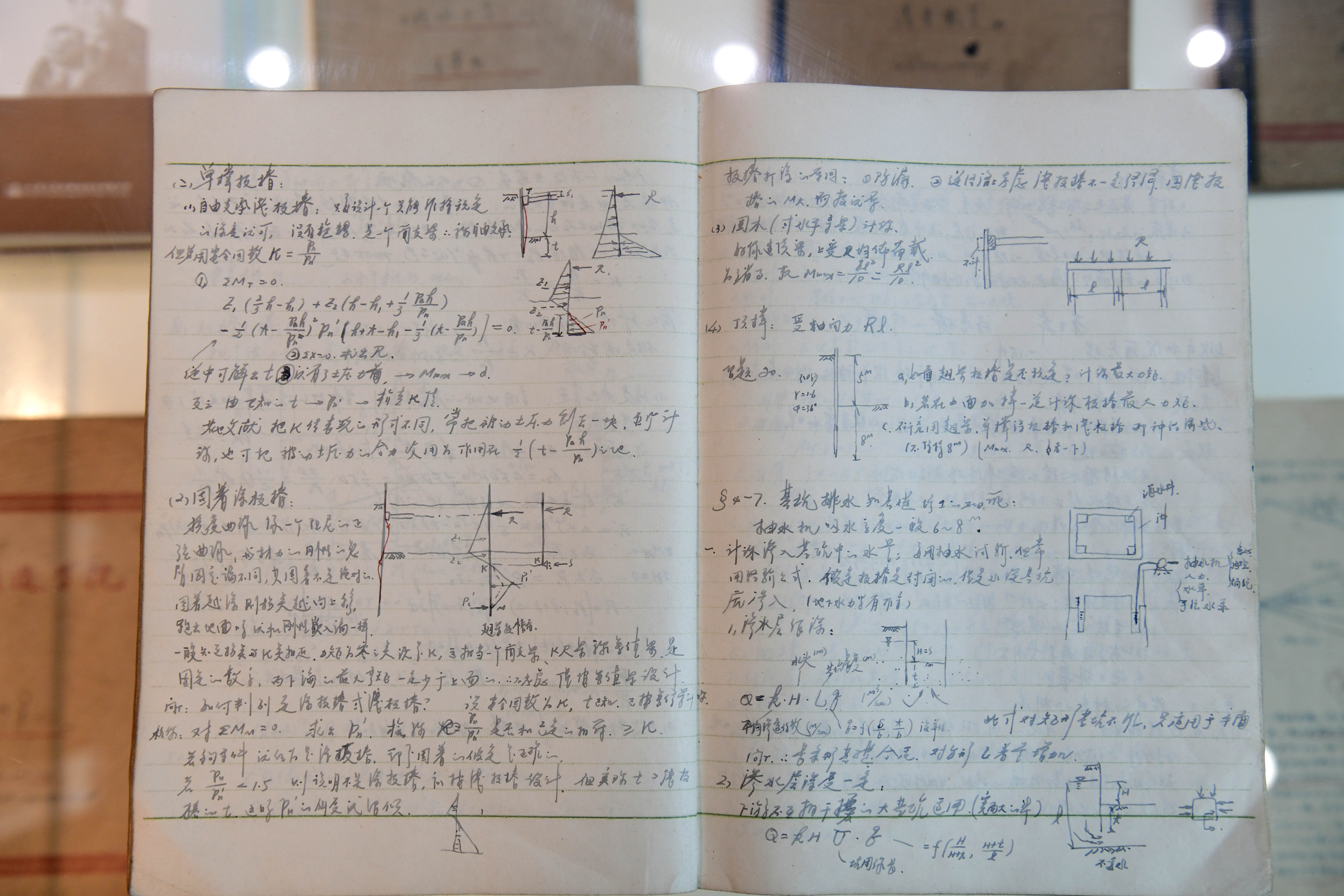

(王梦恕生前的书籍、手稿和证书保存在隧道博物馆)

博物馆里篆刻王梦恕生前的六句话,每一句话都是一段故事。今天,广州日报记者摘取了这六句话背后的故事,将王梦恕的追寻和梦想分享给你们听。

“隧道工人无愧于祖国,无愧于人民,但有愧于父母,有愧于家庭”

1980年底的一个深夜里,王梦恕在床上辗转反侧,随后写下了以上这段有血有肉的话。当时中铁隧道局集团奉命从洛阳南下广东,承担衡广复线坪石至乐昌段11座隧道和3座大桥的施工任务。其中,全线控制工程大瑶山隧道全长14.29公里,是全国当时最长的双线电气化铁路隧道,在国内史无前例。在一线,王梦恕正担任着科研所结构研究室主任。

四海为家、远离妻子的隧道工人让他牵挂。因为1960年的一段惨痛经历常闯入他的梦里,将他惊醒:曾经作为唐山铁道学院的学生去成昆铁路实习,王梦恕在隧道里亲身体验到人工打眼后爆破的落后方式,此后也亲眼目睹在一次塌方后,殉难工友面目全非、四肢不全的惨烈景象。

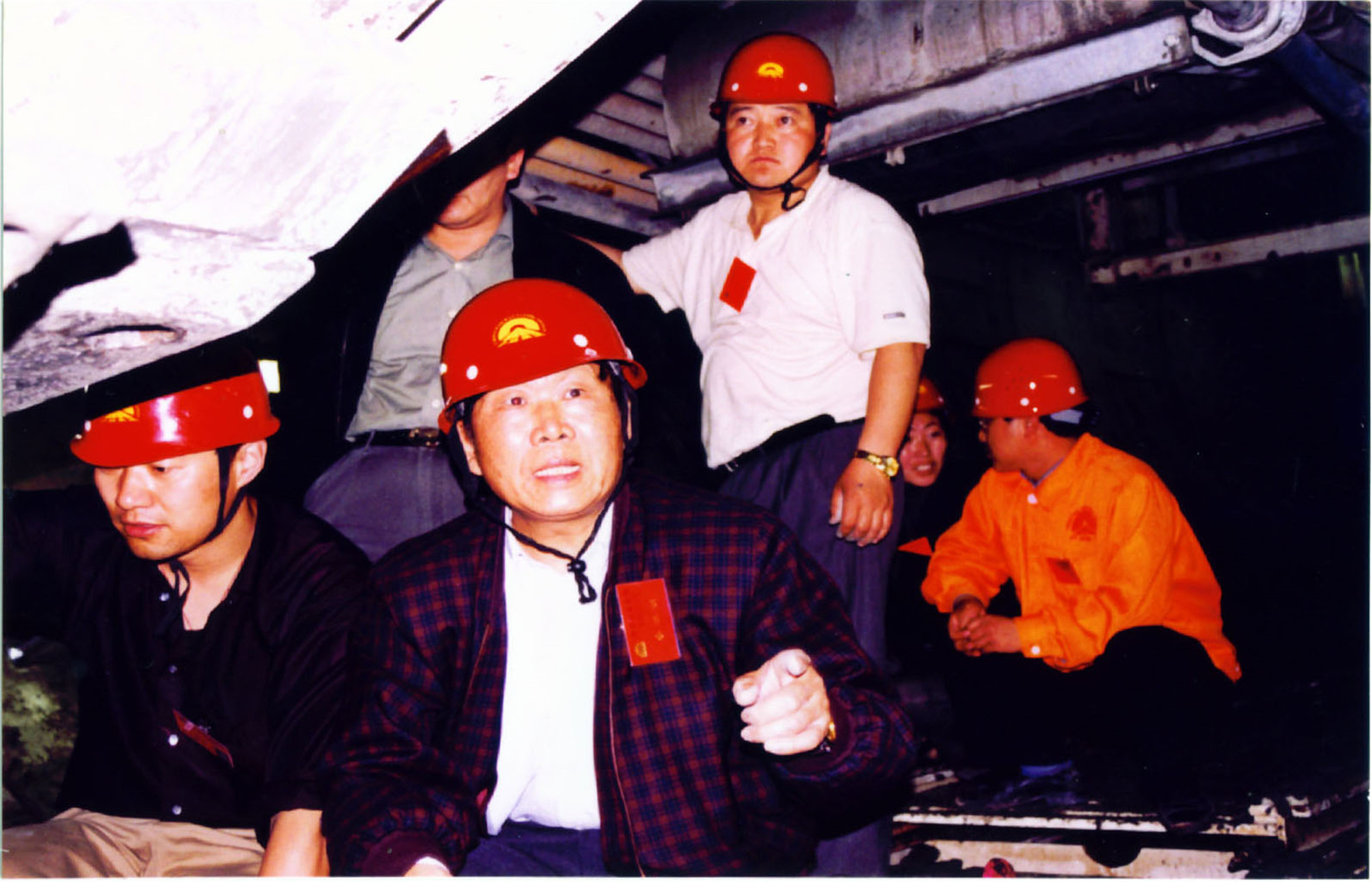

(王梦恕院士在隧道内)

面对大瑶山隧道,王梦恕决心尝试采用“新奥法”施工技术,为工人营造安全的环境。在新工法下,支护方式省去了以往的木料支撑,工人们却纷纷不敢进洞。王梦恕带头进入,并说道:“不要怕,要砸先砸我”,他和团队经常在洞里一待就是20多个小时。

最终,王梦恕改变了中国百年来的隧道修建工法,不仅使大瑶山隧道工程提前两年半完工,还改变了老方法每掘进100米死亡一人的局面,新技术应用后再没有工人因为塌方而丧命。大瑶山隧道被视为中国铁道建设史上的一座里程碑。它向世界证明了,中国人有能力自力更生打造世界一流隧道。

(博物馆里王梦恕院士的手稿)

“我一生的信念就是物我两忘,宠辱不惊。祖国的需要就是我奋斗的目标,也给我奋斗的力量。”

“物我两忘,宠辱不惊”是王梦恕的座右铭。在他看来,想取得一个重大成果,发现一个重大定律,建设一个宏伟工程,必须有两个结合、一个团结:一是自然科学、社会科学、技术科学三者之间的结合;二是自己所从事的专业与其他专业之间的结合。两个结合需要很多人参与,需要大兵团作战,因此,必须以身作则,淡泊名利,才能搞好一个团结。那种只专一点,不顾全面,不尊重别人;追求名利,见利忘义,小作坊式的思想方法和工作方法是绝对成不了气候的。

(2017年3月29日,王梦恕院士参加中铁隧道局重返沙木拉达活动,接受人民网采访)

1995年7月,在该年当选中国工程院院士的王梦恕出席了在北京召开的中国工程院第二次院士大会。会后,首都几家单位邀请王梦恕留在首都工作,许诺给更好的房子、安排子女在京工作、给丰厚的安家费、并在原有工资的基础上翻番。但王梦恕都一一谢绝了。

他坦诚地说,当选为中国工程院院士不仅是自己的荣誉,也是隧道局的荣誉。我不能辜负党和国家对我的培养,不能辜负隧道局广大职工对我的期望。如果要带硕士生、博士生的话,我更愿意在隧道局多培养一些年轻人。

很多学校请他兼职,他虽然同意了,却只让对方负担往返差旅支出,其他一概不要。他兼任北京交通大学教授时,常常先坐地铁到西直门地铁站,再花5块钱坐个“黑三轮”。有次一个老师发现了,对他说,您是院士,这多危险啊!但他却一笑而过。

“哪怕自己背负骂名,只要对国家,对人民有好处,我就一定要说。”

学生曾如此追忆王梦恕,敢说话的人不多,像他这么敢说话的人更少,他是一个敢说敢当的老爷子。

“高铁没必要装WIFI”、“高铁票价不贵而是工资太低”……一些言论让王梦恕毁誉参半,但他仍坚持表达自己的观点。

作为一个常提不同意见的人,这位院士从不以势压人,是以事实为依据、以客观为准则,不唯书、不唯上、不唯媒、不从众。他因此成为媒体关注的焦点,当记者向他提出采访邀约时,得到的回复常常是一句痛快的“你过来吧”。当记者提出请他审稿核对时,他也会说:“不用看,我说过的话我负责任!”

王梦恕曾说:“我父亲对我影响很大,他说你应该出人头地,出人头地的目的是为了给老百姓办事。一个院士要是成天考虑自己,会被人瞧不起。”

(王梦恕参加全国两会)

“要忠孝仁义做人,求真务实做事,常怀为国为民之心”

谈事,王梦恕是直肠子。1965年,北京地铁1号线开工建设,27岁的技术员王梦恕发现了隧道内净空确定未考虑施工误差、贯通误差的重大设计失误。开工在即之时,王梦恕反映了这个严重问题,当场就炸开了锅。专家们要王梦恕拿出证据。若问题真的存在,意味着3万多张图纸重新进行了修改,工期要推迟3个月。

王梦恕深知口说无凭,冒着寒彻骨髓的风雪在长达1.5千米的渠道反复测量,手脚被看不清的木钉扎伤,渗出的血水冻成了红冰块,最后测出贯通误差竟在正负200毫米,证明了加大内净空是不容争辩的。

对人,王梦恕则是个热心肠。在河南省焦作市温县招贤乡安乐寨村,王梦恕和经济学家、国务院发展研究中心原主任王梦奎,焦作大学教授王梦周三兄弟2017年将故居捐出,重新修建,赠书1万余册,命名为“兄弟书屋”。 他曾满怀期待地说:“祖传的老房修一修,变成一个大家看书的地方,并且必要时成立基金,让它长期保留下去。建议家乡的孩子们多看好书,希望都能成才!”

如今兄弟书屋依然迎来送往,本村和周边村庄每年到此借书的有1万多人次,其中60%是中小学生。该村76岁的退休干部王梦醒十分感激这个书屋,并介绍说,“这些年村里出了300多名大学生、50多名硕士和博士。”

“重大工程建设要给子孙后代留下遗产,不要留下遗憾和灾难”

王梦恕敢于痛斥“不合理工期、不合理造价、不合理方案、不合理合同”工程的弊端,他呼吁在工程建设中,坚定不移地按科学规律办事。学生曾亲眼见证,在施工现场、研讨会现场,王梦恕对那些“不懂装懂”“不认真干事”的各级管理者提出严厉批评。

理直气壮地要求别人,正因为自己身先士卒地践行。20世纪90年代初,北京决定在长安街采用浅埋暗挖法修建39条过街通道,希望王梦恕提出不中断交通、不干扰市民、不污染环境、通道埋深最浅的方案开展施工。

当时世界上唯有德国能够实现埋深最浅的方案,当通道跨度为4米时,可以做到埋深2.7米,即是通道的顶部离地面只有2.7米,这是埋深的极限,再浅必然坍塌。

而北京通道跨度本身超过10米,按照德国的技术理论需要更深的埋深。可通道埋得过深,实用性会大大降低,工程建设成本也会大大增加。

(北京地铁浅埋暗挖施工技术鉴定会)

德国专家的论断像一座大山挡在王梦恕面前,他想着为中国人争口气,便一头扎进浩如烟海的资料中,不断地计算、不断地推演。最后他谨慎又信心十足地提出:通道跨度净宽在10米以上时,埋深可以达到0.6~1米。

当方案递给施工方,竟遭到了拒绝。但王梦恕很有把握,并锲而不舍地推进新方案落地,最后用科学数据说服了对方。

为了确保方案既符合科学、又符合现实,他和团队坚守在施工现场,并定下一个硬任务:每天都要将每条过街通道仔细地勘察一遍,盯紧一些关键部位的技术措施。

最终,竣工的过街通道主要技术指标打破了德国保持的纪录。“浅埋暗挖法”也成为中国地铁建设技术划时代的变革,终结了城市中心区开膛破肚修地铁的时代。

即便七旬之时,王梦恕也是许多工程的技术顾问或者专家委员会成员。哪里有问题,哪里就有他的身影。他说,“找问题一定要去工程面上,就是工地上。”

(王梦恕在武汉长江隧道施工现场与工程技术人员交流)

“人这一辈子最不该犯的错误就是说谎话,只要一说谎话,缺点也可以变优点,大家都不说真话,社会就没希望了”

有一年,中铁隧道局选拔领导干部,王梦恕作为两个评委之一,对参评干部提了同一个问题:“人这一辈子最不该犯的错误是什么?”答案五花八门,出现频率最高的回答是“不应该腐败”,但王梦恕心里有标准答案,50个参评干部只有一个答了出来——“不要说假话”。

对待学生的困惑疑难,王梦恕总是鼓励他们“一定要敢于说真话”。在王梦恕看来,作为一名科学家,敢于说真话也是一种责任。

文/广州日报·新花城记者:龙锟

图/广州日报·新花城记者:杨耀烨

部分图由中铁隧道局集团提供

广州日报·新花城编辑:张映武