作者 | 南风窗记者 何国胜

看到自己微博有700多条未读消息时,杨玲第一反应是“自己要火了”。她顺手截了一张图,想着做个纪念。

但点进去消息栏一看,满屏的辱骂。“撒泡尿照照自己”“就你好看,你全家都好看”……其他的一些难以复述。

起因只是一条评论。

那天上午,杨玲打开微博,首页推的是某位女明星。她觉得不胜烦扰,于是评论说:“最近总是推她到我首页,别推了,我get不到她的美。”

中午时,那些恶评如雪片飞来。起初,杨玲气愤,跟骂她的人对骂,与稍显温和的人讲理,“我只是不喜欢她,又没说她丑”。但这都是徒劳。评论和私信还是不断涌进来,骂过去的话被更强烈地反弹回来。

不难过是假的。有人去微博主页看了她的照片,讽刺道,“我看你微博,就长那样,我还以为你多好看呢”。杨玲觉得无力,想了想还是算了。她删了那条有关女星的评论,不再看那些恶评。

这事过去有些日子了,可每次跟人讲起,杨玲就惊讶于原来网暴如此普遍,“没想到发生在我身上。”杨玲告诉南风窗记者。

有这种感受的不止杨玲一人,网络暴力已经成为互联网中常见的现象。诸多热点事件中,当事人中一方或两方多会遭遇网暴的伤害,让事情走向悲剧。

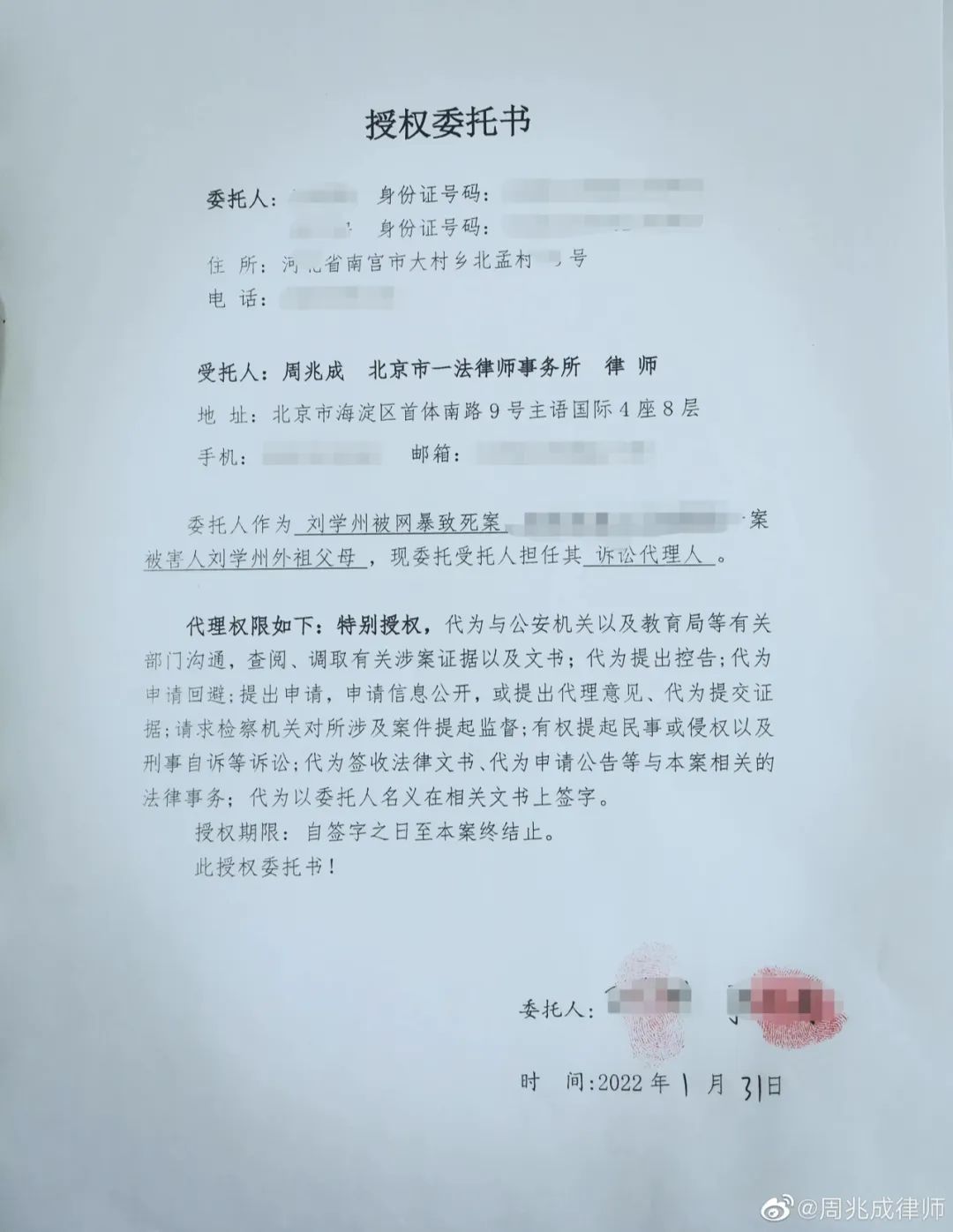

如年初自杀的寻亲少年刘学州,在遗书中控诉了生前遭遇的网暴。后来其亲属委托律师对网暴者提起诉讼。

寻亲少年刘学州

2020年7月,杭州吴女士被造谣出轨外卖小哥。遭到网络暴力,导致她失去工作、心生抑郁。

2018年8月,德阳安医生和丈夫去游泳时,两名13岁男孩与她发生肢体碰撞,从而产生冲突。之后安医生被人肉搜索、不堪被谩骂侮辱后自杀……

这样的例子可以列举很多,它们像是一个个红色警示灯,告诫我们:网络暴力似是一把利刃,刺向人时,血是真的。

可喜的是,网暴的这种伤害性已经被司法机关重视。

今年两会期间,最高人民法院工作报告提出,对侵犯个人信息、煽动网络暴力侮辱诽谤的,依法追究刑事责任。

今年两高报告强调依法治理网络暴力登上微博热搜

此外,最高人民检察院工作报告提到,从严追诉网络诽谤、侮辱、侵犯公民个人信息等严重危害社会秩序、侵犯公民权利犯罪。

同时,不少人大代表和政协委员建议将网暴行为纳入刑法、将严重的网暴纳入公诉案件。

“社死”也被司法层面提起关注。最高检检察委员会委员、第一检察厅厅长苗生明表示,看似“小案”,但当事人可能遭遇“社会性死亡”,是“天大的事情”。

于是,如何用法律及相关配置更好地规制网暴,这成为网络中每个人的疑问和期待。

网暴难界定 谈起网暴时,每人都有几句话说,但问及具体的概念或形式界定时,多数人面露难色。这是现实的问题。 “网暴”并非法律用语,也就难以界定。对一违法行为若没有明确的界定,治理就不免出现难题。甚至使得有人实施了网暴而不自知。 这对当前的法律界是一个考验。浙江省公共政策研究院研究员高艳东告诉南风窗记者,网暴的界定有两点困难。 一是言论合法性、合道德性难以界定。高艳东表示,在事实没有清晰前,除了那些明显的辱骂言辞,网民的发言处在一种“公说公有理,婆说婆有理”状态,难以达到违法程度。但这些发言,表面上看不会对当事人产生伤害,可如果其不符合事实,就会以一种更难以察觉的方式伤害当事人。 二是网络暴力参与者的跟风现象难以界定。“ 多数网暴参与者大多体现出一种跟风姿态(对相关恶意评论的点赞或跟帖)。在极少数恶意制造者的带动下,若出现了大量的点赞或跟帖的支持,则会对网暴受害者产生极大的心理压力。如此,可能原本无任何恶意的一条点赞或跟帖就会在莫名之中成为压倒网暴受害者的最后一根稻草。”高艳东说道。 “网暴”并非法律用语,也就难以界定。图源:人民视觉 尽管有上述两种难以界定性,但仍有专家对其常见的表现形式做了总结。 中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍将网暴分为三种形式,“一种是语言的攻击,涉及到侮辱、诽谤。第二是人肉搜索,这主要是对个人信息权的一种侵害。第三种是恶意的舆论引导,打着时事评论的旗号,进行煽动性的网络动员。” 经过长期观察,朱巍认为第三种形式是最多的,也最应该“狠狠治理”。这类多是一些自媒体号或网络大V发起,背后有较强的组织能力。他们的意见影响其他网民,一定程度上导致语言攻击和人肉搜索的出现。 网暴出现的原因复杂,难以一句话概括。“有些就是为了贬损他人人格,还有一些是饭圈之类群体的‘拉踩’,也有为了流量骂人,哪有流量有往哪蹭。”朱巍说道。 高艳东认为,网暴行为的出现,很大程度上是因为网络空间的虚拟性和评论的匿名性(即使用昵称),这让很多人觉得,无需对自身言论直接负责。 而且“有些人其实在线下都是善良诚实的人,为什么在线上就变了样子?”朱巍分析道,由于普通网民被裹挟进舆论后,在群体压力或信息茧房的影响下,会主动或被动地变得极端。 而这致使网暴呈现出一系列特点,同时也成为对网暴者追责和处罚时面临的难题。 网暴难追责? 通常,“网暴者是不特定且人数众多”,高艳东说,网络暴力中的双方没有直接的利害关系。而且,“网暴行径的认定更难、后果往往更严重。” 现实中,很多网暴直到造成严重后果后才被认定为网暴行为,而它“往往会造成被网暴者’社死’乃至精神失常、自残、自杀等严重后果。” 主播“罗小猫猫子”因网暴在直播时喝农药自杀 此外,网暴行为中的暴力,又是一种无形、不知名、不特定的暴力。“给被网暴者带来一种不知名的心理影响,加重其心理压力,而这种暴力的伤害后果往往只有被网暴者才可直接或间接感知,换言之,即言者无意,听者有心。”高艳东说道。 一旦进入司法程序,这些特点在某种程度上就成了追责的障碍。 虽然从整个立法体系来看,我国目前有8部规制网络空间的专门立法(如《网络安全法》《个人信息保护法》)和21部涉及互联网法律规范的相关法律(《治安管理处罚法》《民法典》《刑法》等)。 可是,由于“互联网的快速发展,相关法律规范显示出明显的滞后性。”高艳东说。 “两高”在2013年发布的《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称 《解释》)提供了为数不多的追究网暴者刑事责任的法律依据。其主要处理涉嫌诽谤的网络暴力行为,即故意捏造、篡改并散布损害他人名誉的事实,但得是在“情节严重”的前提下才能追究刑责。 根据《解释》规定,“情节严重”包括:同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上,或者被转发次数达到五百次以上的;造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的;二年内曾因诽谤受过行政处罚,又诽谤他人的和其他情节严重的情形。 尽管有此依据,但造谣诽谤只是网暴行为的一种,并不能涵盖所有的网暴行为。 更为重要的是,诽谤罪是刑法中为数不多的“告诉才处理”的罪名。它意味着,若被网暴者要想追究网暴者的刑事责任,只能自诉,而非检察院公诉,公安机关也不介入。这带来的问题是:起诉者要自行举证。但面对不特定、不知名且人数众多的网暴者,自行取证的难度很大。 代理“刘学州被网暴自杀案”的律师周兆成就面临这种难题。刘学州自杀后,其亲属委托周兆成起诉追责网暴者。很多“施暴者”在刘学州去世当日,删除了相关的网暴内容、侵权作品,给取证带来一定困难。 刘学州自杀后,其亲属委托周兆成起诉追责网暴者 周兆成曾告诉南风窗记者,第三方网友给他们提供了大量的截图证据。他们从中筛选出2000条涉及对刘学州的侮辱、诽谤、谩骂攻击的网暴言论。之后,这些证据还要进行保全和固定操作,工作量和成本颇高。 而且,面对人数众多的网暴者,周兆成团队也无法逐一起诉,只是选择了其中影响力较大的“大V”。 “对于被带节奏的这些网友,由于他们自身的影响力有限,通常的话他们在法律层面上还是一个侵权行为。这样的网友,主要还是法不责众,没办法说每个人都去追究他们的法律责任。”周兆成说道。 但不可否认的是,每一个网暴者轻飘飘的话,都可能是刘学州身上“最后的稻草”。 整体而言,目前我国规制网络暴力行为的手段主要是民事手段,受害人也多通过提起民事诉讼的手段来维权,相关的刑事案例较少。 一篇研究网络暴力刑法规制的论文《网络暴力行为的刑法规制》通过统计司法机关公开的裁判文书发现,截至2019年,公开的有关网络暴力的刑事案例不足10例。民事案例多以赔礼道歉、消除影响、赔偿损失等结束。 可以怎么做? 网络呼声中,对治理网暴最多的是苛以刑责。而这又是否可行? 网络暴力的愈发猖獗、频繁与当下法律规范的滞后性产生了落差,所以今年的两会中,让网暴入刑的呼声不小。其中,全国政协委员魏世忠建议将严重的网络暴力纳入公诉案件。 司法实践中,“严重危害社会秩序和国家利益”的侮辱或诽谤类案件,才会被提起公诉。《解释》对“严重危害社会秩序和国家利益”规定了7种情形。 如造谣杭州女子出轨快递小哥的案件,最后由刑事自诉转为公诉。检察机关认为此案造谣诽谤行为符合《解释》规定的“严重危害社会秩序”的情形,是近年来为数不多的自诉转公诉的网暴类案件。 2月21日最高人民检察院以“坚持以人民为中心加强网络时代人格权刑事保护”为主题举行的新闻发布会中,该案就作为指导案例出现。对将严重的网络暴力犯罪纳入公诉案件具有现实的指导意义。 不过,网暴入刑,当前的法律规范还不足以提供必要的支持,具体条文可能需要更加明确。 一是制裁手段最为严厉的《刑法》中,“侮辱罪”“诽谤罪”的构成要件并不完全适用于网暴特征。“网暴者往往可以就其‘漏洞’为自身脱罪。” 二是《刑法》应当积极回应时代发展所带来的风险挑战的合理关切,“网络空间不再是传统意义上与现实生活有着极大差距的‘虚拟空间’,对此,《刑法》当定其责。” 对于设立“网暴罪”的声音,高艳东认为实际意义可能并不大。 2022年“清朗”系列专项行动将重点整治这些网络乱象。图源:视觉中国 具体来说,基于网暴者的不特定且多数人的特点,若网暴入刑“可能出现‘该判的的判不了(由于举证、构成要件该当性、‘法不责众’等方面的原因),不该判的抓了一大堆(可能在一定程度上扩大了打击范围)”的情况。 此外,一般被司法机关认定的网暴行径,往往会对被网暴者造成较为严重的后果(如自残、自杀等)。“如果只按单纯的网暴定罪,难免有些过轻,不足以惩治网暴乱象。”高艳东说。 因而可能适用拟制规定,即其他法定刑更重的法律条文,从该意义上来说,用“网暴”定罪的可能性似乎略小。 如此,有效打击网暴行为,便需要更为完善和精准的法律规范和体系。“还有就是要有待于整体网民素质的提高。”朱巍表示,“在人的综合素质提高的基础上,才有真正的理性发言。”否则,就算知晓了相关的法律规定,且制定了“严法”,也无法从根本上解决网暴问题。 平台何为? 网暴者和被网暴者之外,每起网络暴力事件中,网络平台也难以“隐身”。那么,提供“广场”的网络平台,是否应该为网暴承担责任以及承担什么责任? 早期,在网暴事件进入司法阶段时,网络平台常以提供技术服务的“中立者”自居,以无法顾及在自己平台上发生的所有“暴力事件”为由辩解。当下,这种纯粹的“中立者”身份难以为继。 《民法典》第一千一百九十五条规定:网络用户利用网络服务实施侵权行为的,权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。 同时,《民法典》第一千一百九十七条还规定:网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。 但依照当下的网暴现状,平台的行动似乎还不够。“因为所有的网暴都会产生一波流量。”朱巍告诉记者,在流量经济的刺激下,网络平台下决心重治网暴的动力不是很足。 事实似是如此。“就当前实际情况而言,平台显然还处于一种“大网络,小平台”的姿态,相关管控还略显‘消极’。”高艳东说,在当下的基础上,平台还要持续完善对“评论区”等网暴重灾区的事前审核和事后监管机制。 “一方面需要研发更有效的监管审查技术,另一方面,需要制定更完善的‘反网暴’规范,完善举报、申诉机制,并即时清理不当言论、虚假言论、极端言论,让‘网络空间不是法外之地’的口号落到实处。”高艳东建议道。 此外,高艳东还建议各网络平台建立跨平台的黑名单制度,让网暴者无立身之所。否则,网暴者被一个平台“拉黑”后,其换个地方,换个“马甲”,依然“自在”。 “我们现在的这些平台实际是有能力这么做的,但是它们没有这么做,(网暴过去)时间稍微久一点,(施暴的)网民可能已经忘记了,但有些被侵害的人可能永远不会再醒来了。”朱巍说道。 编辑 | 向由 排版 | 杨俊