作者 | 南风窗高级记者 肖瑶

成名第四年,余秀华回到了她的家乡,照常写诗,写文,在自己的小公众号上带货。

但或多或少地,她的农村已不同往昔——2019年,纪录片《摇摇晃晃的人间》的导演范俭再访,看到一个被精致改造过的“新农村”:小桥流水,新栽绿意。余秀华的自建房,也从一个普通农妇的家,变成了一个离异女诗人的待客所,时不时有远方的朋友千里迢迢来找她喝酒,聊天。她喜欢男人,也喜欢喝酒,并对此直言不讳。

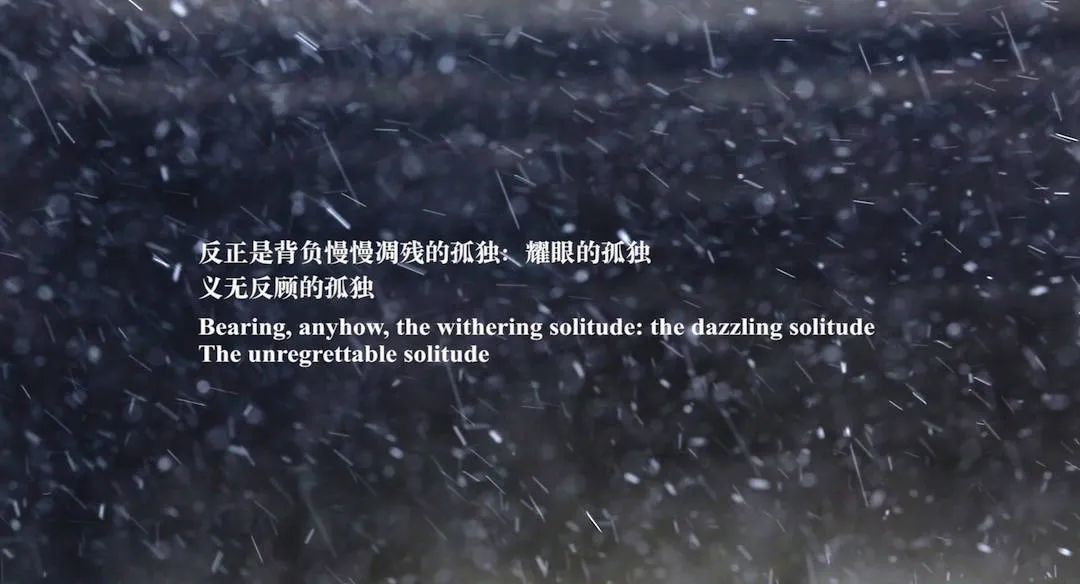

2015年1月,余秀华的诗歌《穿越大半个中国去睡你》在社交网络上被转发超过一百万次,余秀华迅速成名(图源:纪录片《摇摇晃晃的人间》)

可这一切似乎已很难再给她带来与成名初期匹敌的热度与人气了。“余秀华”,已经部分脱离了人们最初期待和被吸引的那种叙事。

那种叙事在四年后的韩仕梅身上重演。

一个年仅半百的农妇,决定不再忍受劳碌的受压迫的生活,发出自己的呐喊,更发出女性的声音,然后,一鸣惊人。众人雀跃:在农田里写诗的女人,多么美好。

韩仕梅

人们注意到的是这份反差感带来的戏剧性美感,而不是具体的人身上有何种具体的美。

实际上,不论横向还是纵向,同类叙事一直在不厌其烦地、如出一辙地上演。

2017年写自传文爆火的北京育儿嫂范雨素;2021年夏天短暂上过当地新闻、后来留在百度百科的“(宁波余姚)梁弄镇菜市场里的女作家陈慧”;还有不那么知名的,比如一个在北京做家政工的东北中年女人,丧偶,白天替别人打扫房间,晚上为自己写作……

或者是看上去更“精致”一点的,在厨房里写书的杨本芬。八十岁才开始写书,不论写成什么样,她的大部分人生,也已经那样了。

杨本芬(图源:纪录片《倒带》)

成名的余秀华、杨本芬,未成名的陈慧、尹晓炜……在当下的大众语境里,她们是一样的。临时的“作家”身份,与永恒的“卖菜的”“保洁阿姨”等身份的社会学冲突,折射出一个深陷现代化乡土转型旋涡的“她”,再回到普遍受存在危机困扰的“人”身上来。

这种危机,与近年来在城市里纷纷扰扰的女性权利话题其实有着一段真空距离。余秀华、韩仕梅们的故事,挑开的只是最弱势的那一部分女性——农村妇女——压抑的、工具般的生活的一角,极少数的人能够悲鸣几声,大多数的人在沉默的、没有人看到的角落,过完了一生。

“命运把我装订得极为拙劣”

20世纪初的诗人、小说家尤瑟纳尔女士说:“当我计算或写作时,就超越了性别,甚至超越了人类。”写作是一种高密度的思维运动,当余秀华、韩仕梅开始写作,她们就从贫穷粗鄙、深陷不幸婚姻的农妇中年妇女,变成了诗人和作家。

余秀华

在这之前,她们的人生高度相似:大半辈子在农村度过,早早踏入包办婚姻,生了孩子,没读过几年书,围着农田和家庭转,作为传统乡土社会维系宗族系统的一个部件,性别为女。

她们让许多年轻人联想到自己的母辈祖辈,那些一生被绑在家庭里、老公身边、孩子身边,文化水平不高,人生选择极少的底层普通女性。

恰好,她们具有文学的才能,也有表达的欲望,能有力释放出她们具体的、真实细腻的痛苦。

诗歌是形式上最能浓缩表达内心激情与自由向往的一种文体。言简意赅却又情真意切,两句话是诗,二十句也是诗,一言以蔽之,曰“思无邪”。

对余秀华、韩仕梅们而言,于内于外,“写诗”最先承载的就是“自由”,自由地做梦,自由地唾弃生活,踩一脚,然后捡回它。

韩仕梅表示写诗能给她带来好多快乐

韩仕梅广为流传的那首《无知觉的爱》写道:

“和树生活在一起/不知有多苦/和墙生活在一起/不知有多痛/没人能体会我一生的心情/欲哭无泪/欲言无词。”

其实并没有太高明的遣词炼字,但当人们知道作者是一个没读过几年书的农妇,意境就一下子上来了。

太苦、太痛了。不过,相比起麻木和承受,这些刺痛性至少是清醒、敏锐的,直击人心。用心理学家荣格的话来说,“人类存在的唯一目的,就是要在纯粹自在的黑暗中,点起一盏灯来。”

余秀华的“成名诗”是“穿越大半个中国去睡你”,全篇扎眼的是“欲望”二字。一个肢体行为受限、生活条件困苦的农妇,忽然生出了如此奔放、粗犷而浪漫的欲望,这是当代现实主义叙事里稀缺的胚子。

当然,在诸多采访、诗句和自白里都可以看出,余秀华自身的阅读意识和积累的确是较深的,不敢说比肩学者,但未必比部分国内大学生少。

她的阅读和思考越多,就越能向内照进自己的心,也越加能在诗句里精准表达出生活的刺痛感。

作文而非作诗的范雨素将那些苦描述得更为具体一点:“地里赚不出奶粉钱”“我做了别人家的保姆,我的孩子成了有妈的孤儿”……近万字“代表作”,字字紧扣自己那“被命运装订得极为拙劣的生命”。

如此一来,一种百试百灵的悲剧叙事模板也随之形成了:底层女性通过书写,为自己构筑了一套话语权,来探讨自我的存在主义危机,来唤醒他人和她们自己的意识。

余秀华(图源:纪录片《摇摇晃晃的人间》)

凡世俗意义上的“底层”,都可能掉入那样一种备受欢迎的叙事模式,引起相似的传播效应。比如2019年说文道史的流浪汉沈巍,2021年“读海德格尔的农民工”。

不过,比起陈直,写诗的农妇,更具有一份女性主义、女性反抗的社会符号。余秀华去了北京,离了婚。韩仕梅也决定要“反了”,把婚离掉,她在《觉醒》里写:“我已不再沉睡,海浪将我拥起。”

这似乎是在城市渗透已有些年头的“女性主义”蔓延到了乡村,觉醒了的她们,还会继续出现。

稻子和稗子的区别

2021年3月,有媒体给韩仕梅拍了一支视频,叫《墙里写诗的农妇》,重庆大学三名学生看到这支视频后,决定到韩仕梅家里拍一部纪录片作为毕业作品。

以下视频来源于

看风景的局外人

《墙里写诗的农妇》(视频来源:局外人视频)

在她们看来,一个农妇能通过写诗这种“连我们这种所谓接受过一点高等教育的人都想不到的娱乐方式去抒发自己的精神世界,很难得”。

然而,据媒体报道,当这几名大学生到达韩仕梅家后,发现视频其实以“田园牧歌”的方式部分美化了真实的农妇生活。

现实中,写诗并不算韩仕梅的什么“精神世界”“娱乐方式”,甚至不能让她“在千篇一律的生活中找出一点属于自己的色彩”,而仅是为了缓解生活的苦闷和压抑,作为她与外界沟通的唯一桥梁。

这并不颠覆她自己原有的家庭和日子。4月,韩仕梅提起离婚诉讼,但很快就撤销了,原因是女儿马上要高考。

没那么容易摆脱的,那世世代代嵌套在她们身上的命运。

作为少数的“余秀华”“韩仕梅”们,的确呈现了作为工具的女人之外的、仍然保持内心敏感生动的“人”,而不仅是作为一个数字如尘埃卷入时代洪荒。

这有时代的机缘巧合因素。她们的才华、信息时代发展的契机,合力帮助她们发出了自己的声音。又恰好,她们发出的声音,是现代社会需要并认可的对自由的、个人的、“女性主义”的向往。

余秀华的诗得到认可

在脱离公众视线后,她们继续回到人群中,她们的具象生活,与其他忍受着、耐烦着劳苦生活的农妇没有本质区别。

余秀华另一首较出名的诗《我爱你》最后写:“我不适宜肝肠寸断。如果给你寄一本书,我不会寄给你诗歌,我要给你一本关于植物,关于庄稼的告诉你稻子和稗子的区别,告诉你一棵稗子提心吊胆的春天。”

农人都知道,稻子是主食,是庄稼里的金子,而稗子只是一种杂草,与农作物争抢养分,遭人白眼和唾弃。

余秀华早在出名前就深刻地意识到,她的人生已经被限制住了,不论是生理上还是人生的其余可能性,总是一次次在“提心吊胆”的春天里死过去又活过来。

范雨素也算是在自己生活的环境内博览了群书,阅读带给她冒险的冲动,她到了北京,做育儿嫂。

半个世纪前,乔治·斯坦纳在《语言与沉默》里写,“一个人晚上可以读歌德和里尔克,可以谈巴赫和舒伯特,早上他会去奥斯维辛集中营上班。”

而今天,农民工在读完海德格尔后还要回到工地上“搬砖”,农妇在写完诗后还要继续劈柴挑水喂猪。卖一辈子菜的中年妇女,即便花费十年时间写完一本书,也不可能因此变成作家;白天饱受雇主挑剔和使唤的家政阿姨,晚上不敢开灯用电,只能躲到卫生间去继续写字;开卡车出游的“妈妈”,在“弹尽粮绝”后,还是只能回到家庭……

韩仕梅感觉自己就像困在墙里,很孤独(图源:纪录片《墙里写诗的妇女》)

百年前鲁迅质问的“娜拉出走后会怎样”在今天仍未得到突破性的答案,开车出走的中年女人,千里迢迢求爱“靳东”或“穿越大半个中国去睡谁谁谁”的农妇们,还在主动或被动地被看见、被解读,被怜悯。

而“余秀华、韩仕梅”们,纵使写下一千首文采飞扬、细腻敏感的诗句,也不可能坐下来同你一起喝咖啡、谈论“存在主义”。

凿开冰山

从五六年前至今,社会主流文化谈论的“女性主义”“平权”等概念,主要对象仍然集中于城市、拥有知识和一定选择权的群体。

一来,是城市女性成长为社会主流文化媒介的消费者;二来,是大多数对平等、自由和自我意识的话语,都是城市知识群体发出的。

稍极端一些的代表,便是当公众人物如女明星们宣布离婚,总能得到一片叫好,似乎通过作为少数、顶层个体的她们,就能折射出整个社会女性意识的前进。

2015年12月14日,余秀华和丈夫尹世平协议离婚(图源:纪录片《摇摇晃晃的人间》)

但这里面有着极大的偏颇和失衡。那些热闹鲜活的话语,对真正占多数的中国底层女性而言,是真空和虚渺的。

目前,中国农村仍然有2亿多农民,8亿多农户籍人口。每年或许出现那么一两个“奋起”的妇女,从范雨素、余秀华到韩仕梅、家政女工,那些描写苦难的诗句,仅仅是她们所处的固化的、僵硬困境的冰山一角。

但也必须承认,做梦不是一种能力,描绘梦境也不是,选择和判断才是。

通过写诗或作文,她们的确对自我身份意识进行了二次重构,但这份觉醒既是艺术化的,同时也是“非社会化”的。即便表达出了对自身苦难的敏感与意识,她们也未曾观点鲜明、立场强硬地质疑社会与家庭地位,更没有提出社会经济层面的明确诉求。

余秀华称自己是独一无二的(图源:纪录片《摇摇晃晃的人间》)

阔论“女性主义”很容易,但诗歌仰仗于心智自由,而心智自由仰仗于物质基础。

伍尔夫那句广为流传的“自己的房间”论,提到了不可或缺的前提——“金钱”:“女人想要写小说,她就必须有钱,还要有一间属于自己的房间。”

你并不能赞扬写诗农妇眼中的月光,因为她们的脚下很可能并没有六便士。

剩下那些根本没有机会被看见的女性,继续年复一年围着几寸厨房和几亩田,顽固地作为维系乡土社会某个细部的工具,压抑而无声。

构建叙事体系、选择性忽视都已成为社会文化的惯性。跻入公共视野的人事物被贴上“凝视”“资本”“娱乐至死”等标签,现实的复杂性则被掩盖了。

讽刺的是,现代化的一个重要基调不是复杂和差异,而恰恰是重复。

余秀华

不过,或许也有令人宽慰的一面。

一方面,社会在经历经济和文明的高速变革,但今天我们依然能从新闻里窥到不少农村地区延续着迟滞的落后的习俗和观念,或带来悲剧,令人错愕而惋惜。

如果诗歌能成为其中一小部分人向外递出视线的一小只窗口,至少也打开了通往世界的一丝希望。

另一方面,在技术与媒介发展的推动下,通过那些细微冒头的表达与被表达,她们多少得到了来自外界的欣赏,城市与现代化的正向反馈。

余秀华的诗把人带往春天的路上(图源:纪录片《摇摇晃晃的人间》)

通过对这些传播叙事的反复讨论,更多人能关注到社会边缘角色的真实处境,关注到社会真实存在的贫富、阶层分化,并挖掘和追寻更多她们的故事。

从这个意义上来看,“故事类型”未必是坏事,票房上最成功的商业电影往往都是类型片,也是能在社会上激起最热讨论的故事。

最起码,我们的目光,不该仅仅停留在少数的她们,和占据她们生活极少部分的诗句上。

编辑 | 苏米

排版 | 八斤