作者 | 向由

又是一年诺奖“嘉年华”,昨天下午5时,第一个颁布的奖项“生理学或医学奖”落定。

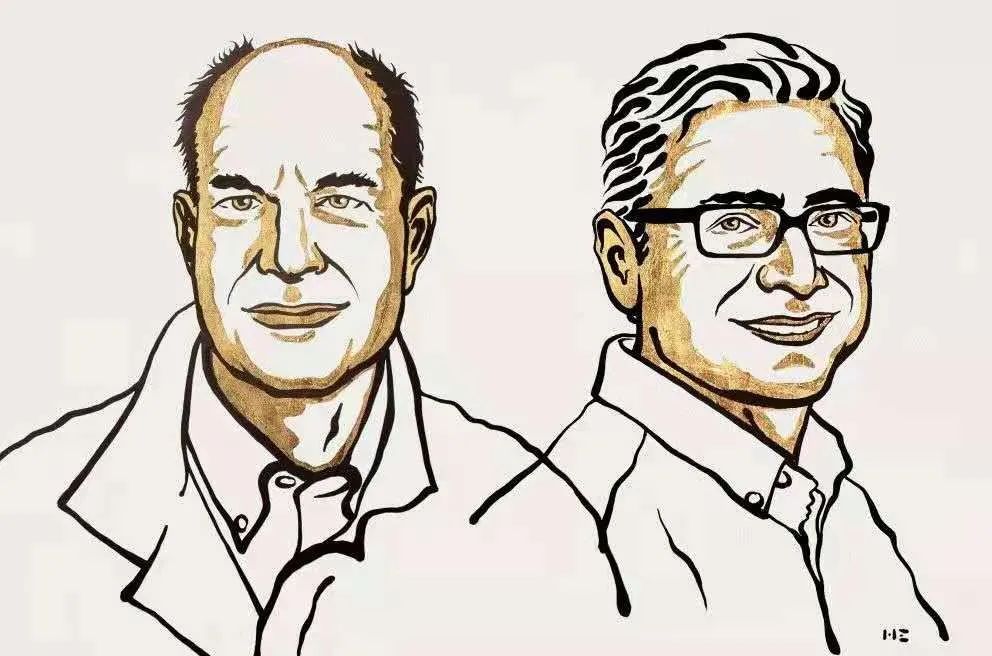

获奖的是两位美国科学家,David Julius 和 Ardem Patapoutian。诺奖官方给出的理由是,“因发现温度与触觉受体获奖”。

David Julius 和 Ardem Patapoutian获得诺贝尔奖,诺奖官方在推特也写道:他们“因发现温度与触觉受体获奖”

与往年不同的是,今年的诺奖生理学或医学奖尤其受到关注。原因无它,仅仅是大家热衷于猜测,在过去一年多里,大放异彩的“mRNA技术”是否获奖?

要知道,另一个重磅奖项“科学突破奖”在今年9月颁奖时,就将一个奖项授予了“mRNA技术”。科学突破奖虽然名气不如诺奖,但它“财大气粗”,300万美元的奖金比诺奖还多。

在2022年科学突破奖获奖名单中,卡塔林·考里科(左)和德鲁·韦斯曼(右)研发了工程改良的RNA技术,获得了生命科学奖(图源:Courtesy Karikó/University of Pennsylvania)

然而没有想到,抱此热望的人,仅仅猜对了一半。

今年的诺奖首奖获奖者,的确与“科技突破奖”有重合,但不是今年,而是去年——今年获得诺奖的Julius,在去年“因发现与痛觉感知有关的分子、细胞和机制”获得了科学突破奖。

诺奖,总是不按套路出牌。

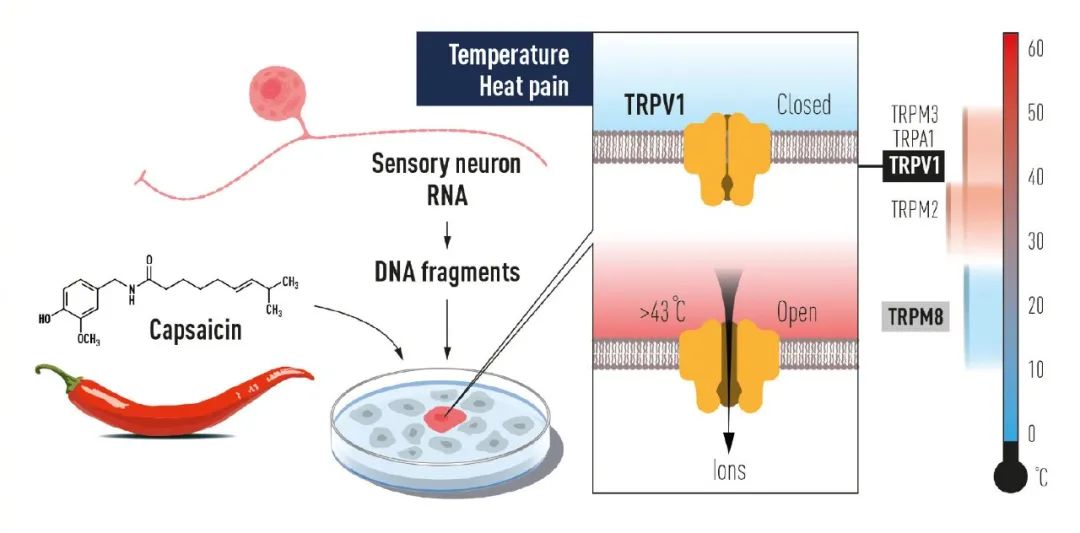

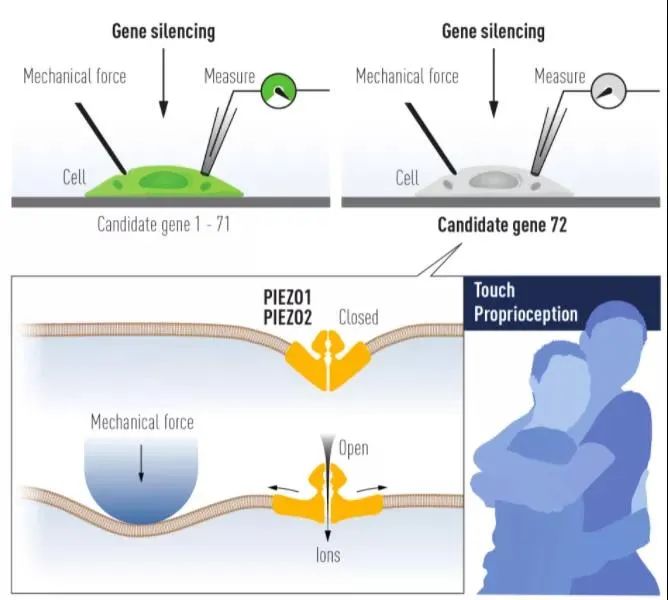

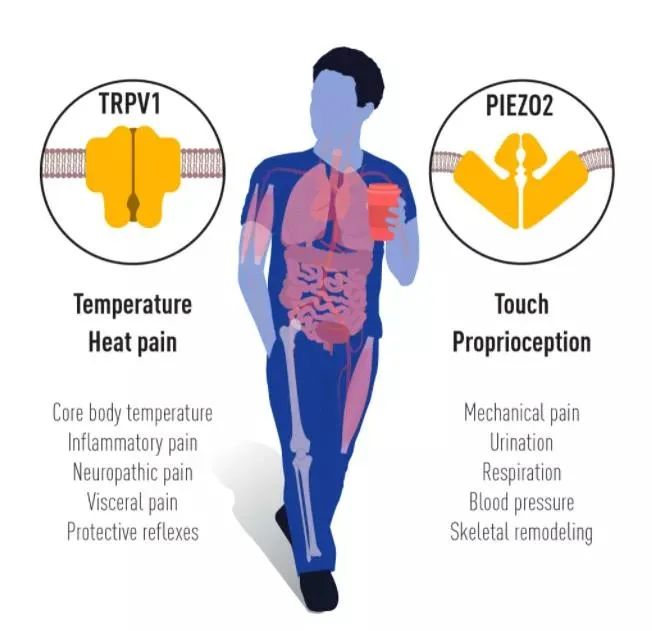

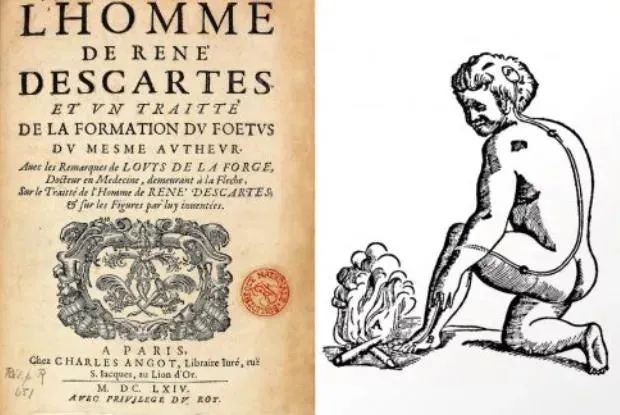

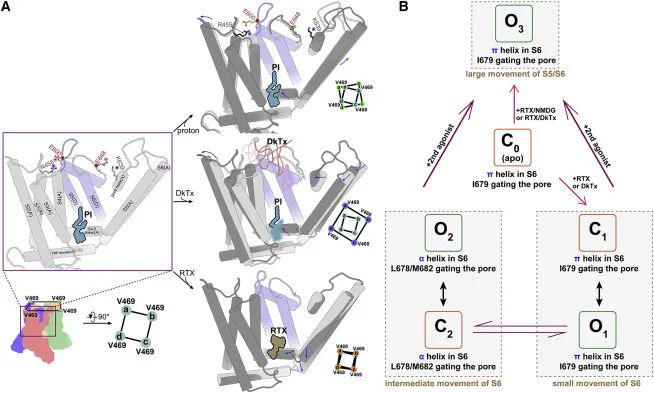

又是“神经学” 凡有预测,就会打脸,但这其实不重要了。作为历史悠久、知名度高的一个奖项,诺奖“开奖”时,总能吸引一批人来,看热闹的看热闹,看门道的看门道。 不过今年,看门道的“门槛”似乎不高—— 令Julius获奖的成就,早在他1997年时就完成了。当时,他在实验室寻找“辣椒素”的受体。“辣椒素”,是辣椒中的一种自然化合物。 我们知道,吃辣椒时会有痛感和灼烧感,然而,我们对其中的机制并不清楚。 据诺奖官网介绍,Julius教授和同事创建了一个包含数百万个DNA片段的数据库,这些DNA片段对应的是在感觉神经元中表达的基因,它们可以对疼痛、热、触觉作出反应。 诺贝尔生理学或医学奖获奖者David Julius 和 Ardem Patapoutian 也就是说,Julius集合了感觉神经元对应基因的“大数据”,从中一个一个试探,终于发现了一个辣椒素感应基因。由基因表达出的蛋白质受体,是一种新的离子通道蛋白——辣椒素受体。 后来,辣椒素受体被命名为 TRPV1。这也是说,它属于“ TRP”家族。(TRP,瞬间感受器电位。) Julius的工作,不仅是发现了TRPV1与痛觉通路有关,同时,他揭开了温度感受的机理,因为TRPV1还是一种热敏受体。“辣椒素”受体的发现,从机制上解释了,为什么辣椒同时带来痛感和“灼烧感”。 David Julius 使用辣椒素来鉴定 TRPV1(图源:诺贝尔奖官网) 意义更为重大的是,从此,“ TRP”家族受到了科研界重视,由它进入了对神经学感受器的分子机制研究。 Julius的工作无疑有开创性,是“0到1”的进步,接下来,则是“1到多”。 2002年,Julius用薄荷找到了冷敏感的分子,它是“ TRP”家族的另一成员(TRPM8 受体)。对神经系统中感受器的研究更加完善。 值得说明的是,此次诺奖的另一位得主Ardem,也同时独立完成了这项研究。 除此之外,Ardem和团队还解释了“机械刺激如何转化为触觉和压感”。 Ardem解释“机械刺激如何转化为触觉和压感”(图源:诺贝尔奖官网) 方法与Ardem发现“辣椒素受体”类似。诺奖官网介绍,Ardem和他的同事们成功地确定了一个基因,该基因的沉默使细胞对微量移液器的戳刺不敏感。因此,又一类全新的机械敏感离子通道被发现,被命名为 Piezo。 总结来看,此次诺奖的两位得主,解释了痛觉、热感、冷感,以及机械压感等“感受”在分子生物学上的作用机制。 费解的“第二性质” 谈到今年的生理学或医学奖,理解的门槛不高,主要原因有二。 一方面,Ardem和Julius的获奖研究在极为基础的层面,我们在初中生物就学过,神经信号的传递模型是“感受器-传入神经-神经中枢-传出神经-感受器/运动器”。 今年的诺贝尔奖获得者David Julius 和 Ardem Patapoutian的获奖研究解释了热、冷和触摸如何在神经系统中引发信号(图源:诺贝尔官网) 另一方面,对“色声香味触法”的好奇与研究,这是古早有之的,容易让我们觉得亲切。 空空色色间,如何转变成人们理解的“实在”?在这方面,古人就有相当多见解。 在注重思辨的佛学派别中,眼耳鼻舌身意,被理解为“六根”,亦叫做“扶尘根”。六根对应的是“六尘”,即是色声香味触法。“根”触及“尘”,经由感受,将空色化为“实在”,建立起一个我们感受到的世界。 当然,这不是要附会“科学之上是宗教”的意思。重点在于说明,古人们对“感受”的理解和思辨,其实是很细微的了。 从东方到西方,古人们对“感受”同样感到费解。在笛卡尔之前,如“六尘”的理解一样,人们认为,火的热、冰的冷、苹果的香,此类等等,都是相应物质本身的属性。 笛卡尔想象的热量向大脑发送信号示意图(图源:诺贝尔官网) 不过,在笛卡尔的时代,他提出了“二元论”,将以上性质归为“第二性质”。 笛卡尔的时代,是力学和机械世界观为主的年代,“二元论”的核心是,将可以数学描述的、可计算的性质归于第一性质,其它的为第二性质。显然,“第二性质”不被认为是物质的本质,遭到了贬低。 不过,分子生物学终于将这些“拨乱反正”,给“感觉”以正名。 今天的我们,能够从分子结构和电信号的传递出发,证明“色即是空”的“空”并不空。本质上,是将过去认为的“第二性质”归入“第一性质”。 从这个角度看,不难发现,两位诺奖得主的研究成果,意义之重大。 一点点“美中不足” 当然,不可否认的是,每年的诺奖开奖时,一些遗憾也夹杂其间,其中不乏有深刻的见解。 以意义论,就如前文所述,两位科学家的成就值得称叹。不过问题在于,Julius开拓性的工作早在1997年完成,而诺奖的到来,却是2021年了。 好多情况已经变化。 “开奖”后不久,饶毅就撰文写道:“David Julius的工作,是1997年的突破。2013年,我认为有一种颁奖方式是组合Julius和程亦凡。” 程亦凡在物理所做学术报告(图源:中科院物理所) 这是因为,对“感受器”的研究,现在早就跨越了1997年的层次。 当下,对TRPV1的研究不只是“知其然”,并且在“知其所以然”上有了重大突破。 2013年,结构生物学家程亦凡和Julius合作,在《自然》杂志发表论文,以3.4埃的原子分辨率首次展示了TRPV1的冷冻电镜结构,并且看到TRPV1通道的不同部分可以响应不同的分子而改变构象。 程亦凡和David Julius合作揭示痛觉感受器TRPV1如何感知多种自然界的刺激物(图源:论文《Structural snapshots of TRPV1 reveal mechanism of polymodal functionality》) 这项成就,不仅对TRPV1等“受体”有重要意义,而且证明了“冷冻电镜”在结构生物学上的作用。实不逊色于1997年的发现受体。 另外,对TRPV1构象变化以及细致机制的研究还在继续。就在今年9月,程亦凡和Julius合作、再次发布重要进展——利用先进的单颗粒冷冻电镜(cryo-EM)技术,解析了辣椒素受体TRPV1的一系列构象转变,揭示了不同致痛剂激活TRPV1的机制。 因此,今年的诺奖生理学与医学奖,注目于过往重大发现,但略过了当下的新锐研究。不得不说,这是一种遗憾。 编辑 | 煎妮 排版 | 菲菲