作者 | 南风窗高级记者 肖瑶

在北京,身无分文,生活21天,可能吗?

记住,是生活,不是生存,不是街头乞讨、睡火车站,也不是去偷去抢,而是有舒服的床可以睡,有好东西吃,甚至有头等舱坐的那种生活。

近日,一个“假名媛”实验,抛出了这个问题。

但不同于去年靠“拼夕夕”伪装起来的“假名媛”,这次的“假”,是主动公诸于众、为了获取某种现象结果的“假作真时真亦假”。

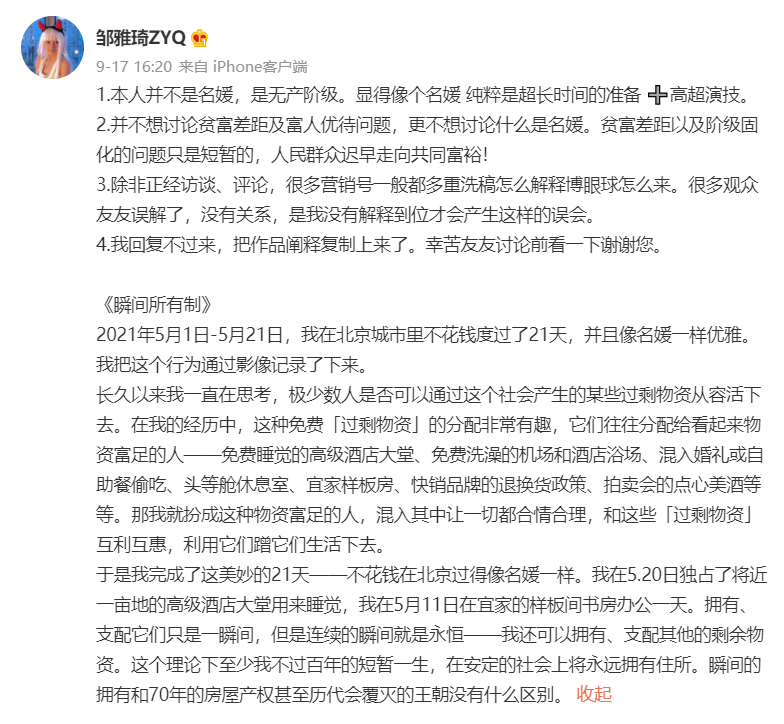

中央美术学院一名毕业生邹雅琦,公开了其以“假扮名媛连蹭高奢生活21天”为题的毕业设计。

邹雅琦微博陈述毕业设计《瞬间所有制》的创作理念

以一个“名媛”身份在首都生活,“首先,你得有一身行头”,邹雅琦花了几千元买了一个高仿名牌包,花18元买了一个假钻戒,再加上两条珍珠项链,紧接着正式开展“实验内容”:在机场贵宾室、火锅店蹭吃蹭喝,在宜家样板间睡觉,在母婴室和五星级酒店的健身中心洗澡,出行靠走路和搭陌生人的便车……

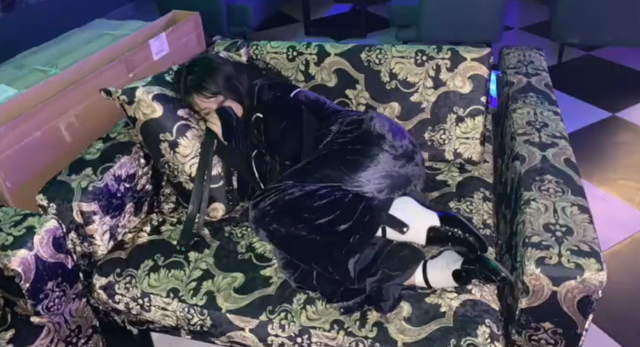

21天后,邹雅琦把一只沙发作为成品在毕业设计展上展览出来,因为当她流连那些高档场所时,大部分时间都睡在沙发里。

邹雅琦睡在酒吧沙发里

表面上看,“假名媛受到优待”似乎映证了是社会学家鲍德里亚所说的“符号消费”:即在消费社会中,除了物品,人的身体、心理、观念、举止等等一切都可能成为消费品,且通过消费体现着主体的社会地位与身份。

不过,行为艺术也好,社会实验也罢,邹雅琦的21天,依然不可避免地激宕起了两极争议的舆论水花。

有网友认为,这种蹭吃蹭喝的行为,是在宣传一种并不光彩、招摇撞骗的价值观,不值得传播;

邹雅琦在北京大兴机场头等舱休息室吃免费自助餐

也有人认为,这是一种颇有价值的另样社会田野调查,值得引导人们探索思考背后的本质意义。比如,当下的社会环境里,“富人”身份,或者说带有“富人”外表标签的身份,可以为一个人带来哪些优待资源?

9月22日,邹雅琦通过媒体回应,称此设计“是以思考过剩物资概念进行创作,它的影响力比想象中大,同时会担心作品,最终的传播有违本意,这是自己需要负责的。”

去年的“假名媛”事件后,“名媛”两个字在公共语境内引起了一定的经验性反感,部分人看来,它成为具有包括虚荣、崇媚男权社会甚至是欺骗等负面涵义在内的名词。

去年被曝光的“上海名媛群”

且让我们将邹雅琦的行为断信为纯粹、没有任何其他目的的社会情景实验。或许,整件事最终值得深思的,不仅仅是“富人优待”“先敬罗裳后敬人”的一次社会学假设。

亚当的支票

一个穷困潦倒的英国人亚当,偶然获得了一张百万英镑的支票,凭借着那张支票,高档餐厅、酒会、大使馆都向亚当敞开了大门。一个月内,即便没有花一分钱,亚当也享受到了英国上层社会所能拥有的种种高贵待遇。

这是根据马克·吐温小说改编的电影《百万英镑》里的主要情节,创作者用一种荒诞现实主义的笔调,讽刺了被金钱蒙蔽双眼的资本主义社会。

《百万英镑》剧照

如果忽视时代背景,单纯放在货币的语境里看,亚当手里的支票,就是邹雅琦身上的名包和钻戒,是依附在“购买力”符号上进入“上流社会”的视觉通行证。

支票是未被兑换的货币,其象征的符号意义不仅是一般等价物,更是类似现代社会信用卡的信誉证明。

在市场经济构建的商业社会中,信誉是一种无形资产,因此,不论是支票、信用卡,还是一身足够让人信服的行头和“高贵气质”,某种程度上,都可以为一个人的消费能力提供初阶保障,继而成为类似某种符号的优待通行证。

邹雅琦的行头、气质,也算是一种购买力的证明,是一种商业社会里心照不宣的“富人”通行证,而她感受到的尊重和优待,都是那些标签与符号带来的附加值。

邹雅琦每天会化上精致的妆容,背着假名牌包,让自己看上去贴近名媛形象

早在十八世纪就提出“信用就是金钱”观点的富兰克林,从一种道德与伦理的角度,阐释过:一个人呈现出来的状态、意欲、品性等外表特征都会影响其信用,甚至有的时候只需靠外表就够了。

然而,富兰克林亦同时提醒,“不要将你持有的一切视为己有”。

但从邹雅琦这21天的实验结果来看,的确勾勒出了一幅纸醉金迷的浮世绘,但我们不能忽视这背后一个关键心理要素:想象。

不论是旧社会的上流阶级,还是现代社会的“名媛”“暴发户”,这部分人都是占据社会少数部分的资源拥有者。而多数群体对少数群体的认知,多多少少离不开某种想象,比如名媛就是一群戴钻戒、背名包,举止谈吐骄矜自信的女性。

邹雅琦的假爱马仕包,她称其为:“既能装名媛又能装东西”。

实验结束后,邹雅琦撰写长文详细描述了自己这21天“纸醉金迷”的感受,她的记录里,也带有着幻想的成分:住在金碧辉煌的五星级酒店,“觉得那里至少有两亩地,还有很多几千块钱一束的花,两三千一捧的、1 万一捧的都有。大堂里感觉空无一人,只有两个保安和一个保洁,他们就像是我的女仆和我的保安,我就是住在酒店大堂城堡的一个公主。”

用“女仆”“公主”这样的比喻,具有相当鲜明、大胆的阶层属性,而这一切最终指向的结论假说,则是一个建立在社会资源分配之上的隐形“游戏规则”:一个人的身家是可以从外表轻易看出来的,姣好的容貌、白净的牙齿、大红唇和真皮包都是让自己武装成名媛的“战袍”,是“亚当的支票”。

邹雅琦混入的五星级酒店大堂

不过,文学作品受限于创作时代背景的特殊性,且情节本身就具有一定的戏剧性。亚当从穿着穷酸到西装革履,饭店老板对他的态度也从不屑一顾变成毕恭毕敬。而现实中,我们不能通过“光鲜亮丽的人得到优待”,推理出“衣衫褴褛的人被歧视”。

如果采取严格限定变量的实验研究法(Experiment Research),这场社会实验便忽视了镜像的另一面。

退一万步说,或许的确存在“以貌取人”的服务行业人员,但也可能存在《三十而已》里王漫妮那种对穿着朴素者依然殷切诚恳的聪明人或真诚者。

因此,如果只看到通过衣装行头得到的社会优待,这21天的实验所折射出的,并不是一个真实的、立体的社会。

想象的撕裂

邹雅琦如此阐述自己产生这一毕设灵感的源头:作为美院的学生,“毕业后很难找到工作”等说辞一直围绕着她,通过大二的一次纪录片课程,她开始思考——能不能不花钱也能吃到东西,或者不工作也能住上房子?

“如果自己可以扮演成一个非常富足的人,是不是就可以靠着薅这些过剩物资的方式,在社会上生存下去呢?我决定在自己的毕业作品中,以行为艺术的方式亲身实践一次。”

且不评价效果如何,从动机可以看出,这场实验的开端离不开三个字:想当然。

前文说过,不论是“假名媛”还是“真善意”,这一切得以建立关联的一个重要纽带,是想象。

想象一个群体生活的方式,试图通过模仿去靠近他们,或根据想象中的特征去选择如何对待他们。

邹雅琦混入王府井一家五星级酒店的拍卖会预展现场

“我就扮成这种物资富足的人,混入其中让一切都合情合理,和这些‘过剩物资’互利互惠,利用它们蹭它们生活下去。”

究竟什么是过剩物资?

在这个二十多岁女大学生眼里,“过剩的物资”,是服务行业提供给高消费人群的边缘物资。是酒店里的小点心、连锁火锅店里的免费零食和超市里的试吃品,是家具店的展览沙发和拍卖会现场的香槟。

但实际上,大多数底层的流浪者、奔波者,也许并没有时间和精力去“蹭”那些东西。

就像邹雅琦在拍卖预展上遇到的珠宝柜姐,对方热情地为邹雅琦挑选镯子、戒指,那种对待所有客人无差别的热情和殷切让邹雅琦感到有些内疚,她自己也意识到了,“她应该是不在乎你会不会当场买的,她只是在乎你看不看。”

因为向客人热情、尽致地介绍商品,就是柜姐们的工作,她们不关心什么社会资源分配和真假名媛,只需要尽可能做好自己的分内工作。

邹雅琦在拍卖会预展现场试戴手镯戒指

酒店保安、餐厅服务员也一样,在日复一日的工作时间内,他们只关心实打实的销售额,以及劳累一整天后留给自己回家的时间所剩几何。

真正流落潦倒的人,无家可归的人,多半没有多余的精力和心思去体验这样一场社会实验。

人类的悲欢并不相通,双方之间所处的心理情感与自我认知差异,导致了一种想象的割裂。

而对于真正的资源分配不均,这21天甚至还没敲响根本问题症结的门。

耐人寻味的是,邹雅琦最后展览出来的“作品”是一只沙发,一种日常语境下给客人使用的家具,一种代表停留、修葺的日常用品。

邹雅琦作品展现场

这也恰好反映了这场社会实验的局限性:不管这名学生对社会资源议题有着怎样深切的关怀,短短21天,放在每个人的人生阶段里,并不具有足够长的参考价值。

这大半个月的时间应该称作旅游而非定居,是体验性质而非所属性质的。她可以在机场贵宾室灰溜溜地住两个晚上,但如果住两个星期,也许就有值班经理来赶走她了;她也可以去参加一场商业盛宴,喝完几杯香槟后走人,但同一座宫殿,却不能再踏入两次。

商业社会具有有限的善意和道德,但亦严循着一套相对稳定的运行规则,我们可以很清晰地感受到它,但不能轻易打破它。

真实的善意

话题讨论到这里,便可以追问一句:邹雅琦能在北京这样的大都市不花费金钱,保持相对光鲜体面地生存21天,靠的真的是现代人符号消费的势利吗?

综上所述,“21天假名媛北京生活”的一个重要盲区,在于邹雅琦采取了一种“身份先行”的思路,去解释自己接收到的一切善意。

比如,在机场Gucci专卖店遇到的柜姐。邹雅琦向柜姐要了一个袋子,并表示“下次有空的话我会来这边消费”,柜姐二话不说就给了她一个崭新的袋子,随后一查,这个袋子在淘宝上流通销售,售价20元人民币。

邹雅琦向机场Gucci柜姐要来的袋子

通过这一插曲,邹雅琦想表达的有两点:其一,奢侈品店开在休息室楼下,因此店里的柜姐会默认她是坐头等舱的乘客,相信她是动辄消费千元万元的“有钱人”;

其二,提着这个袋子回到头等舱休息室,旁人会自然觉得她是“真名媛”,哪怕她只是用Gucci的袋子装满了休息室的免费点心。

还有在酒店里遇到的年轻保安。那个“看起来蛮憨厚”的保安主动替邹雅琦拍照、拿水、拿咖啡,甚至在同事们劝说“不要影响客人逛展”后,仍然主动殷切示好。

酒店保安主动为邹雅琦拍摄的照片

邹雅琦认为这个保安“可能觉得我是一个独自来逛展览的富婆”,因此才会主动笑脸相迎甚至嘘寒问暖,不管出于什么目的,“富婆”,是邹雅琦为这段短暂时空内构建的关系找的着陆点。

然而,邹雅琦自己的实验经历也证明了,离开了“富婆”这个先行的身份着力点,一些微小的善意并没有流失,甚至要更明显。

比如,在海底捞假装“等待朋友”时,服务员会给邹雅琦递来温暖的汤和食物,还会在深夜嘱咐她“进来睡,外面冷”。

当然,你可以说,海底捞是一个主攻服务的商家,并不具有太强烈的代表性。但实际上,在通宵营业的快餐店、暴雨中的临街小商铺,都不难看见许多对“邹雅琦”们的善意。

海底捞服务员送给邹雅琦的仙女棒

一个更容易理解的道理是,这是商人下意识遵循的一种朴素道德本能。在非营业时期的深夜,拥有屋檐者愿意去庇佑一个露宿者,不让客人难堪,适当尽“地主之谊”,可以无关商业利益,可以是一种普遍存在于大多数经营者之中的待客之道,是自传统社会文化中沿袭下来的“知客律己”之德。

另外,在市场经济下的现代文明社会,陌生人之间的来往和互动绝大多数时候不会深入,也不会深究,不论是市场零售的买卖双方,还是同一个空间内的陌生人,人与人之间心照不宣地保持着一种微妙的距离,既能不失礼貌地递出一定程度的援助,比如帮忙按电梯楼层、给一个并不稀缺的袋子,比如一家店铺内对避雨或过夜者的接纳和照顾。

理想状态下,那家店可以是均价十元的面馆,也可以是五星级酒店。

这是文明社会提供给人的精神安全感,是当代社会的“流浪”不同于《三毛流浪记》里那个社会的流浪之间的命运差别。

因此我们可以有充分的信心说,邹雅琦能够畅通无阻地在大都市生存21天,很大部分靠的是商业社会的包容和善意。

邹雅琦用“没有续上房,想在约会之前洗个脸补个妆”的借口拿到五星级酒店浴场手牌

我们目前所生存的社会,虽然早已远超越了封建时代的身份社会,但却也并未完全达到理想中的结构型“契约社会”,而是一种糅合了人情、江湖义气、多方利益权衡的复杂体系,更接近一种你中有我、我中有你的“流动的稳定”。

当然,写本文不是要批评或肯定一起行为艺术,但如果“邹雅琦”们的存在,能引导人们更多去思考与探讨这些东西,或许比批判“假名媛”、质疑“真名媛”要更有意义。

我们生活的社会是不完美的,但也能存在惊喜。它残酷、锋利,但也可以是诗意的。

编辑 | 莫奈

排版 | 阿车