走出具有中国特色、时代特征、广州特点的现代化之路系列述评③

白露迎秋染稻黄,广州文化园地生机勃发,果实累累。

继天河区后,广州番禺区近日登榜“国家文化出口基地”。29家国家文化出口基地,广东两席全部来自广州。今年上半年,广州文化服务出口大增311.89%,文化资源转化为城市财富,“千年商都”崛起了“文化外贸桥头堡”。

广州文化出海,“根”在两千多年的深厚底蕴,“帆”为始终敢闯敢试、求新求变的城市精神,“水手”是一个个广州故事的讲述者、执笔人。

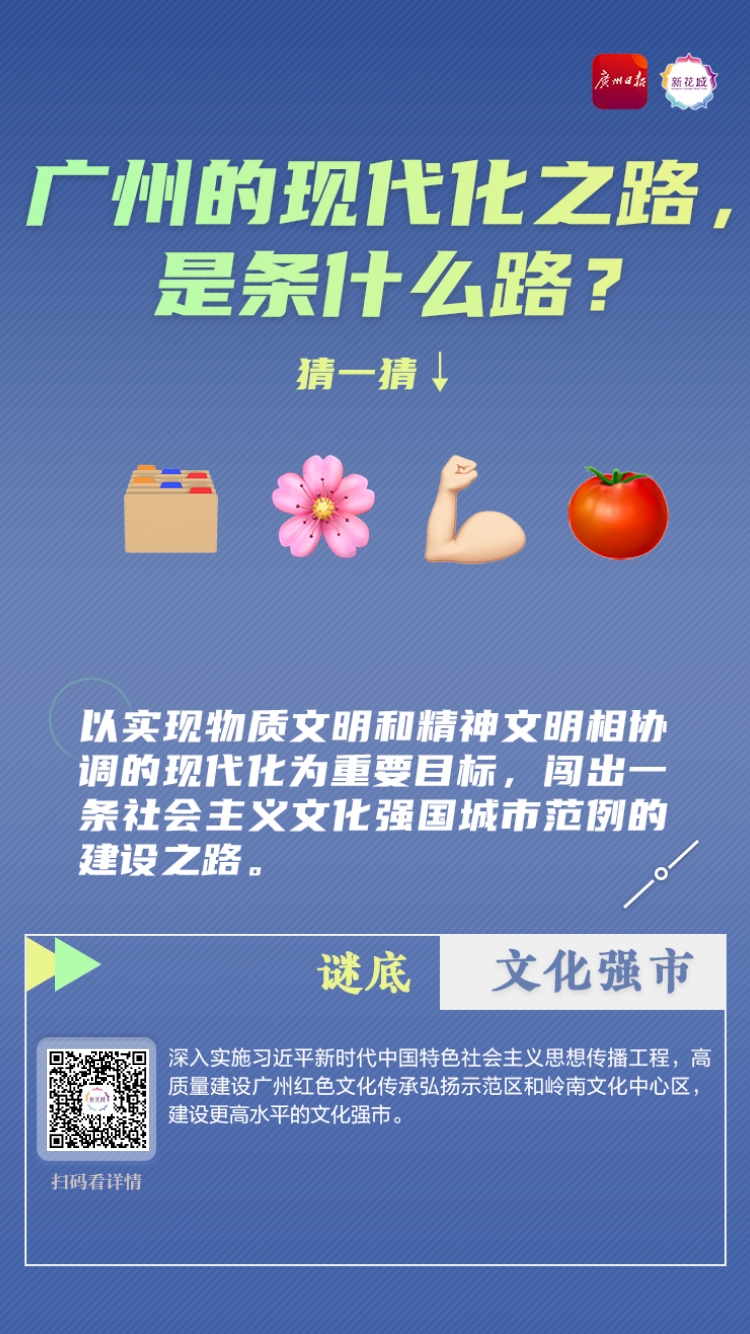

文化是一个国家持久发展的不竭动力。坚定的文化自信,支撑着广州发展,引领着广州前行。广州,正以实现物质文明和精神文明相协调的现代化为重要目标,闯出一条社会主义文化强国城市范例的建设之路。

“广州不仅要实现自身的文化现代化,而且要形成可复制、可推广的经验,促进中国社会的文明进步。”市社科院城市文化研究所所长曾德雄表示,“这才是社会主义文化强国城市范例题中的应有之义。”

➽一条国家中心城市和综合性门户城市的壮大之路

➽一条人民城市为人民的发展之路

➽一条社会主义文化强国城市范例的建设之路

➽一条云山珠水、吉祥花城的提升之路

➽一条具有经典魅力和时代活力的国际大都市的开放之路

举旗铸魂,唱响“英雄城”新时代主旋律

思想和价值是文化的根和灵魂。

要使文化之树常青,就要涵养文化之根,在强化思想和价值引领上下功夫。

——筑牢理想信念,在广大群众特别是青年心中种下信仰的种子。

“在你的心目中,中国梦是什么?是国泰民安,还是经济腾飞?……”像唠家常一样,一堂不到10分钟的微党团课就这样娓娓道来。

这是广州共青团团干部微党团课大赛的一个片段。10个月的大赛期间,全市4万多名团干部参加初赛,辐射团员40万余人,形成“万名团干部讲团课”的浓厚氛围。

让“有信仰的人讲信仰”,让青年讲给青年听。立足现实案例阐释思想理论的微党团课,把理想信念教育带入日常生活,更让信仰的力量在年轻人中不断引发共情共鸣。

——强化价值引领,创新打造“红色学堂”,让红色故事“飞入寻常百姓家”。

“让无声的文物更鲜活地讲述革命故事。”广州农讲所纪念馆以声光电艺术串联红色文脉,开发“红讲台”手机小程序党史故事带回家。

“让文物走出展馆,让生活与历史相连接。”广东革命历史博物馆推出“红色文化轻骑兵之追寻革命足迹”活动,重走广州起义部队的革命足迹。

农讲所

今年7月,《广州起义组曲》在广州起义纪念馆奏响。“红色+音乐、话剧、电影”等跨界操作,让党史学习教育更“有形”“有声”“有行”。

全国首辆结合党史学习和为民服务的主题专车——学习实践大篷车载着“红色移动课堂”开到群众家门口……

随着红色文化传承弘扬示范区建设不断推动,“红色基因”已嵌入广州城市肌理。今年以来,广大党员干部和市民群众到红色学堂瞻仰革命遗址、参观红色展览等超过13万场次、1080万余人次。红色英雄城,革命薪火代代传承。家门口的红色学堂,有力凝聚起全市人民听党话、跟党走的信心力量。

党史学习教育大篷车。

春风化雨,全民共筑城市文明新高度

这是有史以来全球城市中最大规模的核酸大排查。

自5月26日至6月7日24时,广州累计核酸采样2798.55万份。庞大的数字与惊人的速度背后,是无数位主动站到防疫前线,为这座城市能早一日恢复日常生活而无私奉献的热心人。

5月21日,广州荔湾区出现了该轮新冠肺炎疫情第一个本土确诊病例。《志愿者,广州需要你!》在朋友圈迅速传开,一时间,令似风雷,爱如潮涌。

去年曾参与抗疫的1000多名志愿者,收到了“再出发”的集结短信。还有更多报名信息来自志愿“新人”。

“我是光塔辖区居民,希望出一份力”

“自带充电宝,预计30分钟到达”

“通宵也可以,想给大家略尽绵力”

……

微信群内,志愿者的回应声响了一整晚。“广州志愿者群聊记录看哭了”冲上微博热搜。至6月5日,广州共发动志愿者超10万人次,服务时长超过了50万小时。这就是全国首提打造“志愿者之城”——广州的温度。

志愿者

广州文明建设,注重的是“里子工程”:出台《广州市文明行为促进条例》,以法治促进文明,为行善者撑腰;建成2852个新时代文明实践中心(所、站),编织起“全市覆盖、出户可及、群众便利”的基层网络;做深做细爱国卫生运动、垃圾分类、厕所革命等创文工作,把文明指数化作民生幸福“可感度”。

精神文明建设归根到底是人的建设。

在广州,最美的风景是人,是在广州地铁区庄站,为救出不慎失足婆婆徒手推动100吨列车的乘客们;是整整37分钟一直为老人吸出尿液,在飞机上救人的广州暨大附院医生张红;是把21岁青春年华永远定格在支教路上,广州市最美志愿者、大山里的“燃灯者”李莎。

点燃一盏灯,照亮一大片。380万注册志愿者,1.2亿累计志愿服务时,40万人次无偿献血140多吨……这些人和这些数字,为广州城市文明写下最温暖的注脚。

一个民族的复兴需要强大的物质力量,也需要强大的精神力量。城市发展亦如是。四度获得全国文明城市称号,这是由千万广州人共同筑起的、一座城市的文明高度。

共建共享,用心用情提升文化惠民“温度”

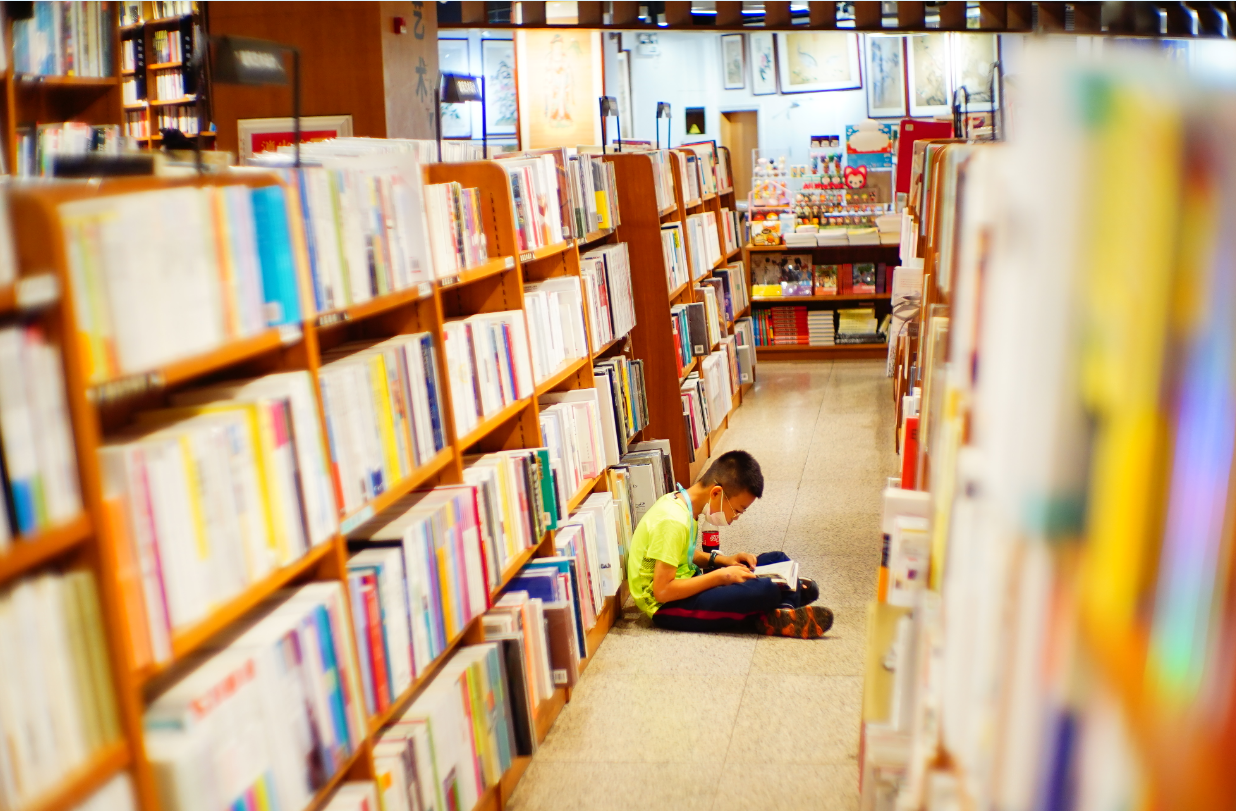

这个8月,书香满花城。

随着南国书香节开幕,两条新闻受到关注:其一,有关调查报告显示,广州全民阅读指数连续4年居全省首位。其二,由何镜堂院士担纲设计的白云区图书馆新馆即将在9月开放。作为全国首家应用基于高频解决方案无感借阅通道的图书馆,这里每一本书都会嵌入芯片,让机器人盘点、智能书架、虚拟图书导航等众多“黑科技”成为可能。

阅读是最基本的文化行为,更是最基本的文化权利。书香花城,指向的是满足人民日益增长的美好生活需要。书香中国,是中华民族文明昌盛的最诗意的表达。

以全民阅读为切口,广州不断完善公共文化服务体系,努力使每个公民都拥有享受文化成果的权利、参与文化活动的权利、开展文化创造的权利。

基本形成城市“10分钟文化圈”和农村“10里文化圈”。年均组织公益演出、展览等群众性文化活动近2万场次,打造“羊城之夏”等文化惠民招牌。“图书馆之城”建设领先全国,提前实现每8万人拥有一座图书馆目标。“博物馆之城”建设不断推进,率先推行博物馆夜间开放,“博物馆奇妙夜”风靡全国。

谋篇“十四五”,迈向2035,广州新一轮公共文化设施建设适时而至。

《广州市公共文化设施布局专项规划(2020-2035年)》提出,以“一江两岸”为廊带,以新旧城市中心为核轴,建设及合理布局各级各类公共文化设施,形成“一江一廊、两轴两核、多心多节点”文化空间结构。到2035年,实现每4万人一座图书馆,博物馆总数达300家以上,公共文化设施覆盖率达到100%。

曾德雄建议,建设社会主义文化强国城市范例,广州应树立“大文化”观念,让文化参与经济发展、城市规划、社区治理等事务,“把文化元素植入到城市生活的每一条毛细血管中,这才是真正高质量的符合人性需要的现代化。”

广州图书馆。

改革推动,文化产业成经济发展新引擎

先来看一组数字:2016年至2019年,广州文化产业增加值年均增速达到15%,远高于同时期全市GDP的年均增速。2019年,广州市文化产业增加值占全市GDP比重达6.34%,比2016年提高1.41个百分点。

从2017年成为千亿级产业,到2020年全市规上文化相关产业营收超4000亿元,广州文化产业正在成为经济社会发展新引擎。

进入新时代,广州加快构建现代文化产业体系,坚持向改革要动力、向市场要活力,实施“文化+”战略,推动文化产业高质量发展。

“政策供给”强化动能。构建起“1+8”文化产业政策体系,文化领域改革“四梁八柱”主体框架基本形成。

平台项目提升能级。创建北京路国家级文化产业示范园区、中国(广州)超高清视频创新产业示范园区,成为少数拥有两个国家文化出口基地的城市。

北京路裸眼3D屏幕。

“骨干引领”带旺业态。创新的体制与活跃的市场为文化产业注入充沛动能。腾讯研究院《数字中国指数报告2020》显示,广州数字文化指数位居全国城市第二位,其中数字音乐、数字动漫板块位居榜首。微信、网易游戏、三七互娱、欢聚时代等龙头企业,让广州数字文化产业这张新名片,熠熠生辉。

文化兴国运兴,文化强民族强。

自2017年,继广交会之后,广州又有了一张亮眼的城市新名片——广州文交会。首届文交会便吸引了100多个国家和地区的近1000家机构、1000台演出剧目、5000部影视作品、2万件艺术品参展参映。2020年广州文交会,11项签约项目合同金额高达182亿元,为迈入“十四五”的广州,书写出高质量发展的文化产业答卷。

2020年文交会开幕式。

守正创新,城市文化形象魅力再升级

演艺舞台,可以说是一座城市的“精神视窗”。

2019年的春天,第十一届中国舞蹈“荷花奖”颁奖典礼在海南省歌舞剧院举行,广州原创舞剧《醒·狮》精彩片段演出结束,现场掌声雷动。

既尊重传统,又大胆创新是《醒·狮》叫好又叫座的关键因素。守正,邀黎家狮第五代传人黎婉珍以千道工序量身定做“白金狮头”,全国武术冠军马小斌、南狮王之子赵伟斌“督阵”;创新,把舞蹈、武术、舞狮融为一体,首创独树一帜的岭南舞蹈语汇,讲岭南故事,塑广州精神。

以岭南文化为名片,广州登上更广阔的舞台。还有1个月,为澳门美高梅剧院量身定制的《醒狮美高梅》即将驻场公演。“这对于《醒·狮》来说不仅是一次全新突破,更象征着粤港澳三地文化互通共融。”艺术总监兼总导演、广州歌舞剧院院长史前进说。美高梅中国控股有限公司联席董事长及执行董事何超琼表示,《醒狮美高梅》是一座里程碑,代表着大湾区文旅融合的进一步深化。

大型原创民族舞剧《醒狮》。

文化广州,何以出新出彩?

因为保护传承。广州扛起岭南文化中心功能担当,设立永庆坊非遗街区,恩宁路、沙面、荔枝湾景区等历史文化街区活化提升,出台《广州市非物质文化遗产保护办法》……广州用好“绣花功夫”,让绵延千年的历史文化迸发更大活力。

因为改革创新。在最现代的城市地标展示最原汁原味的非遗精品,在广州塔打开“岭南之窗”;得益于文化体制改革的不断突破,像《醒·狮》这样的力作不断涌现,电影《掬水月在手》《点点星光》获金鸡奖,文艺精品乘风出海。

新华社在聚焦广州发展时曾感言:“向海而进的文化基因,让广州人观念向海,从未停止对外开放的脚步。”始终坚持敢闯敢试、求新求变的广州,借千年文脉传承焕新之光,照亮社会主义文化强国城市范例的建设之路。

“建设之路”这样闯出

●深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想传播工程

●高质量建设广州红色文化传承弘扬示范区

●高质量建设岭南文化中心区

●建设更高水平的文化强市

●广州已拥有超过60座博物馆、纪念馆

●广州每万人拥有室内公共文化设施面积1515.78平方米

●从全省来看,广州市行政范围内不可移动革命文物数量最多,高级别文物保护单位最多

●依托阅江路碧道的新时代驿站群,广州市、海珠区持续开展一系列便民惠民群众文化活动

●由广东省文化和旅游厅正式公布的第一部广东省革命文物名录中,广州以213.5处不可移动文物位列全省第一

案例聚焦

博物馆:文化空间在身边

今日上午,西汉南越王博物馆和南越王宫博物馆合并为“南越王博物院”的挂牌仪式将正式举行。

合并后的南越王博物院,已经清理入藏的藏品为5984件,考古出土但未正式编藏的各类文物约4200件,此外还有数以十万计的砖、石建筑材料、构件,以及陶瓷片。一座中国秦汉研究和海上丝绸之路研究的重要文化机构,全新诞生。

这是广州在打造“博物馆之城”道路上的一个标志性事件。近年来,随着在文化基础设施方面不断加大投入和科学布局,广州已经构建起华南地区最完备的重大文化设施体系。

让高质量的文化空间为更多的人便捷共享

广州塔南侧的广州美术馆(广州艺术博物院)新馆,正在紧锣密鼓地建设之中;海珠湿地旁,古色古香、园林式的广州文化馆(广州市非遗中心)新馆全貌已经清晰可见。与现有的馆舍相比,新馆不但在规模、硬件上更加先进考究,更充分考虑到了交通、区位等软件的优化。无论是广州塔片区的游客人流,还是海珠湖边的亲子家庭,都被视为未来博物馆、文化馆的“一部分”。让文化更加贴近普通人,让高质量的文化空间为更多的人便捷共享,是广州近来设计公共文化服务设施更多考虑的问题。

对很多年轻学子来说,小谷围岛是名校扎堆、现代化气息浓厚的“大学城”。他们或许不会想到,就在十多年前,这里还是田园阡陌、波光帆影的乡村。新学期伊始,南汉二陵博物馆(广州市文物考古研究院)的专家给学生们上了“第一课”——用馆藏文物和考古资料,详解了小谷围与大学城的前世今生,让学术味十足的历史素材,有了与今日生活共鸣的温度。

广州这唯一一座“岛上的博物馆”在2019年5月才刚刚开放。它由广州市文物考古研究院负责管理,因而拥有了基于半个多世纪以来广州地区考古所得的数万件珍贵文物而建立的丰富馆藏,更随着考古队员们持续进行的发掘、调查活动,始终保持着对广州考古发现的同步更新。展品不仅大多是首次公开展示,近5年内出土的文物也占了非常高的比例。以如此“新”的文物构筑一个博物馆的基本陈列,在国内来说前所未有。“将最新出土文物通过展览展示给公众,是广州市文物考古研究院践行文化遗产保护工作者初心使命,让公众及时分享广州文物考古成果的重要举措,”馆长易西兵表示,“这也是南汉二陵博物馆的特色和优势——边展示、边整理、边研究。”

7月9日,广州华侨博物馆正式开馆,并内部试运营,为羊城再添侨文化新名片。它选址于越秀区沿江西路的五仙门发电厂旧址,该厂始建于1901年,是华南地区最早的火力发电厂。作为市级文物保护单位,广州华侨博物馆也是全国唯一一家利用百年老建筑建设的华侨博物馆,在展示历史的同时,自身就是历史的一部分。

每万人拥有室内公共文化设施面积1515.78平方米

博物馆是城市的名片,是城市借以“讲故事”的独特媒体。“博物馆之城”不是一句空洞的口号,而是市民游客提升生活素质的现实需要。广州已经拥有超过60座大大小小的博物馆、纪念馆,而省级重大标志性工程广东美术馆、广东非物质文化遗产展示中心、广东文学馆(“三馆合一”项目)也已落户广州并在稳步推进当中。今天的广州,每万人拥有室内公共文化设施面积达1515.78平方米。这些公共文化空间,是家庭客厅的延伸,是社交空间的延伸,也是视野、精神和胸怀的延伸。

红色史迹:精神家园融入城

在不久前由广东省文化和旅游厅正式公布的第一部广东省革命文物名录(以下简称《名录》)中,广州以213.5处不可移动文物位列全省第一。

具体来说,广东以新民主主义革命时期不可移动革命文物最为丰富,共有各类型文物1136处,广州以116处位列全省第二;属于抗日战争时期、旧民主主义革命时期的不可移动革命文物以广州市数量最多,分别为38处和53.5处;属于社会主义革命、建设及改革开放时期的不可移动革命文物,广州和韶关并列第一,均为6处。

从全省来看,广州市行政范围内不可移动革命文物数量最多,高级别文物保护单位最多,不同革命时段和不同类型的不可移动革命文物均有分布。放眼全国,广州也是革命文物的重镇。

系统、科学、严谨保护利用红色史迹

9月1日,经改造提升后,中华全国总工会旧址、省港罢工委员会旧址以崭新面貌重新对外开放。96年前,相距仅约200米的两处建筑,是千千万万工人心目中的圣地,领导着轰轰烈烈的工人运动;96年后,两处旧址所承载的工运历史与精神,仍生动地讲述着近百年前发生在这片土地上的风云激荡的工人运动历史和广东工运故事。

广州对红色史迹、革命文物的保护和利用,系统、科学、严谨,既方便党员群众“入脑入心”,又保有历史信息的精准与严肃。以全总旧址为例,仅基本陈列的策展时间就长达两年。策展团队全面研读、梳理了当时的中华全国总工会机关报《工人之路》(共553期)等规模庞大的史料,发掘出许多动人的故事。比如,展览中首次展出全总在广州创办工人学校和劳动学院的情况,明晰各个学校创办的时间、地点、教学方式、师资、学生等,资料翔实,细节丰富。

两处旧址所在的区域是全国现存少有的同时集聚工人运动、青年运动、妇女运动等重大历史事件的革命历史主题区域,团一大旧址、中共广东区委旧址等重要红色史迹也聚集于此。而东园文化广场所在地不仅是这一区域的地理重心,也是很多历史大事件的发生地。经过自2020年5月以来的建设改造,东园文化广场在今年全新亮相,全部建设目标完成后,总占地面积将达到15087.94平方米,总建筑面积达14640平方米。这处开阔平整、绿草茵茵的场地,不仅成为市民群众休闲的好去处,也是“沉浸式”接受党史教育,赓续红色精神的纪念地。

红色史迹和革命文物与城市融为一体

广州的红色史迹和革命文物,就是这样,藏身于广州的寻常巷陌,与繁华的闹市融为一体。它们是广州人生活的一部分,是大家永难磨去的记忆。

不久前,来自广州市越秀区培正小学、广东实验中学、广州市培正中学、广州市第十六中学、广州市第一中学、广州市第一一三中学、广州市第七中学7所学校的数十名中小学生来到中共三大会址纪念馆,在春园里陈独秀、李大钊、毛泽东、向警予、马林等的复原办公场景中,听革命者们的故事,在陈列馆的展览里学习“中共三大的召开”。这个名为“点燃理想之光”的青少年教育项目,接下来还计划带领学生们走进杨匏安旧居、东山社区等。

新时代驿站:文化惠民新窗口

海珠区以“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念,充分发挥地理优势,在阅江路碧道沿线打造融党群服务、新时代文明实践、惠民服务等功能为一体的新时代驿站群精品。潘鹤、梁明诚、许鸿飞等雕塑大师的代表作品坐落碧道上,与驿站相邻。串珠成链,打造成一条特色党史研学路线,成为广州文化展示的新窗口。

广州日报讯 (全媒体记者廖靖文摄影报道)广州塔下的珠江财富码头是很多游客来穗必到之处,其所处的阅江路碧道更是广大市民休闲的热门地。不久前,这里新添融文化传承展示和便民惠民服务于一身的“海珠区新时代驿站·财富码头”。造型仿如“红船”的新时代驿站投入试运营的同时,两个重磅展览——海珠区庆祝中国共产党成立100周年暨《伟大征程》大型邮展和“百年百印”全国篆刻大赛作品展在首层展出。

“新时代驿站”传承红色基因践行文化惠民

“新时代驿站·财富码头”与财富码头以及有轨电车广州塔东站相邻,外观设计以“红船”为理念,犹如一艘屹立珠江畔的新时代“红船”,象征着中国共产党人开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神。驿站内有“云听·新时代”平台,超10万册有声书籍,让市民游客扫码即听红色故事,弘扬红色文化。

驿站开门迎客的同时,两个重磅展览同步向公众拉开帷幕。海珠区庆祝中国共产党成立100周年暨《伟大征程》大型邮展上,500多枚与党和国家重大历史事件相关的红色珍邮齐齐亮相,难得一见。配合相关权威资料介绍,不仅可以一睹百年珍贵邮票,还能重温党和国家的历史,成为党史学习教育的生动教材。“这个展览非常好,你看我都拿出笔记本做记录了,下次带孩子来参观。”市民方女士说。

“这是首次以建党百年的重大历史事件为时间线,配以相关邮票编辑而成的内容最全、红邮最多的邮集。”中国邮政集团有限公司广州市南区邮政局有关负责人介绍,通过将红色邮展打造成一个生动的红色课堂,让更多市民群众在欣赏“方寸之间”的邮票过程中学党史、忆党恩。

驿站以文化传承展示和便民服务为主,一层设有文化展示区和阅读区,二层设有便民休憩区和户外观景平台,市民游客参观完室内展区后可以登上二楼平台的便民休憩区,将珠江两岸美景尽收眼底。

“广州塔-阅江路”新时代驿站群成为文化新窗口

“新时代驿站·财富码头”只是一个缩影。海珠区以“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念,充分发挥地理优势,在阅江路碧道沿线打造融党群服务、新时代文明实践、惠民服务等功能为一体的新时代驿站群精品。潘鹤、梁明诚、许鸿飞等雕塑大师的代表作品坐落碧道上,与驿站相邻。串珠成链,打造成一条特色党史研学路线,成为广州文化展示的新窗口。

依托阅江路碧道的新时代驿站群,广州市、海珠区持续开展一系列便民惠民群众文化活动。如在“新时代驿站·琶洲”定期开展“我在海珠玩非遗”主题系列活动,融入咸水歌、舞狮、粤曲、古筝、传统武术以及造纸印刷、投壶体验活动,让传统非物质文化遗产代代相传。此外,驿站外的文化广场上,每周定期展播红色电影,让市民游客在这里感受城市发展的强劲脉搏的同时,重温红色记忆,汇聚红色力量。

文/广州日报·新花城记者: 方晴 卜松竹 廖靖文

图/广州日报·新花城记者: 苏俊杰 庄小龙 王维宣 骆昌威

海报统筹:汤新颖、张毓、陈雅诗

海报文案:陈雅诗

海报海报制作:张妍

广州日报·新花城编辑:李凤荷