南美洲秘鲁女性披肩竟然绣着中式缠枝纹!13幅反映南美洲居民生活习俗的广州外销通草水彩画近日被发现,再现一段19世纪海上丝绸之路的广州故事。流存海外的清代广州外销通草画中蕴含着太多的待解记忆。今天(9日),广州外销画研究学者程存洁向广州日报全媒体记者透露了广州外销通草画研究的最新发现。

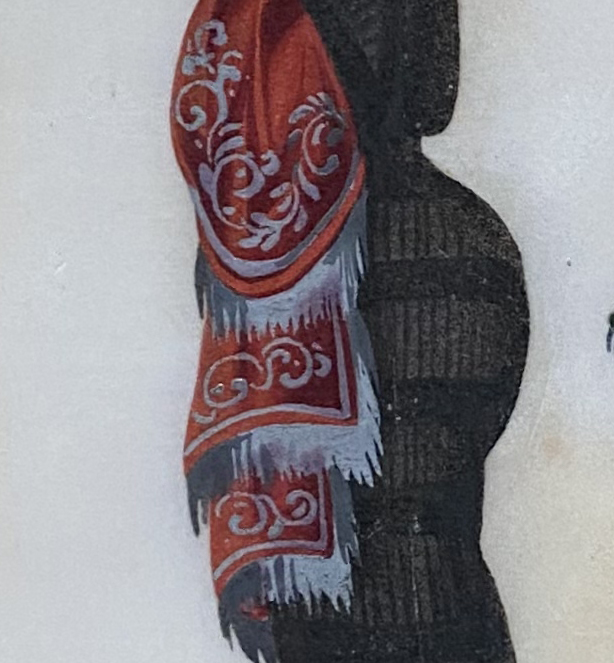

清朝时期南美洲女性披肩竟然绣着中式缠枝纹(局部)。

清朝时期南美洲女性披肩竟然绣着中式缠枝纹(局部)。

程存洁说,远在万里之外的广州,所以在19世纪能在通草画上如此精准地描绘南美洲居民生活风情,其中一种可能,当年南美洲是西班牙殖民地,由西班牙人带来南美洲风情的画样,交由广州民间画家绘制;另一种可能,19世纪中叶起,广东人已开始大量移民南美洲,双方有着经济文化交流,由此产生对南美洲的关注。

程存洁在广州从事文博工作已有30年,是中国最早研究广州外销通草画的学者,他与通草画结缘,起因来自2000年到英国接受英国人捐赠广州外销通草画的难忘之旅。从那时起至今21年间,他积极地利用各种线索,系统性地从海外抢救性地征集回千余幅通草画,填补了中国有关这类藏品收藏的空白。如今,通草画在广东各博物馆的收藏量已经大幅提升了,粗略统计,整个珠三角起码有近2000幅,广州十三行博物馆就有超过600幅居榜首。

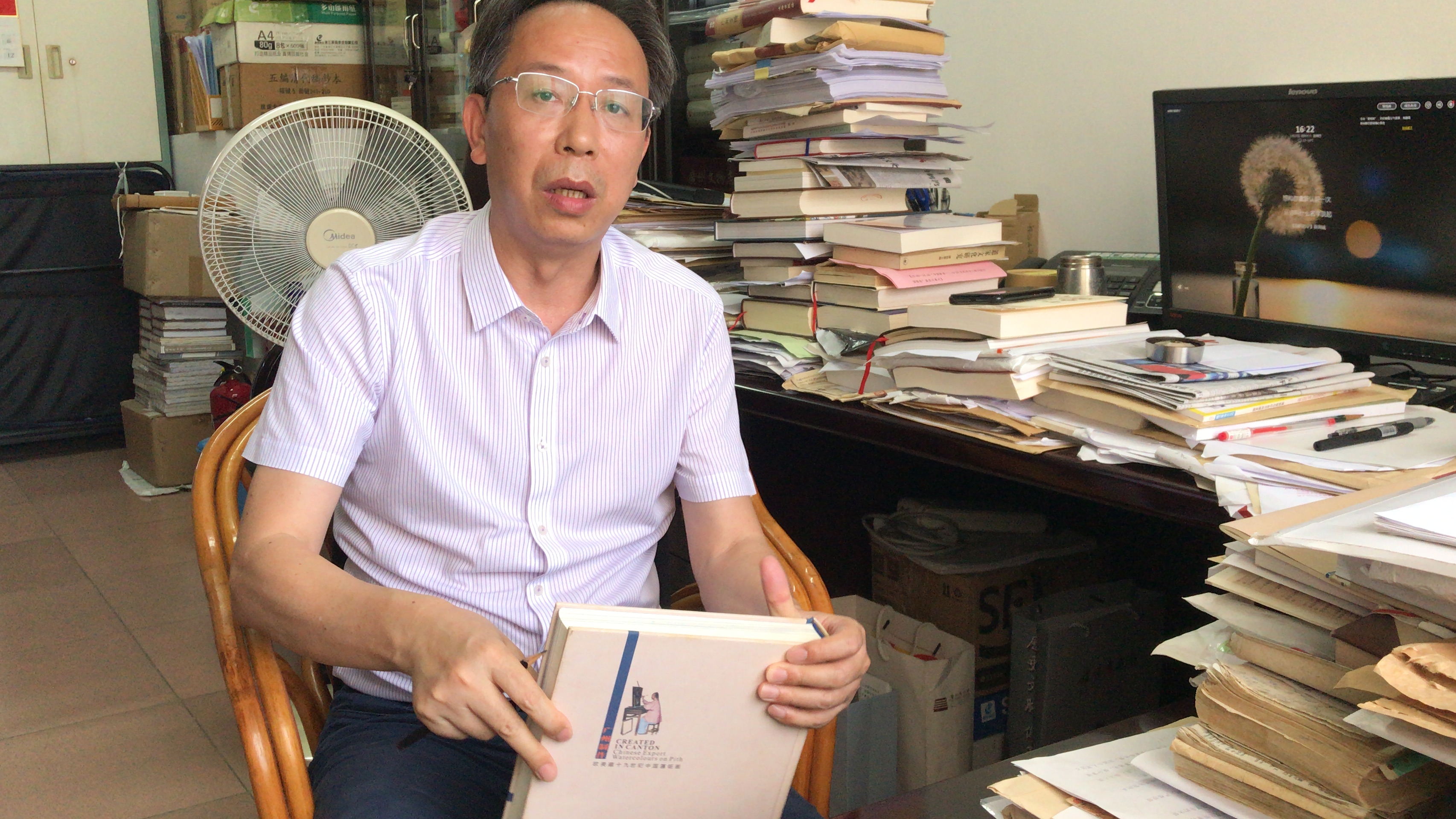

广州外销画通草画研究学者程存洁。

广州外销画通草画研究学者程存洁。

程存洁再次建议,希望广州用世界眼光看待广州外销通草画,向联合国教科文组织申请广州外销通草画入列“世界记忆名录”,以拯救一段正在老化、损毁,甚至消失的广州外销画记录。

“风物手绘照片”藏着浓浓“广州记忆”

2000-2001年间,英国伊凡·威廉斯在英国向广州博物馆无偿捐赠70幅广州外销通草画。这批画作从广州十三行救火手推车、昔日水乡广州赛龙舟和养鸭船、充满闽粤特色的“大眼鸡”,到粤海关部第壹号巡船场景,题材涉及包括港口码头风景、街头巷尾买卖等各行各业、茶叶和丝绸的生产销售、人物肖像画、社会百态、戏剧表演、习俗与节庆等,再现了昔日的“广州记忆”。

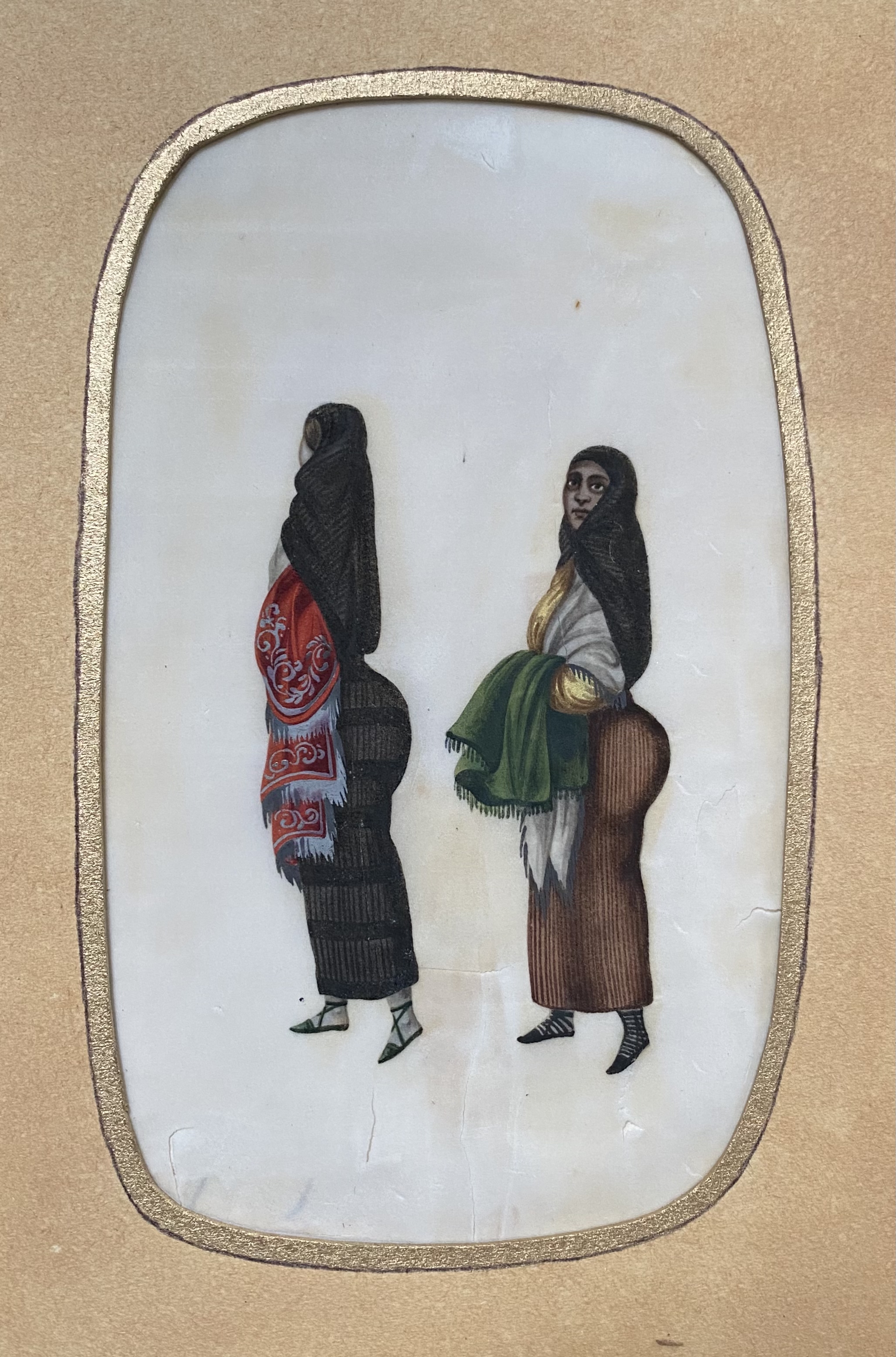

清朝时期南美洲女性披肩竟然绣着中式缠枝纹。

清朝时期南美洲女性披肩竟然绣着中式缠枝纹。

经过21年研究梳理,程存洁解开了广州外销通草画诸多谜团:广州外销通草画起源于19世纪初,盛行于19世纪,最后消失于20世纪30年代。画作内容包含当年广州和中国社会百态、风俗礼仪和休闲娱乐。通草画是当年融合中西艺术风格最完美的外销画种之一,行销范围不仅及于亚洲、欧洲、北美洲,而且远及南美洲等世界多地。尤其是“达盖尔摄影术”1839年才在法国诞生,照相术1844年才开始进入中国,广州外销通草画就成了了解当时世界多地的重要“风物手绘照片”。

清朝时期广州十三行救火手推车。

清朝时期广州十三行救火手推车。

寻找失传通草“画纸”真身竟是通脱木片

程存洁对通草画的研究,是从画作的纸张材料入手,最初在广州并未找到任何线索。在欧美通草画收藏流通地区,外国人管这种来自清代广州的水彩画叫“米纸画”,或许因其颜色白而误认为是中国人用大米制成的。

2002年,贵州一位高中生在互联网发布一则“通草生产厂家”信息,原来他爸爸王玉龙是通草片匠人,家住贵州贵定县。程存洁只身到当地探究,热情的匠人当场演示了通草片切割技术,这是一种用通脱木的茎髓切割而成的薄片,当地用来制作圣诞树的材料。多年积累终于发现,通脱木就是清代《番禺县志》、陈少卿《广州植物志》中提到的植物,正是清代广州通草画的“画纸”,100多年前,广州人正是用它来画画出口。程存洁三次到贵州,最后成功将通脱木树种运回广州种植。

为了查阅更多有关与通草有关的内容,程存洁的探索从传统典籍和地方志入手,翻阅多种古籍之后,最后在《本草纲目》《红楼梦》等书籍中,找到与通草有关的许多资料,拓宽了对通草的认识。最后出版了系统研究外销通草画的学术专著《十九世纪中国外销通草水彩画研究》,并获得第8届广东省鲁迅文学艺术奖、2008年度全国文博考古最佳论著奖。

清朝时期水乡广州赛龙舟情景。

清朝时期水乡广州赛龙舟情景。

最新聚焦:南美洲女性披肩绣着中式缠枝纹

程存洁介绍,本次发现的南美洲居民生活习俗的通草画,不仅画法细腻、色彩艳丽,人物造型栩栩如生,而且所呈现的服饰装饰符号还十分特别,女性披肩竟然绣着中式缠枝纹。

程存洁记起,英国伊凡·威廉斯在《广州制作:欧美藏19世纪中国蓪纸画》一书曾经提到,荷兰莱顿国立民族学博物馆珍藏一套以南美事物为题材的通草画。画作母本是从秘鲁首都利马被带到广州,在广州被临摹,摹本又在欧洲和南美洲秘鲁出售。在2008年英格兰某拍卖目录上有见过一套没有署名的画册,其中有两幅就有穿着西班牙殖民地服饰的女子图。

“这并不是19世纪早期活跃于广州商馆区的中国画匠常用题材,其中两套类似画册还有新呱署名,且曾在2001年6月伦敦苏富比拍卖会上拍卖。两套画册共有22幅画,每幅画的题目用西班牙文标注,另附法文介绍当中画的是秘鲁服饰,是新呱1839年在中国临摹的,原画来自秘鲁首都利马。”伊凡在书中这样说道。

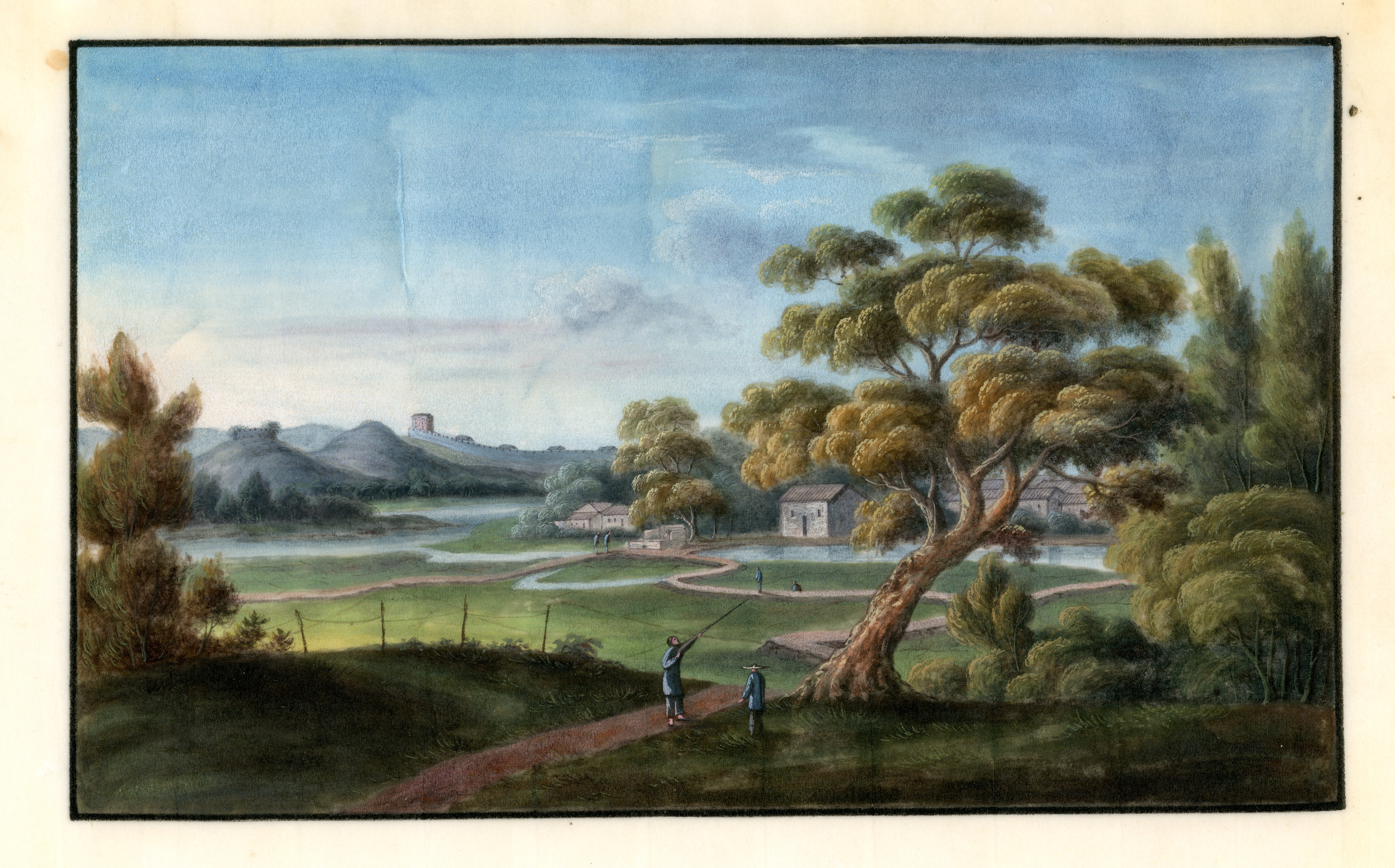

(首次公布)这张通草画展示当年广州越秀山镇海楼周边环境,附近有村落鱼塘,古树林立,大树之下还有人持枪打猎。

(首次公布)这张通草画展示当年广州越秀山镇海楼周边环境,附近有村落鱼塘,古树林立,大树之下还有人持枪打猎。

解密:秘鲁女性披肩因何绣着中式缠枝纹?

“伴随着中国通商口岸范围的扩大,广州画家逐渐到多地开设分店。但即使洋画舖搬至香港、上海,他们所绘制的通草画题材依旧以广州社会风情为主。”程存洁说,“通草画不仅外销欧洲和美国,而且远销南美洲。近年来已陆续发现有描绘南美洲‘西班牙殖民地居民和秘鲁风情’题材的通草画。”

据1851年1月的一份《中国丛报》记载,米纸画(即通草画)已大量外销,特别是销往南美洲。“事实上,早在19世纪初,广州已有来自南美洲的旅游者,尤其是传教士。从19世纪70年代起,广州与南美洲有了直接贸易。据《近代广州口岸经济社会概况》记载,1874年、1876年粤海关均有与秘鲁贸易的报道。‘广东省当局在(1876年)5、6月份试图重新开始中国劳工移民到秘鲁的工作,之前,移民是从澳门出洋的。1877年,一家美国奥丽芬梯公司(Messrs. Olyphant & Co.)与秘鲁政府签约开辟一条秘鲁至中国航线,运输邮件、旅客和货物。这条航线是为引进中国劳工提供便利,秘鲁政府急待中国劳工为其开发本国的农业资源,尤其是开发糖蔗生产基地。’可以推测,通草画伴随广州与南美地区贸易的开展进入南美市场。”

通草画不仅成了西方皇亲贵族喜爱的珍贵礼物,也深受外国百姓喜爱,更成为外国人临摹学习的美术作品。比如,广州收集到一册来自英国爱丁堡的画册,是由A H Laird小姐描绘的,内收30张不同材质的绘画作品,其中就有A H Laird小姐创作的通草水彩画。爱丁堡的另一本画册中,也保存有当地人创作的通草水彩画。

清朝时期水乡广州养鸭船。

清朝时期水乡广州养鸭船。

老外线描画成修复广州城隍庙前殿依据

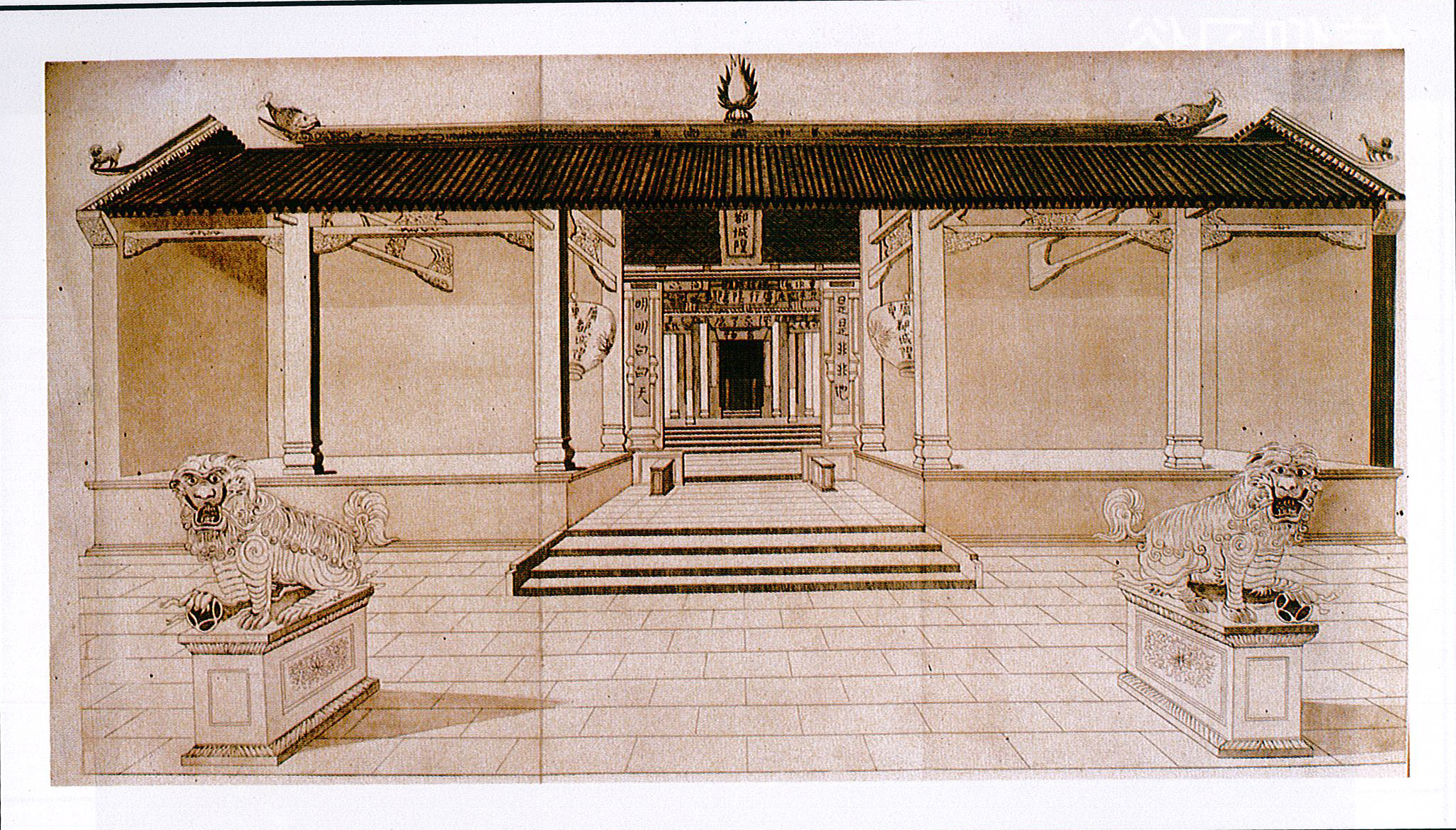

当年画下的外销画对广州文物建筑修复也起了关键作用。程存洁发现一张老外绘制的“广东都城隍”线描画,画中详尽描绘着当年“广东都城隍”模样,成为广州城隍庙前殿修复的重要依据。

“广东都城隍”线描画,忠实记载了广州城隍庙前殿(头门)正面五开间呈对称分布,看护前殿有一对大石狮,挂置前殿廊道门口两旁的大灯笼,随着视线逐级深入的石柱,由近至远逐级抬高的石台基;在外部屋顶上,一对含脊鳌鱼,梁顶中间火球喷火,一对小狮子各守一角。而在前殿大门,还挂有一幅“是是非非地,明明白白天”大对联。

记者了解到,今日广州城隍庙前殿修复的基本格局,其中的诸多细节都是参考这张老外所画的外销画线描图完成。

老外绘制的“广东都城隍”线描画详尽记录当年“广东都城隍”模样。

老外绘制的“广东都城隍”线描画详尽记录当年“广东都城隍”模样。

专家点评:“中国风”将“广州风物手绘照片”带向世界(程存洁)

在17—18世纪的欧洲,出现了盛极一时的“中国风”。起先盛行巴洛克,继而盛行洛可可,而中国出口的陶瓷、刺绣等外销物品偏重华丽、繁褥、精巧,恰好迎合了欧洲贵族口味。

在“中国风”历史背景下,值摄影术尚未流行,题材繁多的贸易绘画吸引着大批西方买家。这批贸易画的内容或风格既与西方艺术大异其趣,又有别于中国本土人文画风,成为一种融合中西风味的题材。伴随中外贸易的扩大,来华西洋画家游历之余,也带来西方写实绘画风格和透视法、明暗法,向中国本土画师匠人揭示一种崭新的表达方式。适值外销市场又对此类融合了中西风味的画作大为渴求,于是画室作坊一时如雨后春笋般地涌现,从事各类外销贸易品的创作。兴起于19世纪初的通草水彩画,正是这类贸易画中的一种,是在这类画室里绘制的。借助东西方的海洋贸易,广州通草水彩画被带向世界各地,成为摄影术之前珍贵的广州造“风物手绘照片”。

清朝时期缠枝纹青花罐。

清朝时期缠枝纹青花罐。

相关链接:世界记忆名录

又称世界记忆工程或世界档案遗产,是联合国教科文组织于1992年启动的一个文献保护项目,其目的是对世界范围内正在逐渐老化、损毁、消失的文献记录,通过国际合作与使用最佳技术手段进行抢救,从而使人类的记忆更加完整。

文、图、视频/广州日报·新花城记者 黄丹彤

广州日报·新花城编辑:林静