作者 | 南风窗高级记者 向治霖

4月的北京,最后一波春寒将走未走,夜晚时仍是寒风萧瑟。汤伶有一点发抖,她跺了跺脚,一对眉头紧皱,脸上表情也是可见的冰凉。

“起码有6年,我没睡过一场好觉了”,汤伶说着,摘下厚厚的眼镜,露出她深深的眼圈。

作为北京土著,她的成长安定且优渥。现在的她50岁,在职场上过了小半生,很早学会了投资房产。如今的她,本应该松一口气了。

然而,现在的她如在冰窖。

“再过不久,我和我9岁的小女儿,还有83岁老母亲,住在哪里都不知道,就要流落街头了”,汤伶说,她在北京的4套房产,包括继承得来的一套回迁房,现在都正在被拍卖,其中的一套,前不久已经拍卖掉了。

汤伶和父母

人到中年,平静的生活被突然推翻。如果要追究源头,那大概是在2011年,又或者,是在2008年……

怎么说呢?它源自一场“骗局一样”的婚姻。

孩 子

王东是她的第二任丈夫。谈到“丈夫”这个词,汤伶面露难色,像是自嘲一般,无奈地说:“就算他是所谓的前夫吧。”

她的人生在婚姻这件事上,似乎极不对付。

1996年,汤伶的第一场婚姻,是身边所有人眼中的良配。两人是单位同事,男方毕业于清华。他们的感情基础深,男方的事业很顺利,谈吐落落大方,但只过了两年,关系说变就变。

1997年,汤伶母亲因多发性脑梗引起的抑郁症发作,表现出很多臆想症状。她执意照顾母亲,接到了小家庭生活,但对母亲的一心一意,多多少少影响了生活。

渐渐的,丈夫不回家了。

结婚不过2年,两人开始分居,婚姻名存实亡。

汤伶和王东(右)

破镜本难圆,但这个过程拖拖拉拉,用了8年,两人才接受这个事实。在那8年时间里,汤伶等她的丈夫回头,希望他重回家庭,2005年,两人协议离婚。

汤伶说,经过这一场失败的婚姻拉锯,她对爱情、对家庭,没有了信任。

她曾一度以为,自己不会再婚。“我可以自己照顾自己,我也不需要通过婚姻找一个长期饭票,事实就是这样”。

转折发生在2009年,汤伶的父亲去世,人生况味一时杂陈。在四五天的采访中,无论何时谈到父亲,汤伶都会红了眼眶,过不久,泪水就滚下来。

“老人家没闭眼,他是不放心我”,汤伶止不住呜咽。

父亲一直介怀她的婚姻不顺、没有儿女,“没有家庭和小孩,就好像是,和身边同龄人格格不入,没有正常人所属的那种幸福感”,汤伶说,她不想让父亲失望。

汤伶

从那时起,她想要一个孩子,“像中邪一样地想”。

王东,此时成为她人生的拐点。

她的第二次婚姻,在最初就像一场“交易”。

汤伶想要孩子,但那需要一本证书。领到了结婚证后,2011年5到7月,汤伶和王东去往北医三院,做试管婴儿、后诞下一女婴。备孕的从前到后,王东只出现过一次,那次需要他提供精子。

王东想从婚姻中获得的,是一张北京户口。

根据北京落户政策,与北京户口人士缔结婚姻后,满15年的配偶可落户北京。王东对汤伶说,他希望早点落户北京,于是他提出,将结婚日期提前几年。

“结婚日期也能提前?”汤伶懵了。

王东告诉她,这在山东是可以操作的。“他当时说,自己一哥们儿在山东郓城,是当地民政局的领导。他让哥们帮忙,就能将日期提前”,汤伶说,她不懂操作过程,一切安排好后,2011年4月在郓城民政局,她就按照安排的照做。

终于,证下来了。汤伶想不到,这张证将会套住她本人和她所有的一切。

补 丁

结婚证上,是汤伶10年前的照片。那时的她显胖、带眼镜,一头乌黑短发,干净利落。王东那年39岁,亦是显胖,若有笑容。

汤伶和王东(又名王德生)的结婚证,上面备注着:“结婚证遗失(损毁),特发此证。补发日期:2011年4月12日”

看上去普普通通的结婚证,其实是基于一个谎言:

两人是在2011年第一次“办证”,但证件上显示,“登记日期:2008年1月29日”。又在备注一栏,填写的信息显示:“结婚证遗失(损毁),补发此证。补发日期:2011年4月12日”。

结婚登记的日期,被提前了。

汤伶解释说,两人从未在2008年登记结婚过,这只是个虚假的理由。2011年,她与王东去郓城的民政局,做的却不是“办理结婚登记”,而是“补领结婚证”。

按照王东的安排,在办“补领手续”时,汤伶在情况说明一栏写道:“本人与对方于2008年4月12日在聊城市婚姻登记处登记结婚。本人与对方至今仍维持该状况,现因婚姻登记证遗失,申请补领。”

于是,在结婚证上,两人的结婚登记时间是在2008年。

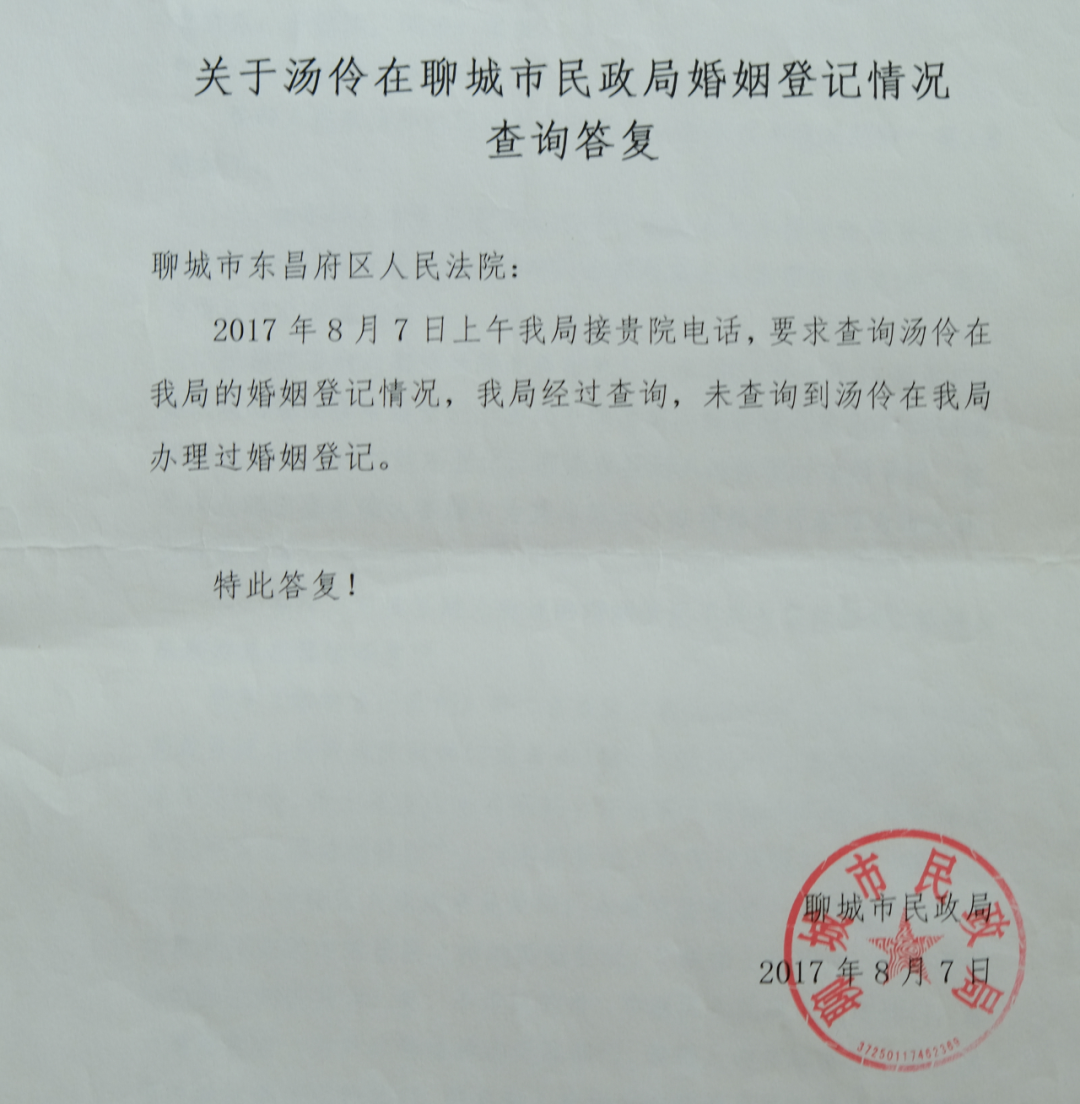

事实上,两人从来没有“登记结婚”。虚构的登记机关是在聊城市民政局,2017年8月7日,聊城市民政局专门作出一份答复,其中明确写道:“我局经过查询,未查到汤伶在我局办理过婚姻登记。”

没有登记结婚,却领到一张结婚证。这,满足了王东“尽快落户北京”的需求。

汤伶

“陷阱”也由此而来。

过程并不复杂,2012年年底,王东找到汤伶,提出自己的公司资金周转困难,想要借钱。汤伶将自己名下一处房产抵押,在典当行拿到250万元,全借给了王东。

这不是王东第一次借钱。

早在2006年,汤伶就借给王东100万元,那时,他们认识一年左右。两人是经过共同的朋友相识。汤伶了解到,王东是个山东的生意人,公司在北京也有办事处,“最初的印象,觉得人还算靠谱”。

陆续地,两人的感情升温,“说是喜欢也好,暧昧也罢,两人就这么处着”,汤伶说。

在此期间,汤伶累计借给王东252万。这笔借款在2007年11月还了回来,虽然只有不足本金的235万。

自从有了孩子,汤伶辞掉工作,王东在2012年年底再次借钱时,她已经没有积蓄,“我当时想,别说我们有一个孩子,有这种血缘关系了。哪怕是普通朋友,能帮上忙的,都应该帮一下”,汤伶这么说。

她没想到,这会是一个无底洞。

此后一段时间,王东迟迟还不上款。一天,典当行打来电话,说汤伶抵押在那的房本,被一个人要求带走。汤伶开始了解到,王东还存在其它大额债务。然而此时,2013年到2015年两年时间,她几乎见不到王东,也联系不到他。

2015年的一天,王东突然出现,说是来看看女儿。汤伶想的却是另一件事,她说:“终于见到他了,我就想,把我俩的事情处理清楚,划个界限。”

汤伶先是提出,由于当年结婚证是“虚构”获得,能不能撤销婚姻关系?王东一口拒绝了,他的解释是,那个哥们已经不在民政部门上班。

无奈之下,汤伶只想从速。2015年5月22日,她与王东在北京西城区办理了离婚手续。但汤伶很快就明白了,这于事无补。

时 间

离婚过后没多久,汤伶开始处理个人债务。“当初离婚很急,我们就约定了,抵押在典当行的那部分债务由我来还”,汤伶说。

她也只有一个办法,卖房。

汤伶名下的4套房中,她卖出了其中大的一套。交易在中介平台进行,很快,一买家付了首款270万元,汤伶赶紧偿还了典当行借款和银行贷款,但在过户前,发现这套房被查封了。

不只这套,其它3套房的状态也是“查封中”。

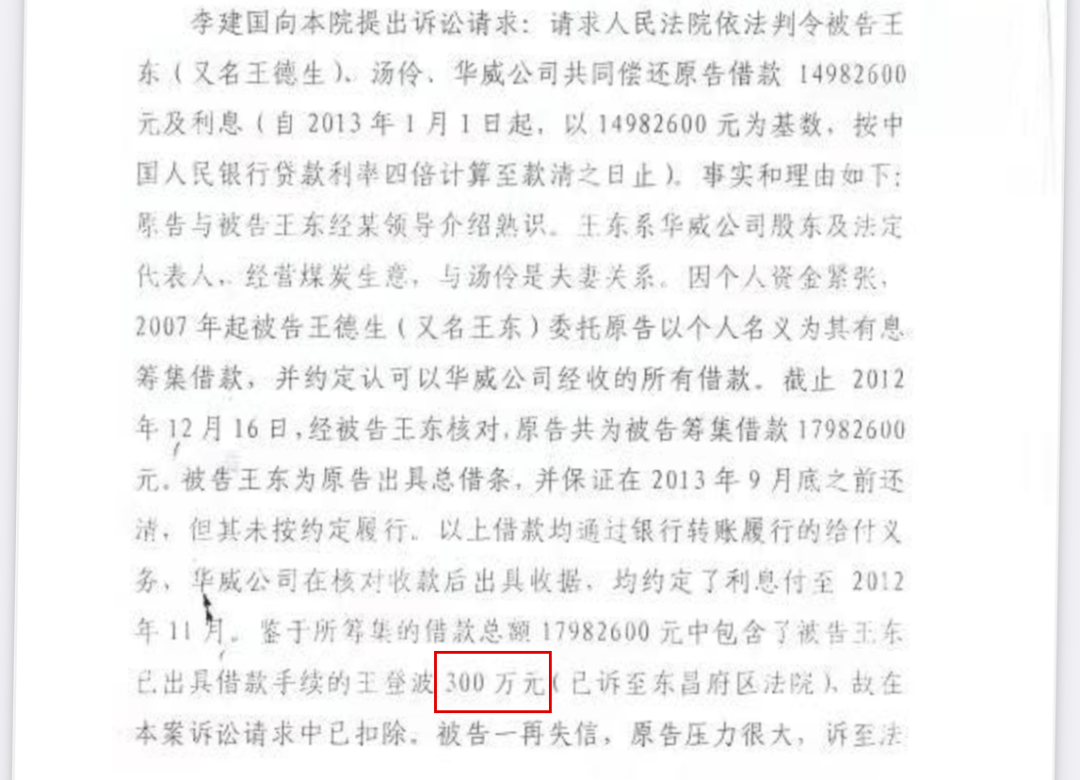

离婚后的第4天,2015年5月26日,官司就追上门来。王东的债权人之一王登波,向法院起诉,要求王东、汤伶等人偿还债务,从之后的判决中看,涉及债务计本息共约300万元。

一审判决中显示,王东向王登波借款300万元

汤伶曾尝试申请执行异议。她被查封的4套房产中,尤其是继承得来的一套回迁房在北京二环内,单这套价值就在700万以上,4套房产的市场价值,在当时共约2500万元(2015年)。财产保全申请中,应保全的是同等金额存款或同等金额的财物。

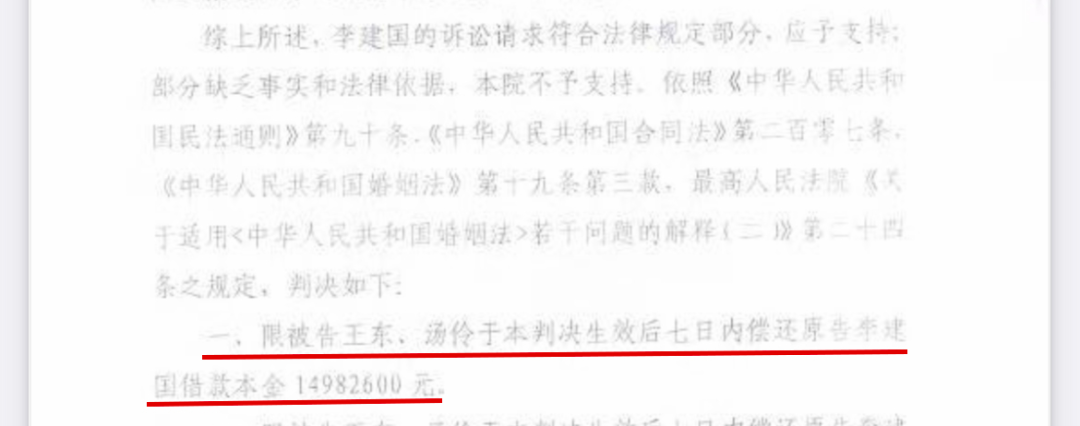

但是,这项异议的申请很快没了意义。紧接着,2015年6月12日,又一债权人——李建国起诉王东、汤伶等人,要求偿付债务。从一审判决结果看,仅本金就有1498.26万元。

一审判决判定王东、汤伶于判决生效后七日内偿还原告李建国借款本金14982600元

汤伶说,她是到了这时,才知道王东挖下的“无底洞”有多么深。

尽管名下4套房产被查封,但汤伶回忆当时,自己却有一股盲目自信,“我以为的是,婚姻关系存在明显瑕疵,况且我全部的资产——那4套房产,都购买于2008年以前,是个人名下的婚前财产,我想理应是不被追偿的”,汤伶说。

现实却是铁一般无情。

2016年,两宗债权纠纷案的一审判决出具:王登波的债权,由王东、汤伶和李建国等人承担;李建国的债权,由王东、汤伶等人承担。

毫不意外,王东名下几无可执行的资产,“所以到最后,这些债务实际都是由我承担”,汤伶说。

就以结果论,王东用个人名义借贷的、主要用于他山东的公司经营的债务,被法院判定为王东与汤伶一起承担的“夫妻共债”。

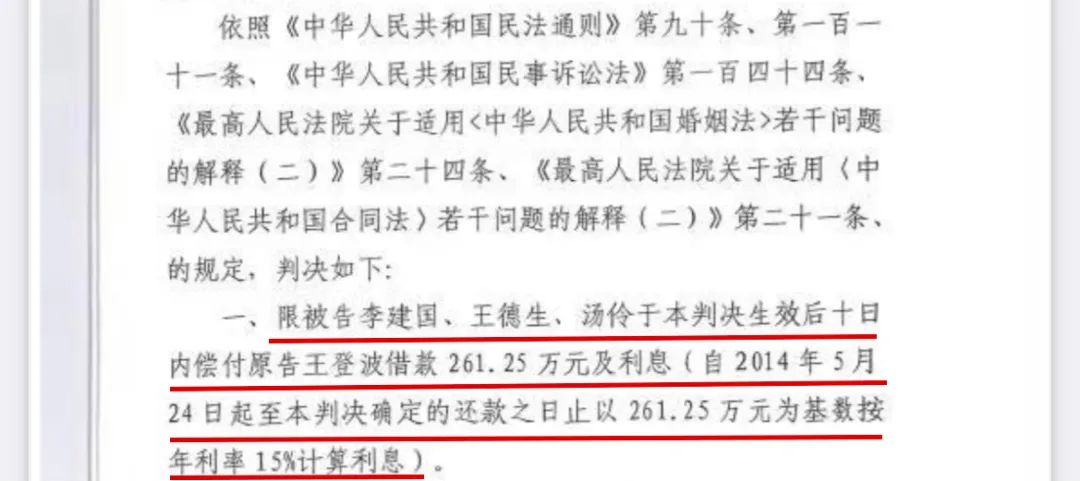

一审判决(注:王东,又名王德生)

为什么它是“夫妻共债”?

法院依据的是《关于使用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释(二)》第二十四条规定(以下称“二十四条”):

“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的,应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务的,或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定的情形除外。”

其中,婚姻法第十九条第三款规定的情形是:“夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有的,夫或妻一方对外所负的债务,第三人知道该约定的,以夫或妻一方所有的财产清偿。”

汤伶表示,她和王东并没有约定“财产归各自所有”,那么对她而言,要证明王东所欠债务是个人债务,举证义务在她。否则,她注定挑起这担“夫妻共债”。

逻辑的吊诡之处是,她对王东的公司经营从无了解,根本无从举证。

“二十四条”的规定,是以保护债权人利益为导向的,目的在于规避债务人通过配偶转移财产、逃避债务。事实上,它并不是新话题。

争议由来已久,由“二十四条”导致的、夫妻一方被欠债现象,在司法实践中屡见不鲜。

针对乱象,有关部门早就进行了“纠偏”:2017年9月,最高院发布了“二十四条”的补充说明,相当于打上“补丁”。尤其重要的是,其中规定:超出日常生活所需的大额举债,则由债权人和举债人证明该款项用于夫妻共同生活。

一言以蔽之,举证责任由“被欠债”的夫或妻,转移到了债权人身上。

到2021年,民法典开始施行,“被欠债”乱象被彻底根治。民法典规定,夫妻共债的认定,需有“共债共签”原则。即,债务关系发生时,夫妻共同签字、或一方在事后追认的,才可被认定为夫妻共债。

如果,这场纠纷在2021年后发生,由于汤伶从未签字或事后追认,所以,她根本不会被追究偿付责任。

死 路

汤伶身后,是一个被欠债的夫或妻“旧有群体”。时间似乎和他们作对。

但她仍看到一线希望。

汤伶案的特殊之处在于,按她的话说,“我和王东的婚姻有明显瑕疵”。

案件二审时,汤伶补充了辩护事实和理由。她主张,她和王东的婚姻关系应该撤销,因为,结婚证上显示的婚姻登记时间2008年1月29日,并无事实依据。

她还提出了“退一步”的主张:即便认定存在婚姻关系,也应该从2011年4月12日起,而非一审判决中的2008年1月29日起。

两者的区别巨大。

根据一审、二审等判决书,李建国主张的债务关系,均从2008年2月份起。这就表明,当初将婚姻登记时间推向的时间点,刚刚好地,囊括了王东与李建国、王登波等人发生借贷行为的时间。

汤伶不得不怀疑,这个“刚刚好”的寓意。

它太像一个设好的陷阱。

关于这段婚姻,王东接受南风窗记者采访时说:“他认可汤伶的主张,2008年的登记日期是虚假的。”但他表示,他也没有存心“陷害”,时间的巧合没有相关性。同时,“我也没想到,公司的债务,怎么会牵扯到她的婚前财产。”

聊城市民政局给出的“关于汤伶在聊城市民政局婚姻登记情况查询答复”

二审过程中,汤伶为支持自己的主张,要求对婚姻关系进行确认。如前文所述,聊城市民政局作出答复,“我局经过查询,未查询到汤伶在我局办理过结婚登记”。

看起来,形势对汤伶有利。

汤伶还对办理了“补领手续”的郓城县民政局提起诉讼。根据裁定书,审理法院确认了两件事:第一,2011年4月12日,王东和汤伶办理的是“补领结婚证”;第二,实际情况是,两人从未在聊城市民政局办理结婚登记。

但这“一线希望”,至此开始变得渺茫,又是“时间”,再次和汤伶作对。

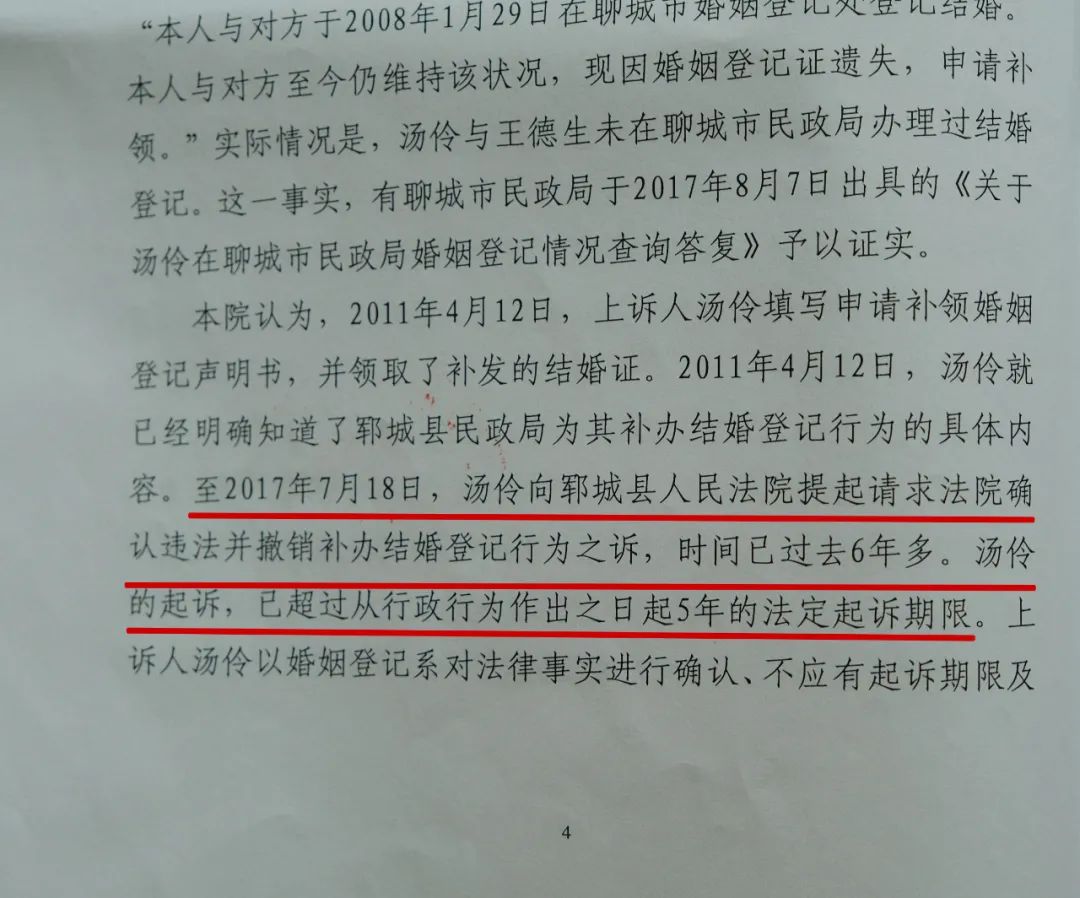

根据裁定书,法院认为,汤伶对郓城县民政局提起诉讼时,已经过了6年,超过了5年的法定起诉期限。因此,汤伶的主张被驳回。

汤伶的起诉超过从政行为作出之日起5年的法定起诉期限

一审过后,无论在聊城市中院的二审,还是经山东高院的发回再审,皆维持原判。

要注意的是,二审过程中,债权人李建国提出新的事实和理由:

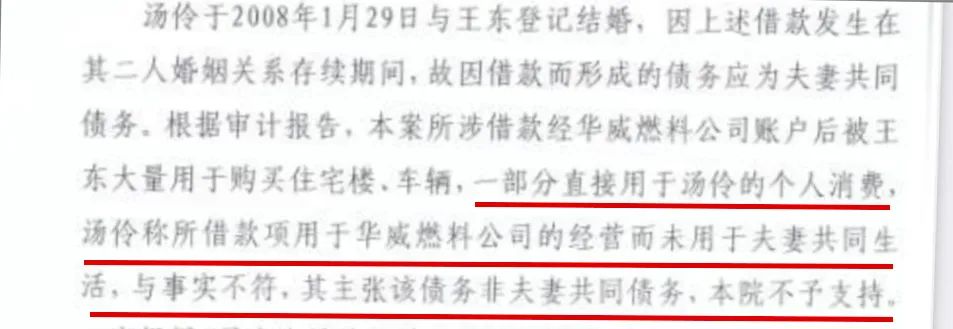

李建国出示了一份审计报告,据他主张,王东的公司财务,有部分用于了汤伶购置房产、或其它家庭支出。所以,应当认定这起债务纠纷为“夫妻共债”。

根据二审判决书,李建国提出,2007年,王东指使公司会计给汤伶打款235万,用于购置房产——但是,这笔款虽然通过公司结算,却是王东偿付给汤伶的借贷本金。更何况,这笔款项发生在2007年,“即便是按照2008年时间算,也不在婚姻存续期间”,汤伶说,那时根本还没有家庭,何来家庭的共同支出?

不过,据判决书显示,李建国还在这份审计中证明,王东公司多次给汤伶报销电话费、物业费、水电费等等。

二审判决书显示,法院认为,根据李建国提供的审计报告,涉案借款“一部分直接用于汤伶的个人消费”,因此,法院认为这部分债务为“夫妻共债”。

二审判决对汤伶提出的“债务非夫妻共同债务”的主张不予支持

关于结婚登记日期的问题,二审判决书显示,法院认为“结婚登记是否应予撤销,属于相关行政部门的职权范围,不属于本案民事诉讼的审理范围,因此,法院对汤伶的该主张不予处理。”

无法推翻2011年“补领”的结婚证,也就无从摆脱自2008年起的“夫妻共债”,汤伶就此走到了“悖论”的闭环。

就案中的突出问题,南风窗记者采访了北京通商律师事务所合伙人陈浮,他曾经手大量“夫妻共债”类案件、代理过小马奔腾“遗孀负债2亿”等案。

陈浮认为,就民法中的基本原则论,真实性不应忽视。在汤伶案中,2008年至2011年间,婚姻关系是否存在仍需定夺,不可能因为一张证书“篡改”过往。同样地,不能因为法定的对行政行为的诉讼时效限制,就放弃了追究真实性。

话虽如此,汤伶现在的生活,很难再见起色。

汤伶生活照

从一审、二审到再审,汤伶被判定承担债务,现在,到了执行阶段。曾经的4套房产,现在剩下3套,依然是朝不保夕。汤伶说,一整套司法程序都走完了,想要继续申诉,留给她的只有信访渠道。

她现在仍坚持,至少要保住祖宅拆迁得来的那套回迁房。“我母亲从小就生活在那一区,如果被撵出去,她一定会死。我还有9岁的小女儿,她那么无辜,今后怎么办?”

汤伶说,她没得选,只能走下去。

编辑 | 李少威

新媒体编辑 | 何煎妮

排版 | 孙文月