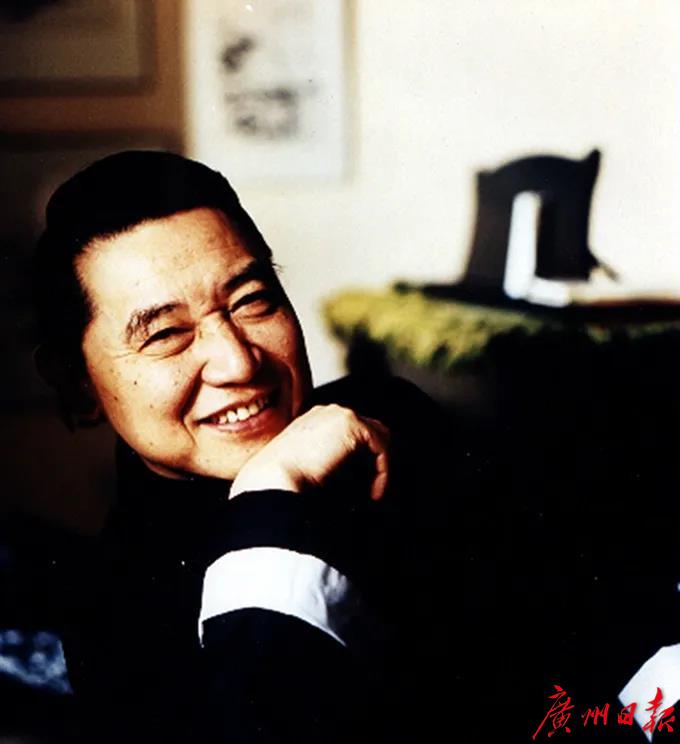

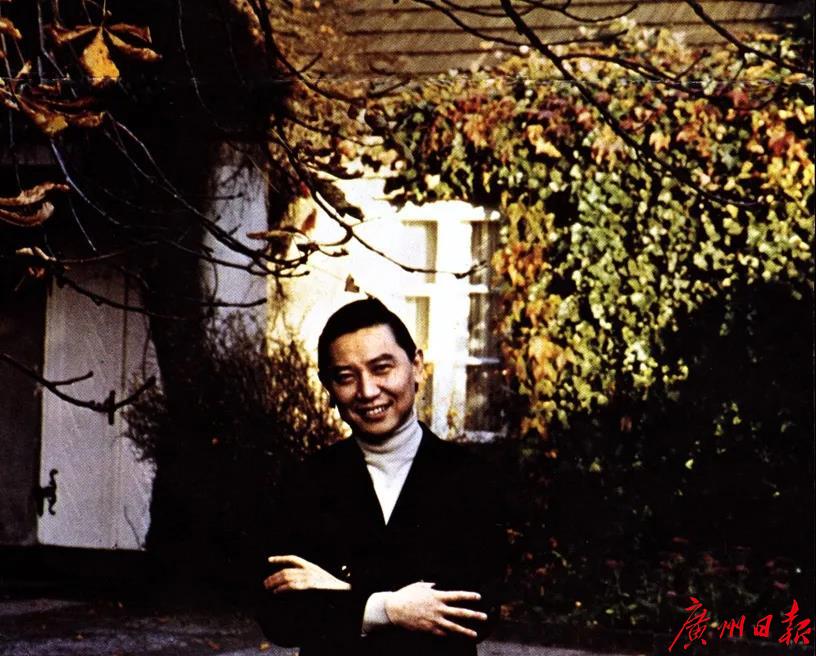

2013年,傅聪

2013年,傅聪

当地时间12月28日,著名钢琴家傅聪因感染新冠肺炎在英国逝世,享年86岁。钢琴家傅聪被誉为“中国的肖邦”,也被誉为“中国的钢琴诗人”。昨天,本报记者采访了傅聪先生的家人和生前相关好友。对于傅聪的猝然离去,弟弟傅敏悲伤难抑。他说,哥哥的音乐里始终贯穿着一种种浓烈的“家国情怀”,他始终保持着一颗赤子之心。

傅聪

傅聪

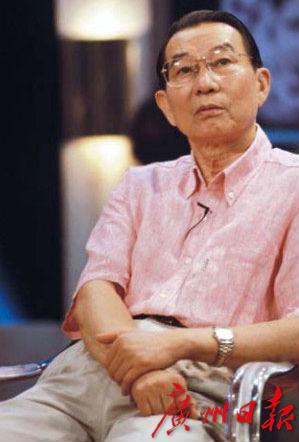

傅聪的弟弟傅敏昨天(28日)知道傅聪染疫,起初只知道哥哥住院,但没想到哥哥的病情恶化这么快。当妻子陈哲明告诉他哥哥去世的消息后,傅敏心里十分难过,一直把自己关在房间。

傅敏说,父亲对兄弟俩的教育影响更多来自于身教,他的教育不是口号式的,而是通过自己的行动,潜移默化地影响你,这是言教达不到的效果。父亲傅雷从小就教育他们,一个艺术家,永远要保持赤子之心。这一点对哥哥傅聪影响尤其深远。傅聪的演奏格外富有中国韵味,他的音乐里始终贯穿着一种浓烈的“家国情怀”。“傅聪在国外的日子并不好过,他一直认为当年是他出走波兰,连累父母,所以心中一直很难过。”傅敏说。

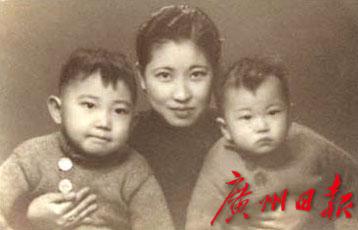

母亲与傅聪、傅敏

母亲与傅聪、傅敏

让傅敏印象深刻的是哥哥的谦逊。傅敏说,傅聪从来不妄称自己是大师,他不止一次表示,自己只是对音乐保持着最初的纯真和饥渴,他还笑称,自己只是一个“钢琴匠”。傅聪对钢琴的痴迷也让傅敏印象深刻。他说,哥哥对钢琴的热爱达到“痴迷”的程度,他是不折不扣的“琴痴”。早在几年前,傅聪做过两次手术,医生建议他手术后静养,不要弹钢琴,夫人卓一龙苦劝不下,电话傅敏相劝。但对于傅聪来说,要离开钢琴太难了。“钢琴就像他的生命一样,他不可能停下来,他离不开钢琴。”在傅敏的印象中,哪怕到了80岁的年纪,傅聪依然保持着每天练琴的习惯,每天练8小时,也不觉得累,后来身体不如年轻时,每天也要练5小时。

傅敏近照

傅敏近照

说起傅聪去世的消息,傅聪弟媳、傅敏的妻子陈哲明在电话中也十分悲伤,聊着聊着她忍不住啜泣起来。“我们全家人都沉浸在悲痛之中,哥哥去世的消息是我告诉傅敏的,他很难接受。他现在听力不是很好,心情也很糟糕,可能需要一段时间才能接受哥哥离开的消息。”陈哲明告诉记者,因为现在英国的疫情十分严重,并且中国和英国之间的航班也处于停航状态,所以,一家人暂时还没有去英国处理后事的计划。“现在还没有一个详细的计划,我们需要平静一下,然后再商量下一步该做什么。”

陈哲明表示,她和傅敏见到傅聪已经是4年前了。最近几年,傅聪做了几次手术,身体不是很好。但没想到,4年前的那次见面,竟然已是最后一次见面。

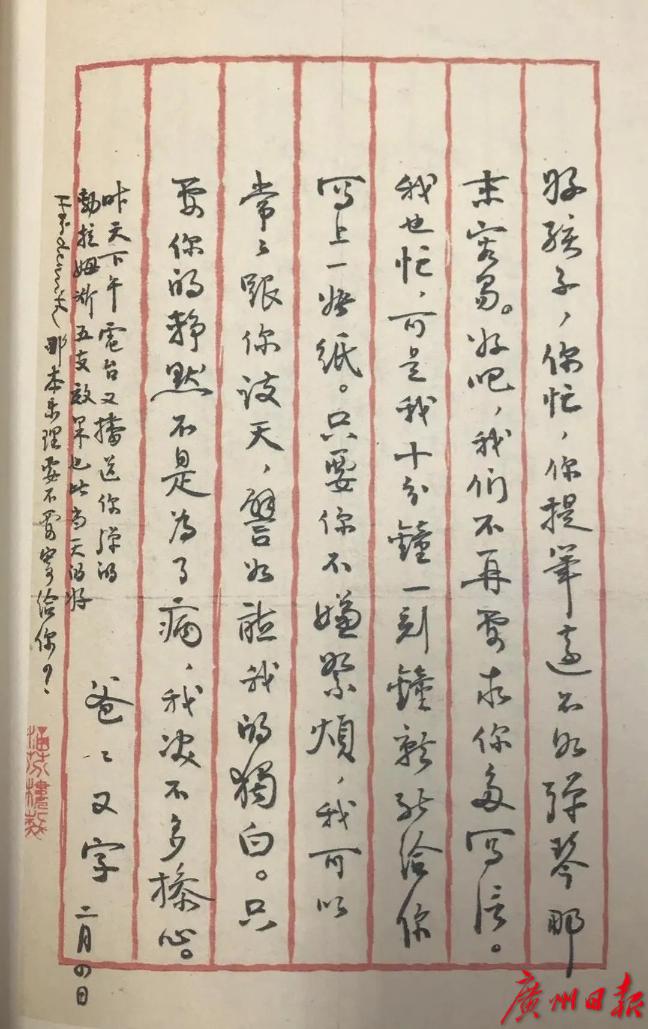

“他天生就是吃这碗饭的。”

如今大家看到的《傅雷家书》多数是傅雷写给傅聪的,傅雷和傅敏之间的书信来往却很少。不少读者误认为这是傅雷“偏心”。对此,傅敏告诉记者,事实并非如此。“因为我在国内,与父母接触的机会更多,父亲对我可以说是耳提面命、言传身教,这种教育远比家书要深刻得多。”傅敏说,当时父亲其实也给他写了很多信,但很多书信都被他烧了。“哥哥在国外,他的书信都完整地保存下来。但父亲对我的爱和关心,丝毫不比哥哥少。”

傅雷书信手稿

傅雷书信手稿

傅敏回忆说,哥哥傅聪是音乐天才。“他天生就是吃这碗饭的料。”傅敏说。在傅聪三、四岁时,父亲傅雷发现他对古典音乐有股狂热,百听不厌,觉得他是学音乐的料,于是开发其潜能,让傅聪在七岁半时正式学琴,让他跟着当时最优秀的钢琴老师学习,并扩展其视野,加强中国传统文化的学习。“其实,当时父亲也曾尝试让我也学习音乐、美术,但最终发现,我实在没有这方面的特长,最后只好作罢。所以,说我父亲偏心的,那是不了解情况。”

20世纪70年代,傅聪在肖邦故居

20世纪70年代,傅聪在肖邦故居

傅敏说,父母从小就教育他们,要热爱祖国。当时哥哥到国外去,他其实非常苦闷。其实父亲心里很矛盾,一方面他非常热爱自己的祖国,而另一方面又将儿子送到了国外。但他也知道,如果儿子在身边,会发生什么样的情况。“1979年我出国,后来,我也回来了,因为我热爱祖国。”

广州日报全媒体文字记者 肖欢欢

图由译林出版社提供

广州日报全媒体编辑 苏琬茜