据奥地利音乐频道消息,钢琴家傅聪因感染新冠病毒于当地时间28日在英国逝世,享年86岁。

傅聪有“钢琴诗人”美誉,为钢琴事业做出了巨大的贡献,其父亲是著名翻译家傅雷。

2009年5月13日,在傅聪莅临广州星海音乐厅之前,当时的广州日报记者龙迎春曾独家专访傅聪先生,听他自己如何谈音乐,论人生。

而今,得知傅聪先生逝去的消息,龙迎春也回忆起11年前专访傅聪先生的点滴往事。

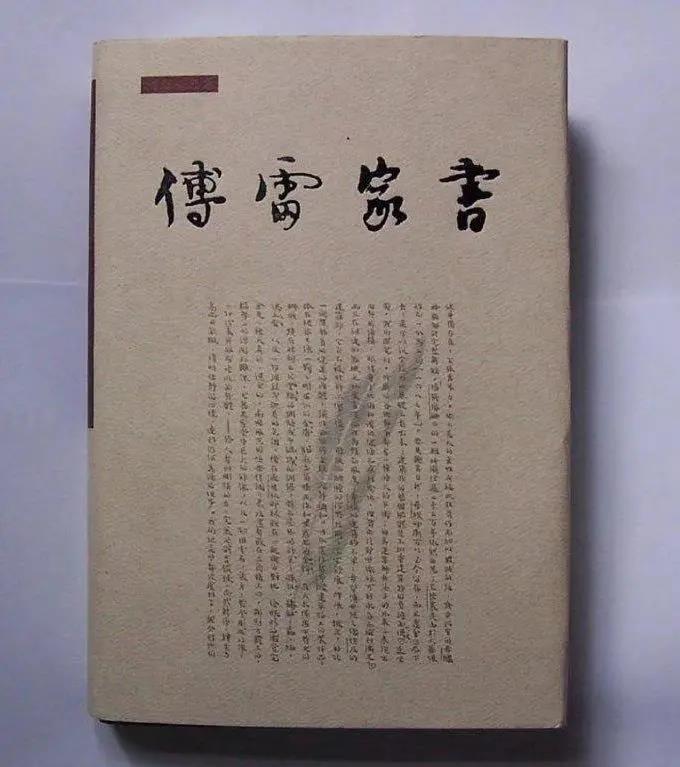

图源:央视新闻

再过几天就是新年了。

今天早上看到了傅聪先生在英国去世的报道,消息来源是奥地利音乐频道。他的好友,钢琴家阿格里奇的基金会也转发了他离世的消息,基金会称其为大师、音乐家、哲人,而他的离世,意味着肖邦钢琴传统中一个极为重要的人物的逝去。“在为世界讲述肖邦的伟大时,没有一个人能像他一样,如此简洁,却又如此专业。作为一位来自东方的真正智者,告诉我们他对马佐夫舍密苏里湖(肖邦故里)的理解和感受,他的解释和思想是玛塔·阿格里奇的音乐灵感。”

国内也迅速报道了这一消息。在一些简短的信息里,依然聚焦在《傅雷家书》,聚焦他作为傅雷之子的身份。但傅聪早已不是家书中的少年,他以钢琴家为世人所知,在西方音乐界所享有的盛名和影响,足以媲美傅雷先生在翻译界的建树。

图源:央视新闻

我在广州日报工作的期间,曾经有幸在几年中,连续听了他的几场音乐会,大概是两次肖邦,一次海顿。印象最深的一次,他穿着深蓝的对襟衫从星海音乐厅的侧台出来,全场掌声雷动,而他在钢琴前坐下来之后,观众席立时鸦雀无声。

一个外行,很难形容他的琴声。他的双手在琴键之上,编织出了一个曲折往复的世界,层层叠叠,精巧回环。他似乎要将每一个写在纸上的音符,都通过他的理解,他的投入,他每天13个小时以上练琴的浸淫,以琴声还原出来。所以,作为听众,唯有屏息静气,才能感受到他的魅力。他将一个弱音以几乎难以听闻,却实实在在在空中飘荡的无以轮比的音声传递出来的美。

更有幸的是,我连续几年一直磨着左岸文化的创始人方洁,也是傅聪先生音乐会的主办者,希望能够采访他。连续磨了三年,2009年,他在广州星海音乐厅举办海顿音乐会之前,终于得到他的应允,给了我五十分钟的电话采访时间。

毫不夸张地说,我用了整整半个月的时间去准备这场采访,找了他很多场音乐会的片段,重看傅雷家书,找海顿的各种资料,听海顿的其他演绎版本,拟好采访的问题,并力求能够拿到时间最接近的资料……

电话里听到他的声音,我特别激动,但却尽量克制,希望自己能够跟这位大师做一次真正地对话,因为在这之前,他从未接受过国内媒体的采访。

一旦接受采访,傅聪是随和而绅士的,除了我问到的婚姻被他毅然打断,他对于我提及的其他问题,他受伤的手(腱鞘炎),他对音乐的理解,他对技巧和投入的诠释,都毫无保留地与我分享。他反对钢琴家标榜自我风格,在他看来,没有“傅聪”,只有音乐;作为诠释者,只有肖邦,或者只有海顿;在他看来,钢琴家犹如布道者,整个一生都是对艺术的“殉道”,根本没有正常的生活,但对于这一点,他甚至连遗憾的时间都没有,因为他所有的时间,甚至灵魂都投入了其中。

报道写出来后,广州日报以几乎整版的篇幅刊发。音乐会当晚,星海音乐厅将这篇报道放在前厅,很多人说,这是关于傅聪的前所未有的访问。

只能说,非常幸运,因为对傅聪先生和音乐的尊重,我认真做了准备,因此能在这篇有限的文章里,为傅聪留下了一点他对于海顿的诠释。他说海顿健康、平和、亲切,他的F小调变奏曲,“是进行曲的节奏,却有一种宇宙间脉搏的感觉”。

那一年的演出结束后,我被邀请跟傅聪先生一起晚餐。听他讲黄宾虹和父亲傅雷的交往,因为视傅雷为知音,黄宾虹曾将他的画,一捆一捆地寄给傅雷。而他投入艺术的酣畅淋漓,给了傅聪极大的震撼。他还说起自己除了练琴,一切从简,尤其是住酒店,只要一张干净的床就够了。豪华的酒店,各种陈设对他来说都是困扰,要弄懂各个开关在他看来极其痛苦也没必要,因为那会让他对音乐的准备分神。

总以为,等自己空一点了,还会有机会听他的音乐会,还能再见到他。但他今天走了,他是一个时代的绝响,他的好友之一、天才大提琴家杜普蕾早已夭逝;开篇提到的钢琴女皇阿格里奇,我也曾有幸在广州听过她的独奏,披头散发,不修边幅,弹起琴来气势磅礴,明年阿格里奇就80岁了,不知道还会不会再上台。

图源:星海音乐厅

这些伟大的灵魂和智者,是隐藏在我们生命中的密码和开关。不知道哪一天,会以什么样的因缘被碰触到。打开来,我们被琐碎淹没的日常生活,便在那一瞬间被点亮和照耀,灵魂得以离身,盘旋直上,与其对谈,或侧耳倾听,人间杂碎、车马喧嚣皆可暂置一旁,做一回纯粹的人。

见到傅聪先生之后的两年,我因公随广州交响乐团去欧洲巡演,在德国杜塞尔多夫音乐厅外的莱茵河边,听到教堂钟声远远传来,便想起他用餐巾擦手的样子,他说到音乐的神情。一个在乡村长大的孩子,18岁之前从来不知道古典音乐为何物,在那一刻,突然间打通了与音乐的连接,是那隐藏的密码开启了吧?

今天的北京,苍穹之上,云如羊群,为风所牧,澄澈明净。

仅以此送别傅聪先生,他其实并不需要,是我们,想念而已。(特约记者 龙迎春)

附:广州日报记者龙迎春2009年独家专访傅聪先生

傅聪论音乐——投入比炫技更重要

在这一代的观众心中,傅聪印象横亘着一个巨大的断层——数十年来,我们透过《傅雷家书》照见着身为巨匠之子的青年钢琴家傅聪的才华、激情、欢乐与孤独;但在近十年的时间里,通过音乐呈现在我们面前的,已经是肃穆严谨、头发花白的大师傅聪。

但是,除了音乐,傅聪始终保持缄默,拒绝接受任何采访——在一天要练10多个小时琴的傅聪看来,花那么多时间说话,是一个巨大的浪费。那么,从舞台上退回到生活中的傅聪,究竟是一个怎样的人?

5月13日,在傅聪莅临广州星海音乐厅之前,本报记者终于有机会独家专访了傅聪先生,且听他自己怎么说音乐,论人生。

2006年4月8日,傅聪钢琴独奏音乐会在上海音乐厅举行。图源:央视新闻

关键词:风格

“现在很多年轻人动不动就说‘我的风格’,我一辈子没说过这样的话。钢琴世界里,没有傅聪,只有音乐”

广州日报:我2006年听过您的音乐会,从您上台的那一刻起,就仿佛有一个气场,令人屏息静气,结束的时候,跟我一起去的一位长辈感动得泪流满面,但您却始终表情平静,这种对情感,或者说对艺术的克制的表达,是您所追求的原则吗?

傅聪:演奏的时候,我是全心集中在音乐上,也就是内容上。这是我的追求,要达到一种忘我的境界(笑),但总归还是难得有一次能达到我想要的完美。

广州日报:一次都没有过吗?

傅聪:没有的完美是不存在的。到一定的水平,就会发现,还可以更好,这是一种无止境的追求。有一些钢琴家,他们一生只弹几部作品,熟悉得不得了,但每一次都一模一样,你们都知道的意大利钢琴家米凯朗基利,他其实能弹很多曲目,但每一次音乐会他都只弹那几首,我在波兰的时候,第一次听他的音乐会,真是好得惊人!然后第二次,好像不那么新鲜;到第三次,就觉得不行了。这是说,音乐不能被固定,完美其实就是在往死亡的路上了,每一次弹奏,你都必须把灵魂、把全部生命投入进去。音乐和生命一样,生命无所谓完美不完美,只要你快乐,烂草棚里也能开出鲜花。我爸爸以前总是跟我说,宁要烂草地,不要水门汀,含意很深刻。

广州日报:您几乎不接受采访,因而很多人都觉得,傅聪是神秘而高贵的,那么,傅聪究竟是怎样的一个人呢?

傅聪(笑):傅聪?没有傅聪,只有我要表现的音乐。假如我的音乐会弹了海顿,观众听了以后说,海顿这么好的音乐,那么算是成功的。如果听完后观众说,傅聪弹得真好,那就失败了。我的音乐会,是要表现音乐的,不能喧宾夺主。我最不喜欢一些人,尤其现在的很多年轻人,动不动就说“我的风格”,我一辈子没说过这样的话,真正的艺术家,是不断追求音乐,而不是故意制造一种风格。

广州日报:作品才是您的目标?

傅聪:我需要传播的东西就是音乐,对于我们这种二度创作的人的使命就在于此。当然,每个人都有自己的方式和理解。就像演员演哈姆雷特,每个演员都用自己的灵魂去理解哈姆雷特,每个人都不一样,盖叫天演武松,他不是武松,但要比武松还武松,那就是他的使命。

关键词:技术

“手指跑得飞快却言之无物的,最终不过是个匠人”

广州日报:傅老,刚看到您在武汉音乐会上的照片,依然戴着黑色手套,腱鞘炎有没有好一些?这是您几十年的痼疾了。

傅聪:我的手一直不太完美,一般都得戴着手套取暖,手指上呢,贴满了膏药。只有尽量保暖,才能保证血液流通,(笑)我现在好像不戴手套都不会弹琴了。

广州日报:这让我想起您在香港的一次音乐会,当时宋淇先生还没去世,他和您、还有王敬曦、陆离等在音乐会后聊得很深。那次您手指受伤了,用九个手指弹的,然后您提到了Mind Concentration 的概念,他们惊讶得不得了,王敬曦说是“庖丁解牛”,宋淇说是“养生主”,我理解为化境。不知道准确不准确?

傅聪:噢,对,那一年我先是在澳大利亚,因为一次意外,手裂开了,断了一个手指头,本来想取消的,但我在澳大利亚临时改了曲目,仍然照开了。回到中国香港之后,我缠起了一个手指头,演奏的曲目有德彪西的Rando(回旋曲),他们都说弹得比以前还好。

广州日报:是不是到了一定的境界,手指呀,技术呀,就都不重要了?重要的是神会,就是你说的Mind Concentration?

傅聪:本来就是这样,技术是为了音乐服务的,不能倒过来。弹琴最紧要的是言之有物,如果做不到这一点,最终不过是个匠人。但也不是说技术可以不要,我花那么多工夫练琴,就是因为手指的条件不太好。在技巧之外,还看你追求什么,光是手指跑得飞快,弹出来的东西不知所云,也没什么意义,还要有音色控制、层次变化。这不是技巧,而是一种艺术,不是手指灵巧就能达到的。

关键词:家庭

“作为父亲、丈夫、家庭成员,我有很多欠缺”

广州日报:记得您说过,为了弹琴,您在很多方面都很欠缺,比如没有时间陪亲人,对一个艺术家来说,这是一种必然的牺牲吗?

傅聪:作为父亲、作为丈夫、作为家庭成员,我有很多欠缺,我的信写得很少,从前给爸爸写的信也很少,不是不想,是因为没有时间。我所有的时间,都给了音乐。人跟人的天分不一样,我的根底很差,17岁才开始真正弹琴,这样的年龄,真是前无古人。学了两年不到就去波兰参加比赛,所以,《傅雷家书》里我父亲常常也说,我应该要花更多时间去练琴,去研究。这些年年纪大了,生理上的灵活性越来越差,手经常会坏,就更要多练了。

广州日报:会遗憾吗?

傅聪:(笑)连遗憾的时间都没有,时间都在琴上了。我一个朋友,很多年没见,他跟我说,你能不能过得正常一点,后来他去听了我的音乐会,听完后他跟我说,你还是继续不正常吧,社会需要你不正常。

广州日报:是不是因为这样,所以前两次婚姻都失败了(傅聪曾先后与梅纽因的女儿弥拉和韩国驻摩洛哥大使的女儿玄禧晶结婚),现任的太太(卓一龙)因为同样是钢琴家的关系,所以可以理解您?

傅聪:家庭的事不是一言两语能说得完的,私事,就不要去提它了吧。

广州日报:两个孩子都没有学音乐(傅聪与弥拉所生长子凌霄,现在在联合国卫生组织工作;与卓一龙所生次子凌云,是哲学博士),您感到遗憾吗?

傅聪:我从来没有试图让他们学习音乐,音乐是个苦差事,不能强加给人,一定要有那种没有它就不能活的传教士的精神,才能去做。(也有很多人没将音乐当成苦差)他们大部分都只是为了他们自己、他们的名和利,当然,才能除外。中国人里充满了才能,(笑)中国最不缺的就是才能。

关键词:海顿

“海顿不像贝多芬,整天跟命运斗争,他很平和,但音乐里却有一种宇宙间的脉搏的感觉”

广州日报:我曾找了布伦德尔版本的海顿《C大调奏鸣曲》来听,感觉很快乐,不同于莫扎特的空灵,也不同于肖邦的诗意。

傅聪:海顿非常健康,第一乐章很快乐,但第二乐章很深沉,海顿的键盘音乐唱片,没有几张值得听,非常乏味。我今年的音乐会,很多朋友担心,全场都是海顿,吃得消吗?但武汉、北京的音乐会,全场非常安静,比之前的肖邦、舒伯特、莫扎特还要安静,(笑)所以他们后来说,傅聪有这个本事,让观众觉得,原来海顿的音乐这么好。

广州日报:一个作曲家的音乐特质,跟他的生活际遇有关吧?

傅聪:一定有关系。海顿很幸运,他在埃斯泰尔哈济宫廷为亲王管理他的乐队30年,天天写作品,很安心地做他的音乐。安定的环境对于海顿的创作起到了很大的作用,而且18世纪是理智的时代,基本上是相对平衡的,不像19世纪那么 Stormed(强烈),没有那么强的个性。这次我弹的f小调变奏曲,是他很重要的一个曲目,一般人弹不来,往往把重复的部分取巧地拿掉,我是不取巧的。这个曲子,是进行曲的节奏,却有一种宇宙间的脉搏的感觉,看起来是一个小作品,其实是内涵很大,但他却不像贝多芬,看照片你就知道,贝多芬那个样,啊,很唬人(笑),所以他的音乐,也是整天跟命运斗争,但海顿不是,海顿很平和,很亲切。当然,贝多芬到晚年,也回归了自己的心灵,回归了恬静。

广州日报:海顿在埃斯泰尔哈济宫廷的时候描述自己那种被囚禁的孤独时说:“几乎没有人类和我在一起”,这让我想起那些伟大的艺术家,文学家也一样,巴尔扎克、郁达夫、沈从文,他们几乎无一不被贫困的生活和稿费鞭打着写作,但却无损于他们作品的伟大。

傅聪(笑):我告诉你,艺术家们能在自己的世界里神游,基本上这个人的灵魂全部投入其中,不求名不求利,那是人生的极乐。我最近又在看黄宾虹的画,在那样的年代,创作这么伟大的作品,我想起那时候,他的画一大捆一大捆地从北京寄来给我爸爸,在他看来,淋漓尽致地画出心中所想,然后有一个人能理解他,那就是他人生最大的快乐!

图源:星海音乐厅

傅聪论指法

“只要音乐对,管他怎么弹”

小时候,傅雷给傅聪请过两位老师,第一个老师是傅雷的学生,给他的学琴费,傅聪说,“还不够他每次买点心给我吃的”。这是一个好老师,好倒不是因为可以吃点心,“跟他学了三个月,进步快得惊人,连莫扎特的奏鸣曲也可以弹了,学得又快,又多,随意地弹,现在回想起来还很高兴。”但后来,这位老师走了,傅雷为傅聪请了第二个钢琴老师,梅帕器。“这老师一来就说,莫扎特的奏鸣曲,这是给演奏家弹的,小孩子一年之内只许弹练习曲。”

为了让傅聪有正确的指法,梅帕器在他手背上放了个铜板,弹琴时不许掉下来。老师脾气又大,一不对就摔琴书,对傅聪又打又骂。“我那时,惨得不得了,简直把我的音乐兴趣都弹掉了。后来,我花了多少气力,吃力得不得了。直到现在,他教给我的坏习惯才差不多算是全丢掉了。”傅聪说:“什么铜板,真是要不得的坏习惯!人的手,个个不一样!有些人要这样子弹才好,有些人要那样子弹才好,也有些人可能要把手反过来弹才弹得出味道。只要音乐对,管他怎么弹!如果要获得一个非如此不可的效果,就是你整个人坐到钢琴上面去弹也可以。”

傅聪说郎朗

“单论天生的技巧,他肯定超过我”

“郎朗是百年难得一见的音乐奇才,我非常欣赏他的音乐才能。如果单论天生音乐上的技巧,他肯定超过我。郎朗这一代很幸福,有最好的老师教,有最好的琴弹。我那个时候什么都没有。8岁第一次接触钢琴,中间又中断学习多年,直到17岁才算真正入门。学习音乐的最好的生理期就这么白白流过。而郎朗在这个年龄时,已经成名。有的人很喜欢郎朗的演奏,但是我看了,觉得夸张得不得了。这么好的孩子,这么好的音乐家,实在不需要这么去做。我希望他的艺术能走到一个更高的境界上去。音乐家不仅仅要被听众喜欢,更要承担起引导听众走向一个更高境界的审美趣味上去。这么多年,我一直在坚持做这一点。目前的现状是,谈不上‘中流砥柱’,几乎是‘孤军奋战’。但是我会一直坚持下去。”

记者手记

2009年,海顿逝世200年,一向反对给自己贴上任何标签的傅聪放弃了肖邦、莫扎特、舒伯特,而选择了全场五首海顿的作品,开始了在全球的巡演,以表达自己对这位伟大的音乐家的敬意。5月13日,傅聪将来到广州星海音乐厅,演奏这套曲目。

从2000年在广州演出开始,傅聪从来没有接受过本地任何媒体的访问。历经三年的采访约请未遂之后,傅聪终于在今年答应接受本报记者的电话采访,于是,才有了这50分钟从时间的海绵中挤出的直面傅聪的对话,而在这之前,我们对他的所有了解,都只是从侧面进入——他弟弟傅敏辑录的《傅雷家书》、傅敏辑录的《走出家书》、傅敏辑录的《望七了》以及傅敏整理的《傅聪谈音乐》等。

熟悉傅聪的人都说,傅聪是个宽容随和的人,很绅士,很善解人意,也像孩子一样天真,每到一处,他唯一的要求,就是要有足够练琴的时间,只需要在练琴时有一块毛巾,一杯茶。他不在乎吃什么,住什么,越高级的酒店,他越弄不懂怎么使用那些开关电器,“只要一张床垫就够了”,他说。能接受访问,是他格外的宽容所至,但说到私事他毅然打断,这是他的原则。我几乎可以断言,在中国的钢琴家里,再不会有一个,像他这样,将音乐作为使命,将自己视为布道者,从不将“我”字大写,却令我们必须仰视的人。

文:广州日报特约记者 龙迎春

广州日报全媒体编辑 林传凌