在花都区花东镇,大坑河、小坑河、四清河三条河流向北迂回汇合,往南注入流溪河,形成一个港湾和一片绿洲,在这片绿洲之中形成一个村落,便是著名的港头村。近日,记者实地走访港头村,了解村庄的历史风貌与建设进度。

港头村位于花都区花东镇,村子坐北朝南,村前是一口与村面等长的半月形水塘,一排典型的广府古建筑呈梳式整齐排开,形成花都古村落独特的景观。村子东面有一座门楼“拱日楼”,每日清晨第一缕阳光从门楼射进村庄,古建筑与参天大树同时映照在水塘内,形成另一幅独特的村落景象。花都区文化广电旅游体育局四级调研员卢福汉介绍,村子每座建筑以冷巷分隔,现存里巷11条,一条花岗岩石板路贯穿全村,曾氏的祖训和家规在村口的老榕树底下口口相传。

关振伦 摄

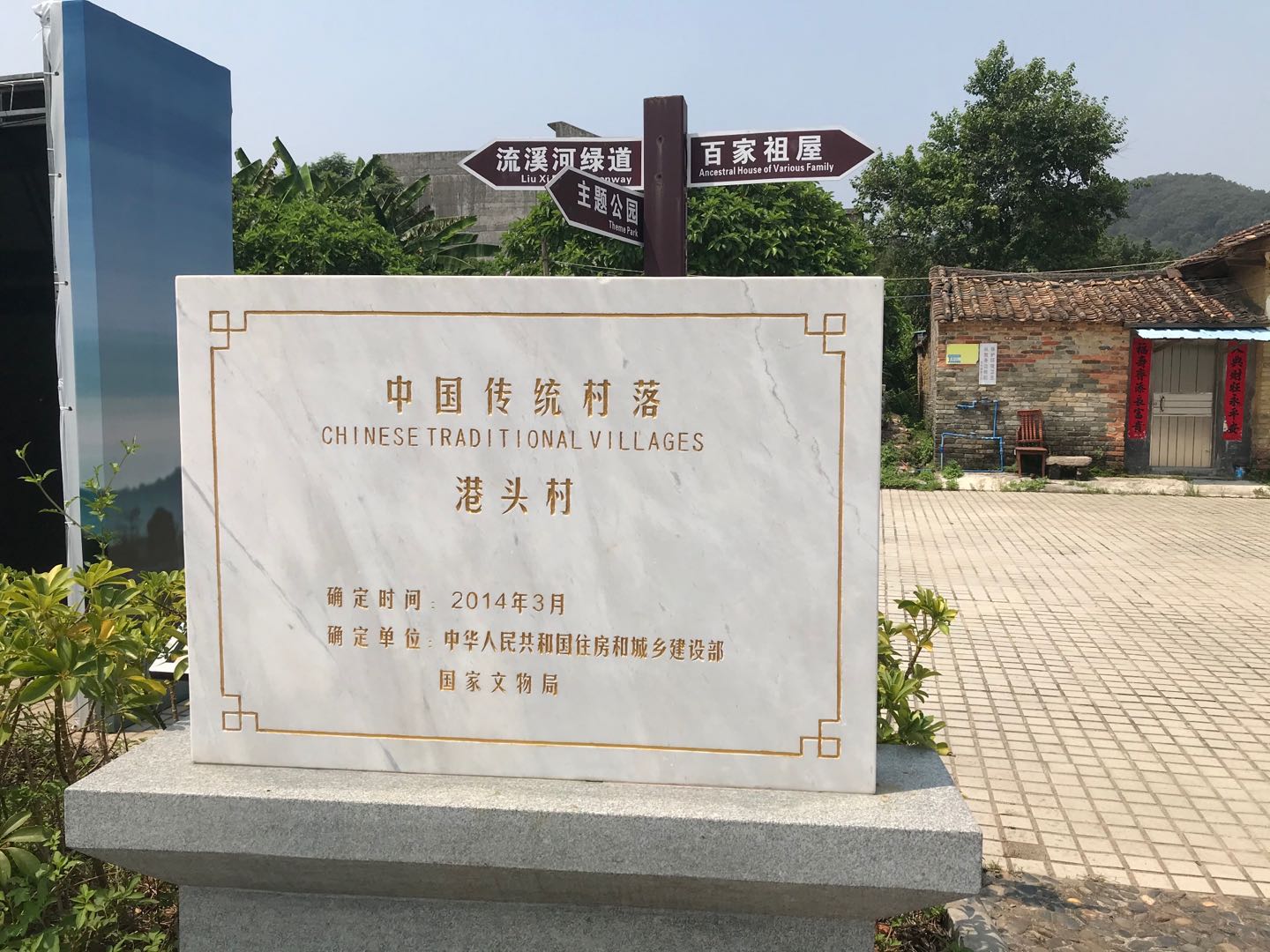

关振伦 摄2012年,港头村被省文联与省民协评定为广东省第三批古村落,2014年被纳入广州市第二批美丽乡村建设单位,投资4000万元,对各项农村基础设施进行了升级改造,整个村容村貌焕然一新。同一年,该村还获得“第三批中国传统村落”称号,获得300万元资金支持,用于村庄的规划发展。

港头村内最令人津津乐道的莫过于村内的文孙曾公祠。文孙曾公祠始建于明代,为纪念开村始祖曾文孙而建造。祠堂建筑占地约600多平方米,总共三间三进,前廊两次间设有塾台(古时里长的办公台)。卢福汉说,在祠堂设塾台,不仅拔高了其规格,又有装饰美化的作用。

祠堂的美化不仅仅在于塾台。在文孙曾公祠内,所有的金柱、梁架均为坤甸木,门额、檐柱、虾公梁、封檐板等地方均施有木雕、砖雕、灰塑等工艺,饰以“群狮献瑞”“花开富贵”等吉祥图案。由于建设用材精良,工艺精湛,年代的历史风霜没能抹去祠堂内的这些装饰图案。

如今的祠堂经过修缮之后焕发出新的光彩,翻新后的祠堂继续默默地为村民服务,每逢新人结婚、小儿满月、传统节日等等,村民纷纷进入祠堂祭拜祖先、投灯、舞狮,熙熙攘攘,热闹非凡。

作家说:村落布局很有画面感

卢福汉,花都区文化广电旅游体育局四级调研员,曾用十年时间遍访花都古村落,著有书籍《花都古村落探寻》。

对于小东圃村,卢福汉说:“港头村除了延续对迼迳村“五代联科甲”的人文气息的营造,尤其注重的是人与自然、建筑与自然的和谐共处。该村以南面流溪河堤为主要入村道路,村口左右设门楼把守,以风水塘作为屏障过度,水塘前是广袤的平畴田野,并点缀有小桥流水,水塘的后面是平整规肃、错落有致的梳式古民居。村落布局中人、建筑、景物布置得有条不紊,很有画面感。”

广州日报全媒体文字记者:张晓宜、徐静

广州日报全媒体图片记者:邱伟荣(除署名外)

广州日报全媒体视频记者:邱伟荣、张晓宜、徐静

广州日报全媒体编辑:吴一钒