刚刚在北京领完国家荣誉称号奖章并观礼国庆阅兵式,樊锦诗就马不停蹄赶往香港,领取2019年“吕志和奖—世界文明奖”颁奖典礼,樊锦诗此次获得“正能量奖”。她在颁奖礼上表示,保护、研究、弘扬敦煌莫高窟任重道远,守护莫高窟是自己奉献一生的高尚事业,也是需要一代代人传承的事业。对于名利得失,樊锦诗早已云淡风轻。“要是为了钱,我早就离开敦煌了。”说起吕志和奖的奖金,她说,现在对这个钱怎么花还没想好,怎么用这笔钱去做更有意义的事情。“我只要还有一口气,就要为敦煌的文物保护和文化传承贡献自己的一点力量。”在新出版的樊锦诗口述自传《我心归处是敦煌》的封面上,樊锦诗这样定义自己:“此生命定,我就是个莫高窟的守护人。”她说,敦煌是自己一辈子的归宿。在樊锦诗领取国家荣誉称号奖章之前,本报记者采访了她。

樊锦诗先生头发花白,但言谈中却有一种知性和优雅的气度。也许是身材有些佝偻的原因,她比5年前看起来更加瘦小。但就是这么一副瘦弱的身躯,撑起了半部敦煌史。她告诉记者,自己的身体现在不如以前,上了岁数后眼睛看东西有些模糊,精力也不如以往。现在,除了一些非参加不可的活动,她一般都在敦煌的家中待着。

“我就是一个文物保护匠”

樊锦诗先生自1963年从北京大学毕业来到敦煌莫高窟,50多年扎根大漠,为敦煌石窟保护、研究、弘扬事业做出了卓越贡献,被中共中央、国务院授予“全国优秀共产党员”“全国先进工作者”“改革先锋”“全国杰出专业技术人才”“中国十大女杰”等荣誉称号,还获得100位新中国成立以来感动中国人物、全国“三八”红旗手标兵、中国文物保护领域终身成就奖、薪火相传终身成就奖等荣誉。但这一次,获得“文化保护杰出贡献者”国家荣誉称号,樊锦诗感到很高兴。向来不苟言笑的她,脸上露出了难得的笑容。

国家誉称号公示前,相关部门曾前来找她谈话。那时的樊锦诗一脸忐忑,颇为吃惊。“我只是一个文物保护匠,这么重大的荣誉给我,合适吗?真的感觉有些受之有愧,感觉自己做的事情微不足道,有些受不起这么大的奖。”

她说,这一次荣获国家荣誉称号,深感荣幸,深受鼓舞。“这个荣誉不仅是给我个人的,更是给几代莫高窟人和敦煌研究院全体职工的。敦煌莫高窟是有千年历史的文化瑰宝,我做了17年院长,加上做副院长也不过三四十年,敦煌莫高窟的上千年相比,根本不算什么。我的前辈们,从常书鸿先生到段文杰先生,他们一直做出了很好的表率,我不过是接过接力棒,做了一点事,还只是那么一小段。苦都让老先生们吃了,可表彰全给了我,说实话,心里有些惭愧。”樊锦诗说,莫高窟经过70多年的保护与抢救,才能保持都今天的程度,这是几代“敦煌人”的努力,这不是自己一个人的功劳,不敢贪功,自己当了一辈子敦煌的“守门人”,也算是问心无愧。“我的前辈们给我做出了榜样,他们都是在这里奉献了一辈子。我把莫高精神总结为4句话,坚守大漠、勇于担当、甘于奉献、开拓进取,这些年,我就是按照前辈们留下的莫高精神,一步一步往前走。”

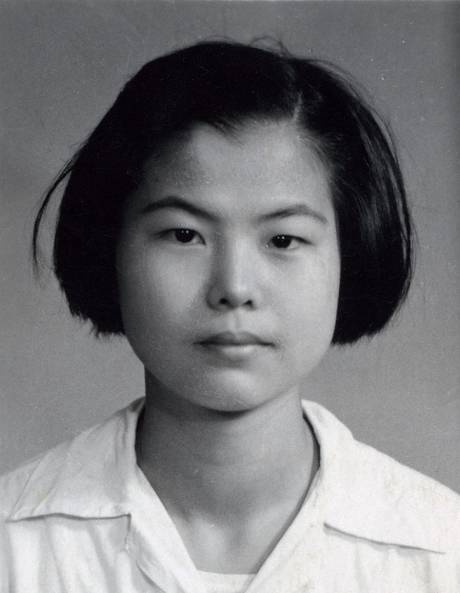

年轻时的樊锦诗。受访者提供。

此生命定莫高窟的守护人

而更让樊锦诗激动的是,她亲自从习近平总书记手中接过奖章。实际上,就在一个多月前,樊锦诗还给习近平总书记当过“导游”。2019年8月19日下午,习近平总书记来到全国重点文物保护单位敦煌莫高窟,实地考察文物保护和研究、弘扬优秀历史文化等情况,首站就是敦煌莫高窟。期间,敦煌研究院名誉院长樊锦诗全程陪同,给总书记做讲解。

对于当天的细节,樊锦诗仍记忆犹新。当时,总书记走到洞窟外,用手轻轻地抚摸着护墙,询问文物修复的具体细节,并高兴地鼓励樊锦诗:“敦煌研究院做了很多工作,真是一代一代相传。”樊锦诗说,“一代人有一代人的使命,一辈子只做一件事,我无怨无悔。”樊锦诗先生表示,能够陪同习近平总书记视察莫高窟和敦煌研究院,现场聆听习近平总书记的重要讲话深感荣幸、备受鼓舞,将牢记习近平总书记嘱托,在敦煌文化的保护、传承、利用上继续发挥余热,为中华优秀传统文化创造性发展贡献自己的力量。

在北京的一个星期时间,樊锦诗的日程安排得满满的。9月30日,她还参加了在北京天安门广场举行的烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式。当天,樊锦诗出现在《新闻联播》的镜头中。好多身边的朋友打电话给她:“樊院长,我在《新闻联播》中看到你了!”樊锦诗说,中央给一个“文物保护匠”这么大的荣誉,充分体现了国家对文物保护工作者的关爱,让全行业的人都感到心头热乎乎的。

在最近出版的樊锦诗口述自传《我心归处是敦煌》的封面上,樊锦诗这样点评自己:“此生命定,我就是个莫高窟的守护人。”

樊锦诗和以她为原型的雕塑

一辈子都在帮敦煌“续命”

樊锦诗先生说气话来语调如何,气定神闲。和樊锦诗的聊天,离不开她与敦煌结缘的故事。出生在战乱的年代,樊锦诗对于新中国成立前中国风的积贫积弱印象深刻。 “我出生在抗战时期,从小父母就教育我,要热爱祖国,不能当亡国奴。所以,我们从小唱的就是打鬼子的歌曲,比如《松花江上》。”在过去那个战乱的时代,个人是没有安宁生活可言的。“我曾经经历过日本鬼的轰炸,当时一颗炸弹就落在上海我们居住的屋子不远处,地下被炸出一个大坑。所以小时候整天都是提醒吊胆的。”

1962年下半年,是北大毕业前最后一次专题考古实习,樊锦诗选择了去敦煌莫高窟。这次实习,让她深深爱上了这座艺术宝库。1963年毕业分配,她就到了敦煌,此后,她再也没有离开过。1998年,60岁的樊锦诗被任命为敦煌研究院院长。

上世纪60年代的敦煌,没有电,没有自来水,整日风沙肆虐,因为穷,莫高窟连窟门都没有,风沙直接吹进洞窟里。喝苦咸水,点煤油灯,爬蜈蚣梯,土屋土炕,冬天漫天风沙时,在窑洞中啃馒头,嘴里都一嘴沙。冬天,最冷时,敦煌的气温能达到零下20度,生在江南的樊锦诗有些水土不服,脚和手都冻裂,生出冻疮,奇痒无比,冷得不行时烤一下柴火,血肉模糊。就是在这样的条件下,樊锦诗度过了自己人生中最宝贵的20多岁的“黄金岁月”。樊锦诗特别向记者解释说,所谓蜈蚣梯,就是在一根木头上打上眼,插上很多短的木棍,每天在上面爬上爬下。

一开始很多文物保护人员没有地方睡,就把过去的马棚清扫清扫当做住处。白天上班的时候,大家都在 各个洞窟里面修复文物,也没有人说话,只有到了吃饭的时候,大家才能见上面,说上几句话。樊锦诗说,自己到敦煌的前19年,一直都过着没电的日子。并且,由于当时非常缺水,洗澡也成了难事。哪怕在这么艰苦的条件下,她和那一批文物保护者都选择了坚守。“现在,我们的文物保护手段和投入,跟过去有了翻天覆地发的变化。作为一名文物保护者,我可以说,自己见证了新中国成立70年来逐渐变强大的过程,也为祖国的繁荣昌盛而感到骄傲。”

作为全国政协委员,樊锦诗每年的提案也都聚焦在自己所从事的文物保护事业。比如,为了防止筹建的敦煌至格尔木铁路可能给敦煌莫高窟和鸣沙山·月牙泉景区环境造成的破坏,她向全国政协提案委员会提交了《关于坚决要求改变敦煌—格尔木铁路设计方案敦煌段线路的建议》的提案,他的提案受到有关部门的高度重视,最终促使敦煌至格尔木铁路敦煌段选择了新线路。樊锦诗说,这么多年来,自己所做的一切,都是为了帮敦煌“续命”。

“世人都希望莫高窟能够永存,但我们只能延缓,不能逆转。”樊锦诗说,经过近30年的不断实践,敦煌研究院形成了一整套先进的数字影像拍摄、色彩矫正、数字图片拼图和储存等敦煌壁画数字化保存技术,制定了文物数字化保护标准体系。2016年,“数字敦煌”上线,游客在影院中,就宛若在石窟中游览一般身临其境。如今,“数字敦煌”的访问量已超过700万人次。

“没有丈夫就没有今天的我”

说到日常生活,樊锦诗不由自主说到了陪伴自己半个世纪的丈夫。樊锦诗反复向记者强调,如果没有丈夫彭金章,自己也不可能在敦煌呆那么久,也就没有今天的樊锦诗。樊锦诗与爱人彭金章是北大同班同学。樊锦诗说,按照自己的想法,当时自己顶多在敦煌待上一年,就去武汉和丈夫团聚。可在敦煌越生活越久,对敦煌愈发喜爱,愈发觉得这里才是自己的归宿。“说实话,一开始没想过在敦煌待一辈子,中间遇到困难我一度想离开,但最后我发现,敦煌就是这样一个地方,一段你钻进来了,就不愿意出去了。”

1967年,樊锦诗借假期来到武汉,与彭金章在武汉大学宿舍举行了婚礼,此后便开始了长达19年的两地分居生活。1986年,因为樊锦诗不愿离开敦煌,彭金章离开了自己一手创立的武汉大学考古系,调往敦煌研究院。至今回忆起这段历史,樊锦诗仍对丈夫有说不出的眷恋与感激。“我们家老彭那是打着灯笼都找不着的好伴侣。遇上了老彭这样的好人,是我一生的幸运。”樊锦诗说,“老彭在我还没提出来的时候,自己提出到我这边。如果他不提出,如果那时候他拿出他一家之主的威严,也许我就去了他那边,因为我绝对不会因为这件事情放弃家庭,甚至离婚,我没有那么伟大。但是他没有,他知道我离不开敦煌,他做出了让步。”更让樊锦诗感动的是,这么多年来,丈夫的名字似乎一直排在自己的后面,身份一直都是“樊锦诗的丈夫”,但他却毫无怨言。

2017年7月29日,陪伴了樊锦诗半个世纪的老伴彭金章去世。樊锦诗是一个特别念旧的人。2018年春节,樊锦诗一个人在敦煌过。她把彭金章的照片放在餐桌前,和老彭一起吃了年夜饭。她边吃饭边说:“老彭,晚上咱俩一起看春晚。”据樊锦诗先生周围的同事介绍,老伴的去世对她是个不小的打击。从那以后,原本就话不多的樊先生话更少了。彭金章老早就说过,等樊锦诗有空后,就跟着她去上海休养。樊锦诗自从当上敦煌研究院院长,就满世界出差,哪怕从院长职位上退休,也还是有很多工作要做,这种“神仙眷侣”的日子其实并不长。

要让敦煌莫高窟再活1000年

樊锦诗对敦煌的热爱已深入骨髓,和她聊天,说不过5句话都会绕到敦煌莫高窟上来。“不好意思,又说到敦煌了,这都成职业病了。”她有些不好意思地笑着说。她表示,哪怕获得了国家荣誉称号,也不能躺在功劳簿上睡大觉,而要将继续为保护好敦煌生态环境尽心竭力,让敦煌莫高窟的优秀文化能继续传承下去。

说到自己的本职工作文物保护,樊锦诗来了劲头。她面色凝重地说,敦煌莫高窟文物保护,远没有到可以停下来休息的地步,文物保护的任务依旧非常繁重。

樊锦诗先生表示,敦煌莫高窟壁画自然破坏来源,第一是风沙侵蚀。第二是岩体裂缝。敦煌在地震带上,一旦有大的震动,一片连画都掉下去了。第三是渗水,有的地方水掉到缝隙里已经一千多年了,这些裂缝还在发育。水渗进去以后不会蒸发,会慢慢移动,壁画的内层渗水后,壁画就会起皮,翘起来,出现酥碱病害。稍不留神,一大片壁画就会掉下来。

随着敦煌莫高窟游客数量的逐年增多,文物保护与开放的矛盾越来越突出。敦煌研究院曾作过统计,每年从5月到10月的旅游旺季,莫高窟每天的游客平均保持在5000人次上下。而科学的测算表明,合理的游客承载量应该是每天2900多人,现在的游客量明显超负荷。游客的剧增,对于由泥土、木头、麦草等脆弱材料制成的彩塑和壁画会带来很大的破坏。

樊锦诗说,莫高窟虽洞窟众多,但每个洞窟的空间极其有限,其中85%以上的洞窟面积小于25平方米。游客的持续增多,给文物保护带来极大的压力。监测数据显示,40个人进入洞窟参观半小时,洞窟内空气中的二氧化碳含量升高5倍,空气相对湿度上升10%,空气温度升高摄氏4度。相对湿度反复起伏,是造成洞窟常见病酥碱的主要原因。

“游客多,对增加旅游收入固然是好事,也可增加研究院的门票收入,但莫高窟是人类文化遗产中非常珍贵的艺术瑰宝,是惟一的,也是不可再生的。我们不能只考虑钱。我们做工作不能光为了钱,还要为了大众,为了社会,为了中华优秀文化的安全与传承。莫高窟不止是中国的,也是全人类的,我们要对对国家、对子孙后代负责,也要对全人类负责。”樊锦诗说,她和文物保护工作者要做的,就是把开放给文物带来的破坏降到最低程度,要让千年石窟“保重身体”,尽量衰老得慢一些,减缓他们被岁月侵蚀的速度,争取让它再活1000年。“我只要还有一口气,就要为敦煌的文物保护和文化传承贡献自己的一点力量。”

广州日报全媒体文字记者肖欢欢

广州日报全媒体图片记者肖欢欢(署名除外)

广州日报全媒体视频记者肖欢欢

广州日报全媒体编辑杨逸男